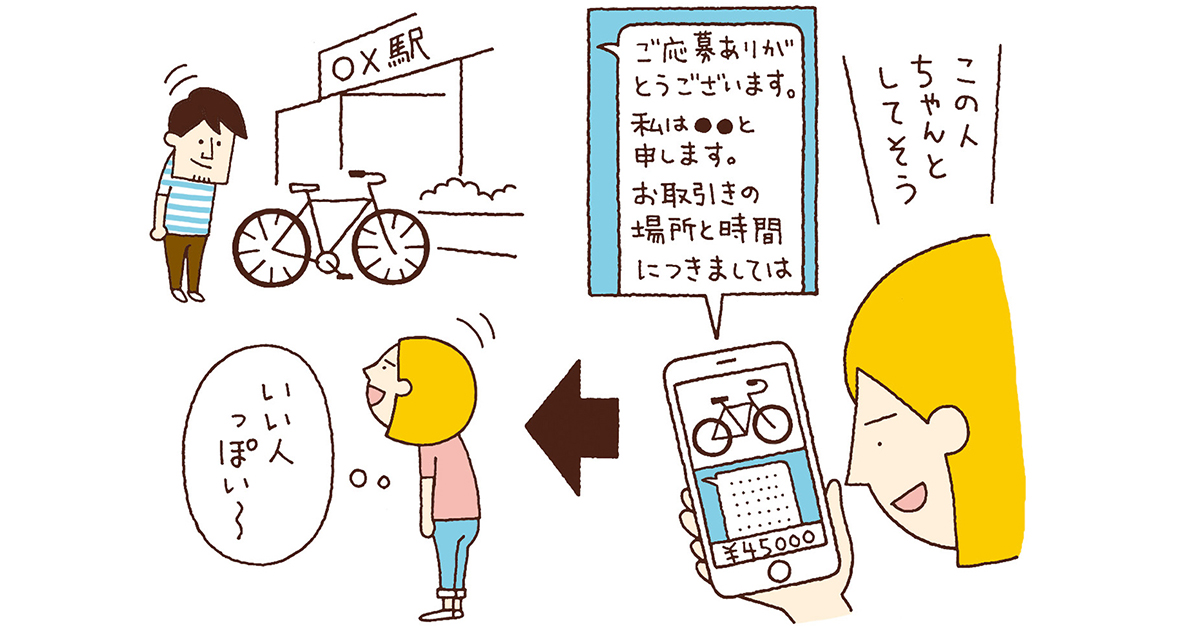

若い世代を中心に広まりつつあるバトンのように商品を受け渡していくスタイルとは

先日、ある骨董屋の主人が、こんな話をしてくれた。「骨董というのは、200年、300年存在し続けます。一方、人間の寿命は長くて100年。そうなると、僕ら骨董屋は骨董を所有するという考えじゃないんです。

買い物の決定権を握る「5秒前」その正体は?ヒット現象から読み解く消費者インサイト。

先日、ある骨董屋の主人が、こんな話をしてくれた。「骨董というのは、200年、300年存在し続けます。一方、人間の寿命は長くて100年。そうなると、僕ら骨董屋は骨董を所有するという考えじゃないんです。

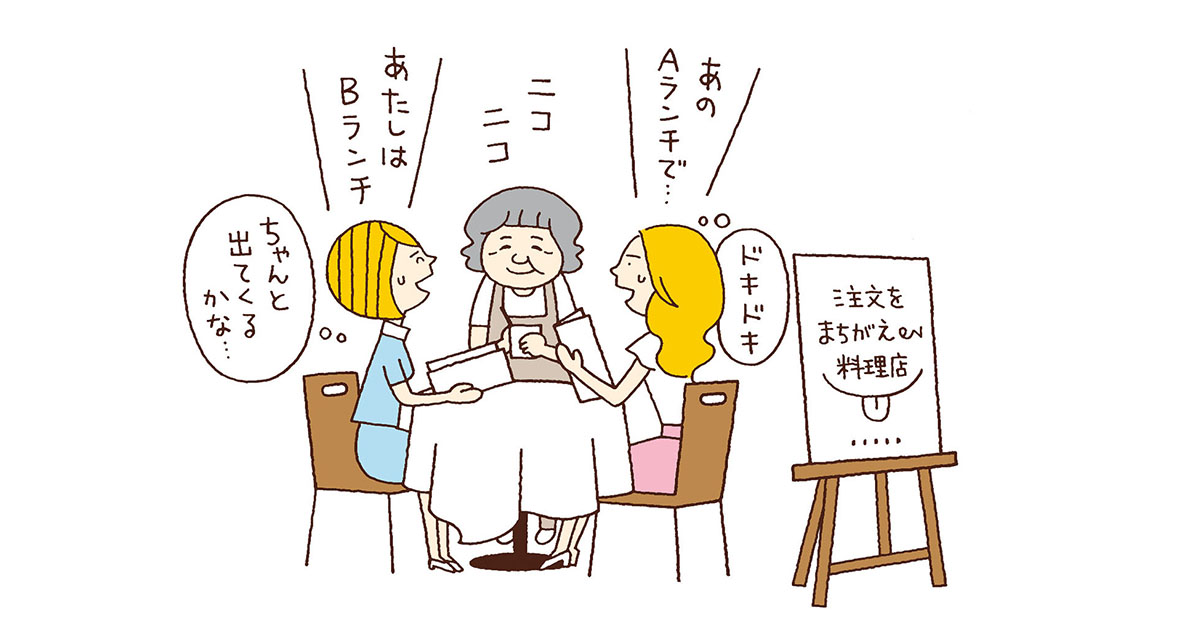

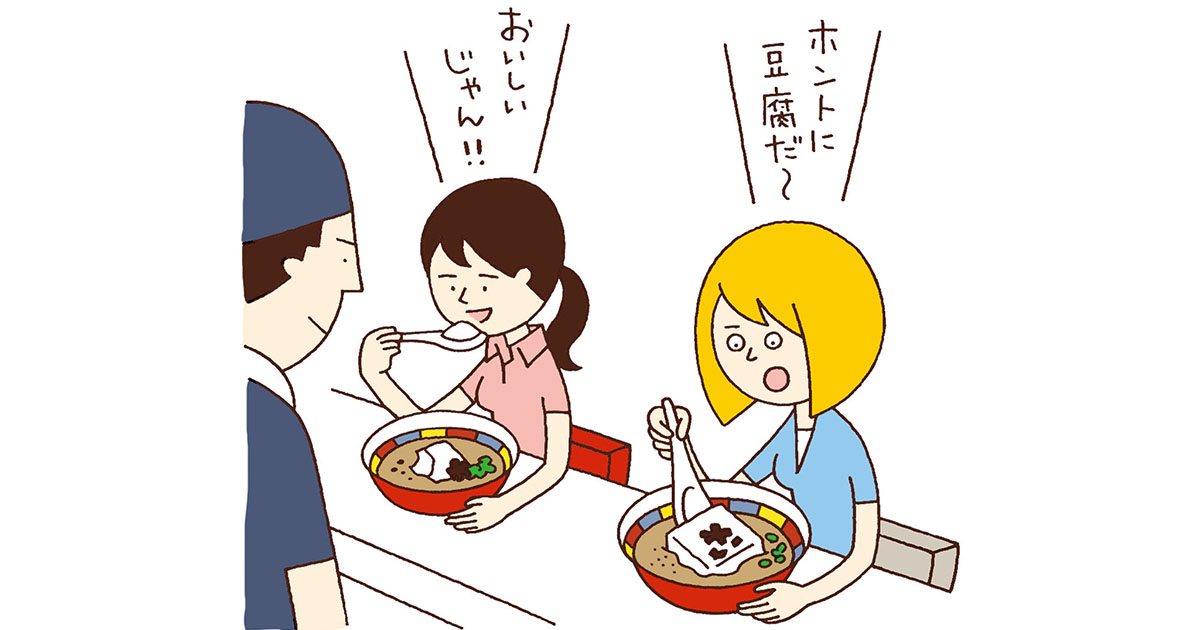

先日、一風変わったレストランの話題がSNS上で盛り上がった。店の名は「注文をまちがえる料理店」。まるで宮沢賢治の童話のような名前だが、そこのサービススタッフは全員、認知症を抱えたおばあちゃんだという。

富士フイルムのレンズ付きフィルム「写ルンです」がブームである。2012年に最盛期の20分の1まで販売数が落ち込むも、一昨年の夏ごろから人気が再燃。この2年で売り上げが5倍に増えた直営店の例も。ブームの中心にいるのは10代から20代の若い女性という。

糖質制限ブームと言われて久しい。2013年ごろに新書などで火がつき、あの「結果にコミットする」のライザップのCMで一気に広まった感がある。過去にもダイエットブームは何度かあったが、ごはんやパン類などの炭水化物の量を制限するというシンプルさが受け、今回はいつもより長く続いている。

京都の人が「こないだの戦争」と言ったら、それは応仁の乱のことを指す――。これ、京都にまつわる都市伝説としてしばしば耳にするが、近ごろ1冊の本が版元も驚く異例の売れ行きを見せている。中公新書の「応仁の乱」である。

映画『この世界の片隅に』が異例の盛り上がりを見せている。昨年11月の封切当初はわずか63館の小規模な公開だったが、口コミで火が着き、徐々に上映館数を拡大。今年2月には累計300館を突破、興行収入も遂に20億円を超えた。大ヒットである。

昨年後半、ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』(TBS系)が大ブームを巻き起こしたことはまだ記憶に新しい。視聴率は回を追うごとに右肩上がり。エンディングで星野源サンの「恋」に合わせてガッキーらが踊る恋ダンスも人気を博した。

「鉄子」なる言葉がある。鉄道好きの女性を指した造語で、2007年の新語・流行語大賞の候補になり、市民権を得た。今や鉄道はごく普通の女性の趣味である。

空前のサラダブームである。気が付けば、東京都内でもいくつものサラダ専門店を見かけるようになった。西新宿のサラダデリ マルゴ、茅場町のサラディッシュ、大手町のサラダイス、麻布十番のクリスプ・サラダワークス―etc.

近ごろ、「応援上映」が面白い。応援上映とは、映画館で行われる特別上映会のこと。通常の上映と違い、発声OK、サイリウム持ち込みOK、コスプレOK―要は、観客がスクリーンの登場人物に声援を送ったり、台詞にリアクションしたり、コスプレ等で盛り上がれるお祭り上映会のことだ。

» もっと見る

» もっと見る