ゴフスタインの言葉

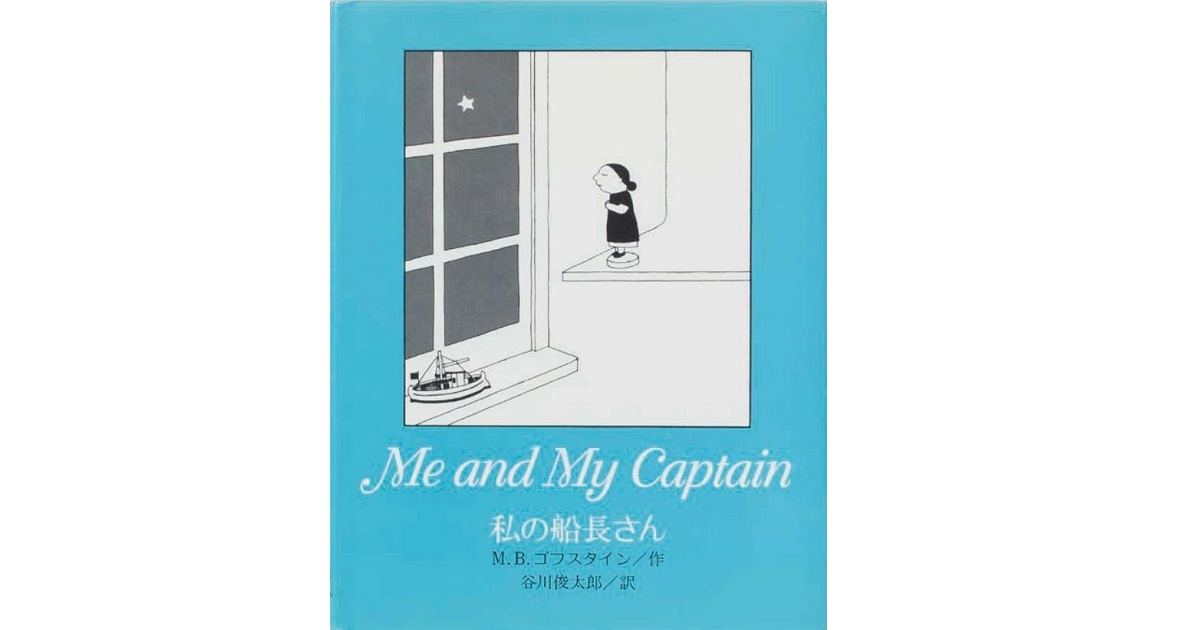

20年ほど前に出会い、それからずっと惹かれ続けているのが、M.B.ゴフスタインの絵本の数々です。彼女は1940年にアメリカで生まれ、2017年の12月20日、77歳の誕生日に亡くなられました。

20年ほど前に出会い、それからずっと惹かれ続けているのが、M.B.ゴフスタインの絵本の数々です。彼女は1940年にアメリカで生まれ、2017年の12月20日、77歳の誕生日に亡くなられました。

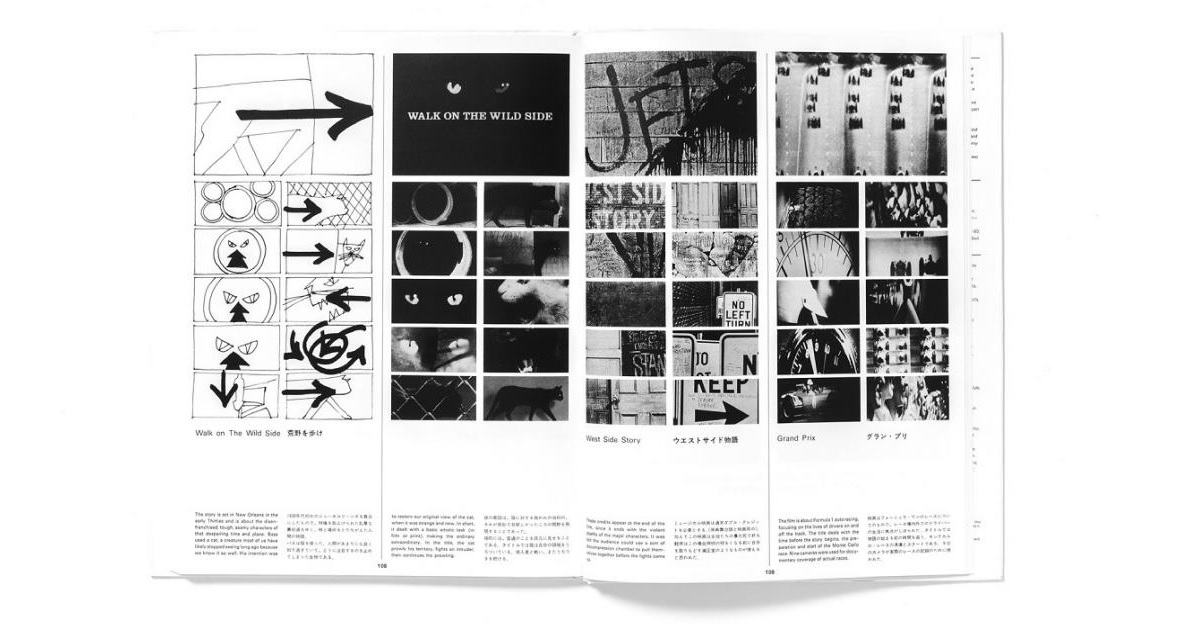

22歳の時、新卒で入社したレコード会社をやめて、ニューヨークに行きました。音楽の世界から、念願だった映像の世界に飛び込んだんです。映像制作の編集アシスタントとして担当していたのが、カイロンという機械。生放送の「LIVE」という表示やテロップ、映画の字幕やエンドロールなどを入力するものですね。そこでフォントのことやカーニングの方法などを叩き込まれました。

1975年、僕が高校を卒業して、前の会社写研に入社したころ。好きだったのは、橋本和夫さんが手がけた本蘭明朝でした。本蘭明朝は、クールで表情をあまり持っていないのが特徴。田舎から都会に出てきたばかりの僕は、その都会らしいドライなフォントに惹かれたんでしょうね。

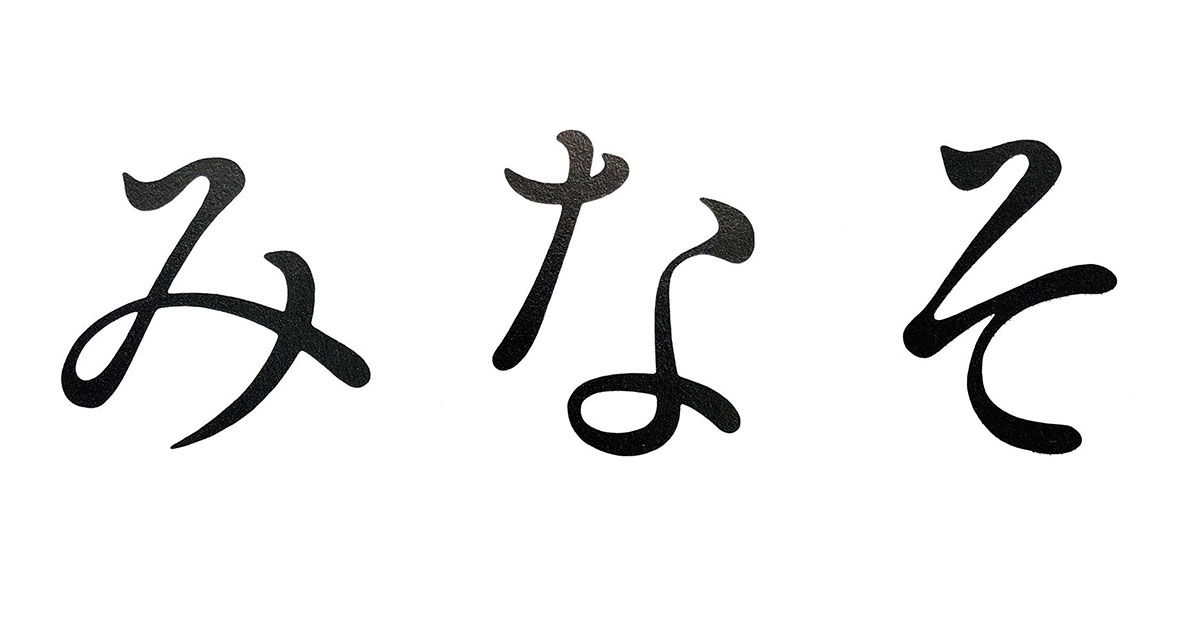

ミナ ペルホネン(以下、ミナ)を知ったのは、今から10年以上前。キリンビバレッジに入社してからだったと思います。服のデザインはもちろん、丁寧につくられていることが伝わってくるテキスタイルに惹かれ、展覧会に行ったり本を読んだりするようになりました。

大学の卒業制作に取りかかる頃、アイデアを探す過程で近代デザイン史以前の表現を模索している時期がありました。デザインという言葉が生まれる以前にも私たちが気付けていないだけの素晴らしい表現が大量に眠っているはず、また現在まで資料として残っているものは時代を問わずに疎通の測れる純度の高い表現なのではないかと仮定をして研究をしていました。

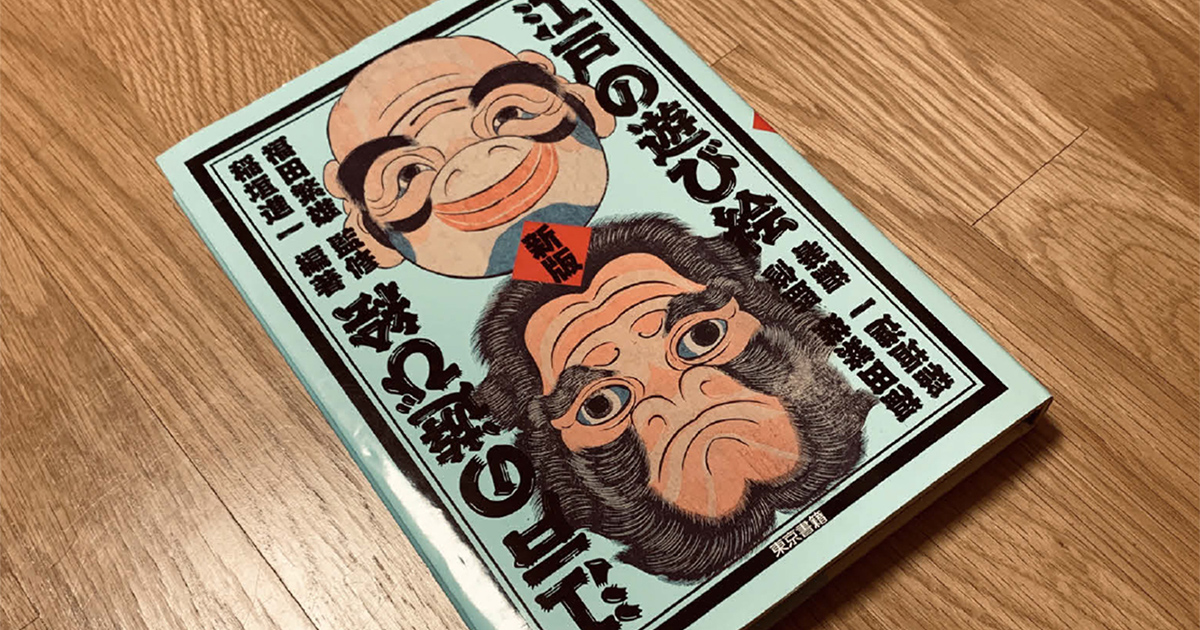

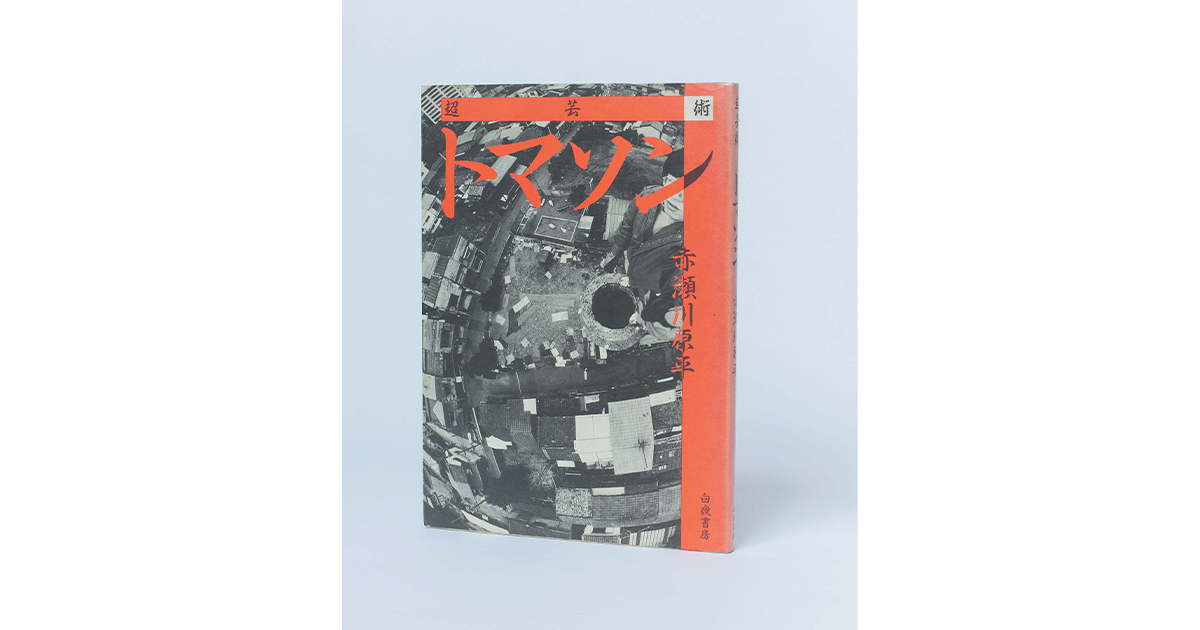

電通で広告企画・制作の仕事をするかたわら、現代美術の作家として作品を発表し続けています。そんな僕ですが、高校生時代は、大学で生物行動学を専攻するか、美術を専攻するかで迷っていました。当時、バイオテクノロジー全盛期だったんですね。自分は生物をただ観察しまくって気づいたことに光を当てる人になりたかったので、人の都合で生物をつくるのは違うと感じました。それなら、人は人らしく何かをつくればいいと考え、生物行動学は選ばず、美大に行くことに。そのころ古本屋で出会ったのが赤瀬川原平さんの『超芸術トマソン』(白夜書房1985年)です。

GRAPHで、アートディレクターとして働いています。広告の制作会社から移籍して以来、自分はどんなデザインが好きで、どんなものをつくっていきたいのか、長らく言語化できていなかったのですが、少し前に自分のデザインの思想について考える機会があり、「少し足りない」状況をつくることを目指していることが分かりました。

スマートフォンで音楽を再生すると、歌詞をモーショングラフィックでモニターに表示する。そうした機能を持つ「リリックスピーカー」を初めて見たとき、これから何かが変わっていく、そんな未来を感じました。プロダクトとして美しいのはもちろんですが、これはアーティストが喜ぶプロダクトになるなとも思いました。というのもレコードからCDに変わって以降、存在感が薄れた歌詞カードを、これまでにない形で再現しているからです。

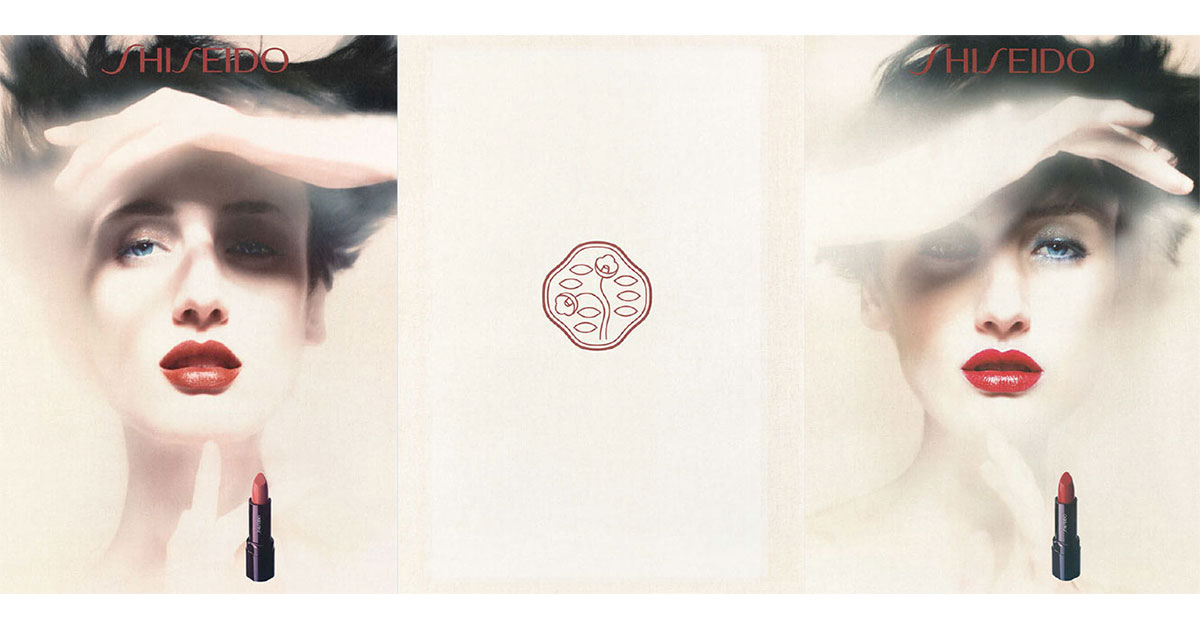

資生堂「パーフェクトルージュ」の広告を初めて見たのは、大学生のとき。ドラフトのD-BROSへの入社が決まり、アルバイトとして働き始めたときでした。仕事で手が空いたときは、いつも社内の本棚から作品集などを取り出して見ていました。ある日、『ADC年鑑』を開いたときに衝撃を受けたのが、この広告でした。

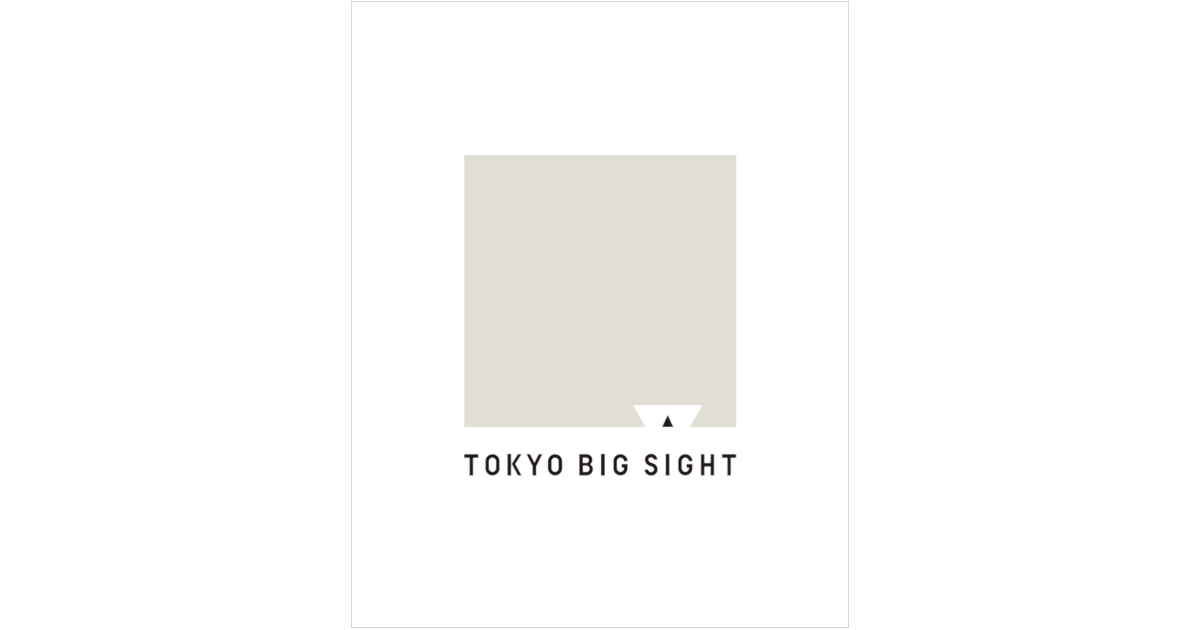

年に数回、展示会などで訪れる東京ビッグサイト。そこで3年前に出合ったのが、「東京ビッグサイト」のVIです。敷地内に展開されているのを見て、「やられた」と、身体に衝撃が走ったのを覚えています。その場で検索したところ、大学の同じ研究室の先輩でアートディレクターの三澤遥さんが制作されたと知りました。在学期間は被っていませんが、教授から三澤さんの伝説的な話を何度も聞いており、勝手に憧れていました。後日お会いした際に、挨拶もそこそこに「『東京ビッグサイト』のお仕事、感動しました!」と前のめりにお伝えしてしまったほどです。