いまなお残る、デザインの初期衝動

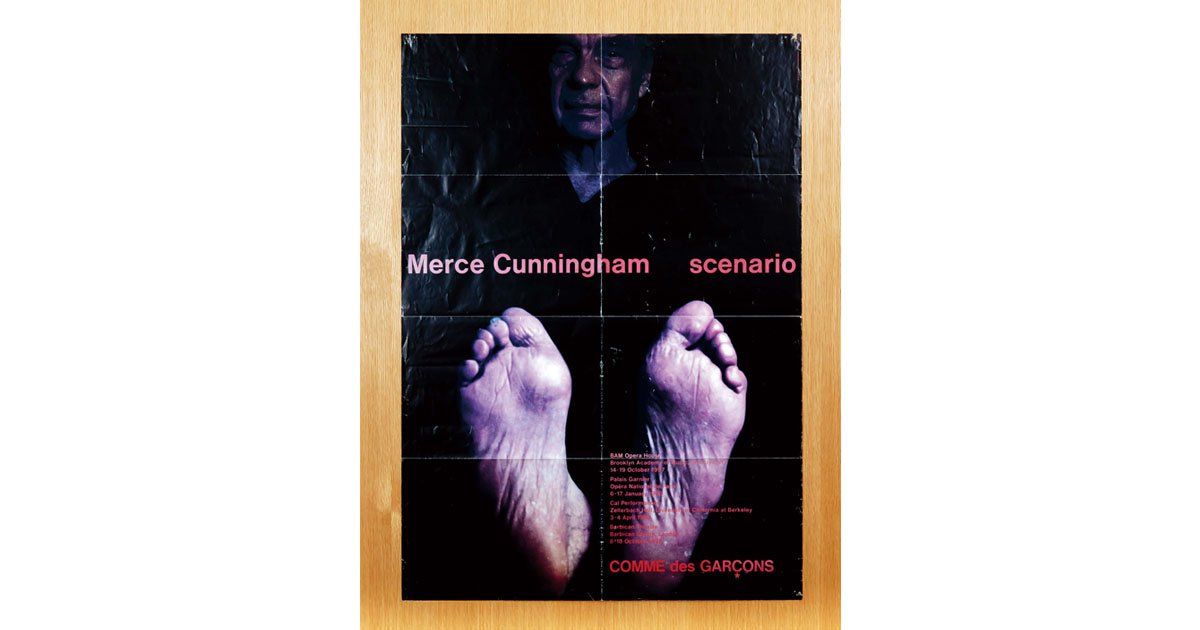

今はデザイナーとして働いている私ですが、学生時代は日大藝術学部の絵画コースでファインアートや油絵を学んでいました。当時からデザインにも興味があったので、デザイン科の授業にもぐりこんでいたんです。その頃に大学の廊下で出会ったのが、コム・デ・ギャルソンのB1サイズのポスターです。DMとして送られてきたもので、折り目がついたまま大学の掲示板に貼られていました。

今はデザイナーとして働いている私ですが、学生時代は日大藝術学部の絵画コースでファインアートや油絵を学んでいました。当時からデザインにも興味があったので、デザイン科の授業にもぐりこんでいたんです。その頃に大学の廊下で出会ったのが、コム・デ・ギャルソンのB1サイズのポスターです。DMとして送られてきたもので、折り目がついたまま大学の掲示板に貼られていました。

大学時代、僕にとってデザインとは何か特別な、高貴なもののように感じていました。いつか自分もそこに関わる仕事がしたいと思って、博報堂を受けました。ちょうどその頃、発売されたのが明治の「おいしい牛乳」です。

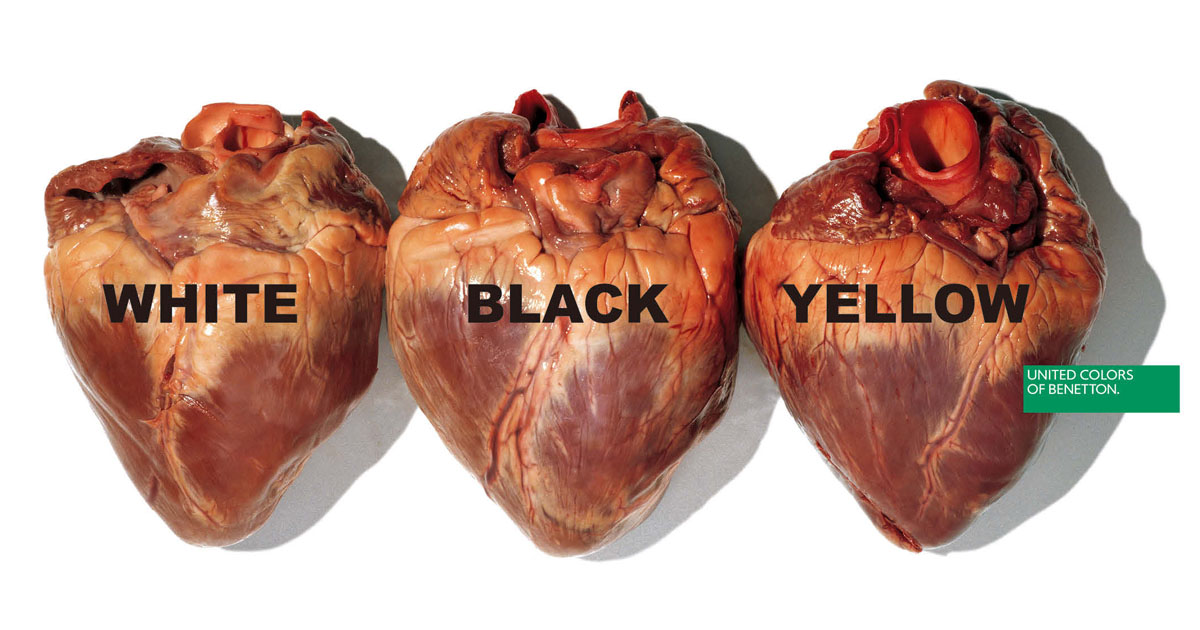

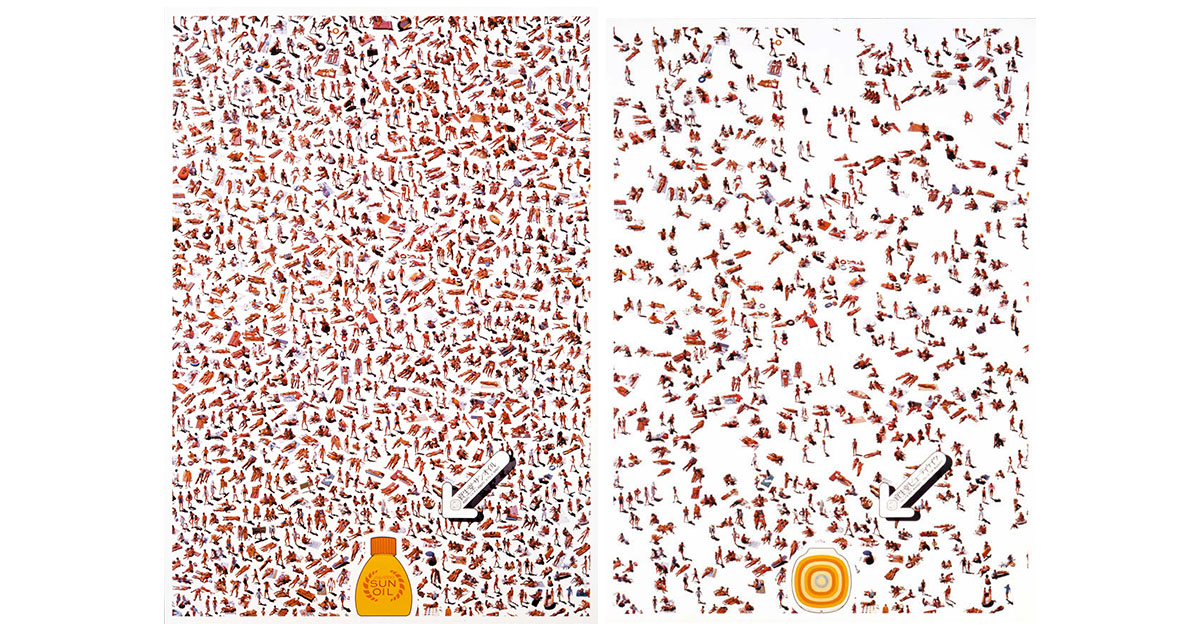

大学3年生のとき、僕はイラストばかり描いていて、広告やグラフィックデザインにあまり興味がありませんでした。当時はデザインよりアートの力を信じていたので、広告に対してはむしろ斜に構えていました。そんな僕に友だちが紹介してくれたのが、ベネトンの写真家、オリビエーロ・トスカーニの『広告は私たちに微笑みかける死体』という本でした。

小学生の頃、将来の夢は漫画家。だから音楽漬けになった中学生のときも、ヒプノシスなどのレコードジャケットを絵画に近い感覚で見ていました。その後、自然な流れで進学先をデザイン系に絞り、美術科のある大学に進もうとしましたが不合格。浪人中にデッサンの予備校に通ったところ、そこで初めてデザインと美術の違いを認識しました。その結果、自分は油絵を描きたいわけではないことに気づき、大学ではなくデザインの専門学校に進学しました。

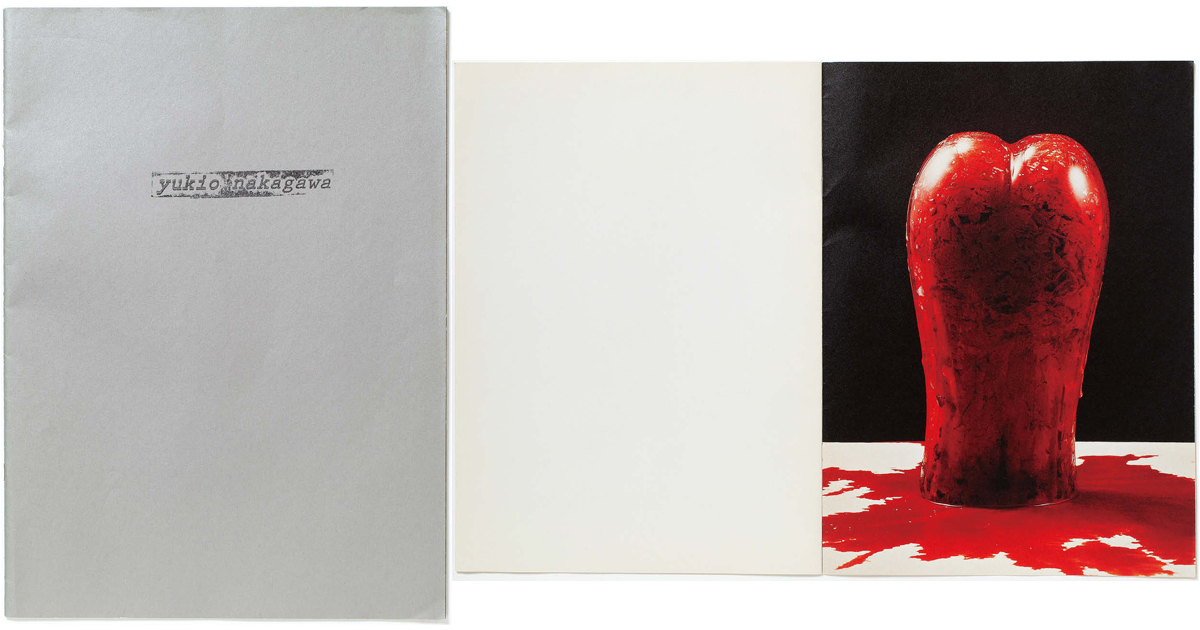

華道家であり、芸術家である中川幸夫さんのことを知ったのは、メンズファッション誌『HUGE』の花特集を読んだとき。そこに載っていた作品に衝撃を受けて、そこから作品集を集めました。最初に中川さんの作品を見たとき、正直なところ、そこに写っているのが本当に花なのか理解できませんでした。白菜を丸ごと生けた「ブルース」や、4500本のチューリップを腐らせた「闡(ひらく)」など、その形や生け方など発想が衝撃的でした。

美大に進もうと思って予備校に通い始めたのは、高校3年生のとき。美大に行くならデザイン科にと漠然と思いながらも、グラフィックデザイナーがどんな仕事をするのか、まだ理解していませんでした。そんなとき、テレビで偶然松永真さんの特集を見て、セゾン美術館で開催されていた「松永真のデザイン展―日常性の美学」を見に行ったんです。

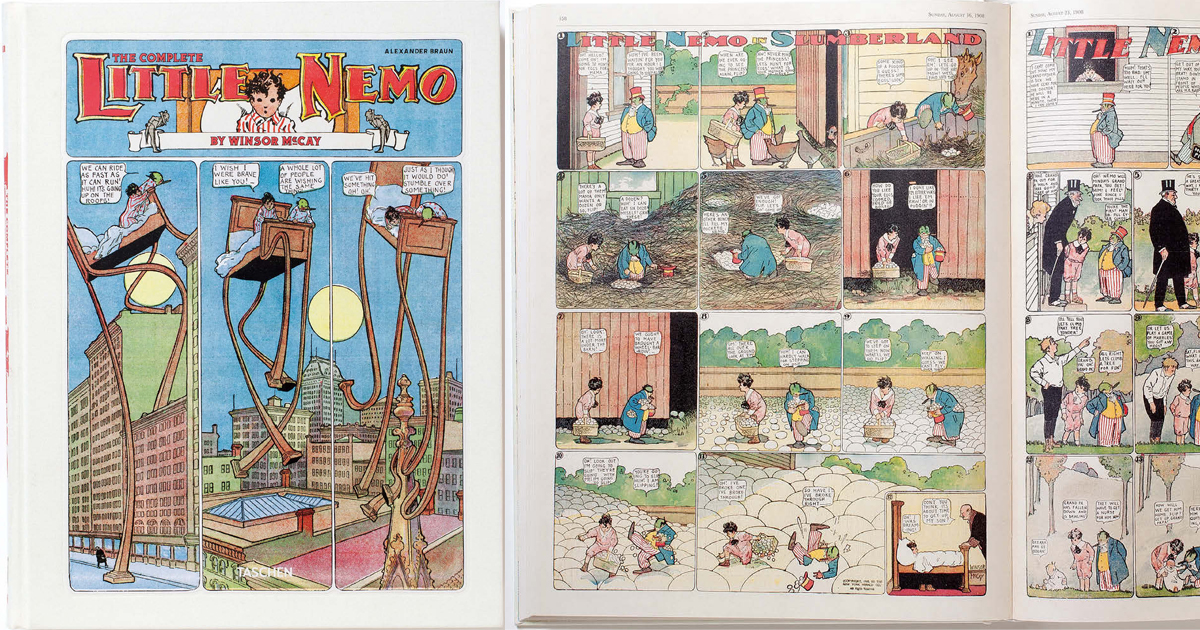

子どもの頃、『リトル・ニモ』というアニメーション映画のビデオを家でよく観ていました。主人公のニモという男の子が夢の中で、夢の国のお姫様に会いに行くまでを描いた冒険の物語です。ただ、ニモの夢は、基本的に悪夢なんです。悪夢のシーンは子ども向けだからといってやさしい演出はされていなくて、「なんだか恐い」と思いながらも何度も観ていました。

10代の頃から、僕は大のMr.Children(以下ミスチル)ファン。ボーカル 桜井和寿さんの声帯・形態模写をずっと続けていて、2年前の東京デザイナーズウィークで開催された「デザイナーズカラオケのど自慢大会」で優勝したこともあるほどです。音楽としてずっと好きだったミスチルのジャケットや広告のデザインを初めて意識したのは、大学生の時。博報堂が大学で就職説明会を開催し、卒業生としてやってきたのが森本千絵さんでした。

修悦体を初めて見たのは、社会人1年目に日暮里に住んだとき。当時、工事中だった駅やその周辺の施設にまでガムテープを使ってつくられた文字が貼られていました。修悦体はすでに知る人ぞ知る存在だったのですが、僕は全く知らなかったので、初めて見たとき衝撃を受けました。なんだかすごいものを見てしまった、と。でも、これがきちんと意図してデザインされているものなのか、最初はわかりませんでした。それからインターネットで検索をして、そのガムテープ文字を佐藤修悦さんという人がつくっていることを知りました。

この作品を見たのは、社会人になった頃だったと思います。当時、すでにステファン・サグマイスターは国際的なデザイン賞をたくさん受賞しており、デザイン界では知られた人でした。僕も雑誌や展覧会で作品は見ていたのですが、TDC賞のトークイベントで話を聞いて、こんな面白い人がいるんだ、とあらためて意識するようになりました。