新時代の広報手法 クラウドファンディングを活用した広報企画書を書きたい

クラウドファンディングは、単に資金を集める手段を超え、企業がブランド認知度を高め、ターゲットオーディエンスとの直接的な関係を築くための新たな機会へと進化しつつある。広報の企画書にクラウドファンディングを効果的に組み込むことがますます重要となり、クラウドファンディングの概念を深く理解し、広報・PR戦略においてその価値を最大限に活かすことが広報担当者にも求められつつある。

クラウドファンディングは、単に資金を集める手段を超え、企業がブランド認知度を高め、ターゲットオーディエンスとの直接的な関係を築くための新たな機会へと進化しつつある。広報の企画書にクラウドファンディングを効果的に組み込むことがますます重要となり、クラウドファンディングの概念を深く理解し、広報・PR戦略においてその価値を最大限に活かすことが広報担当者にも求められつつある。

VTuber(バーチャルYouTuber)は、デジタルコンテンツの世界における重要な転換点として注目されている。従来のYouTuberやインフルエンサーとは異なる存在であり、そのユニークな存在感と視聴者とのインタラクティブな関係によって、これまでの広報手法とは一線を画す可能性を秘めているが、それを企業戦略に組み込む際には、適切な理解と慎重なアプローチが求められる。

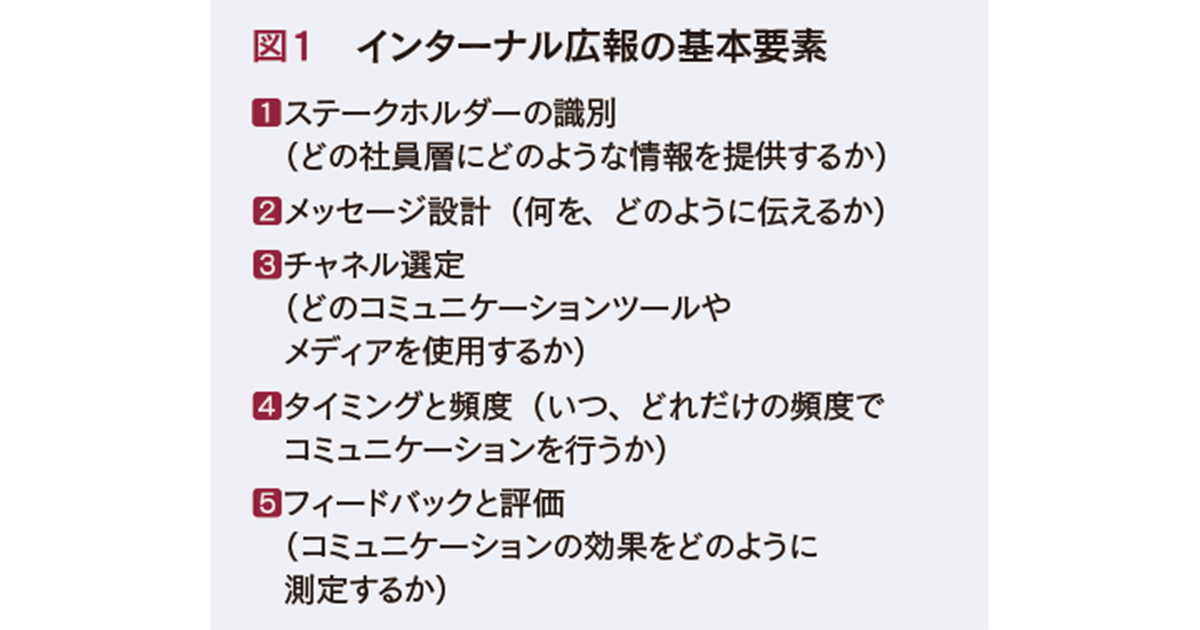

企業活動の新たな地平を切り拓くDX(デジタルトランスフォーメーション)は、単なる技術革新以上の意味を持つ変革である。この変革は、企業における根底からの業務改革に他ならず、社員一人ひとりの深い理解と積極的な協力が成功のカギを握る。

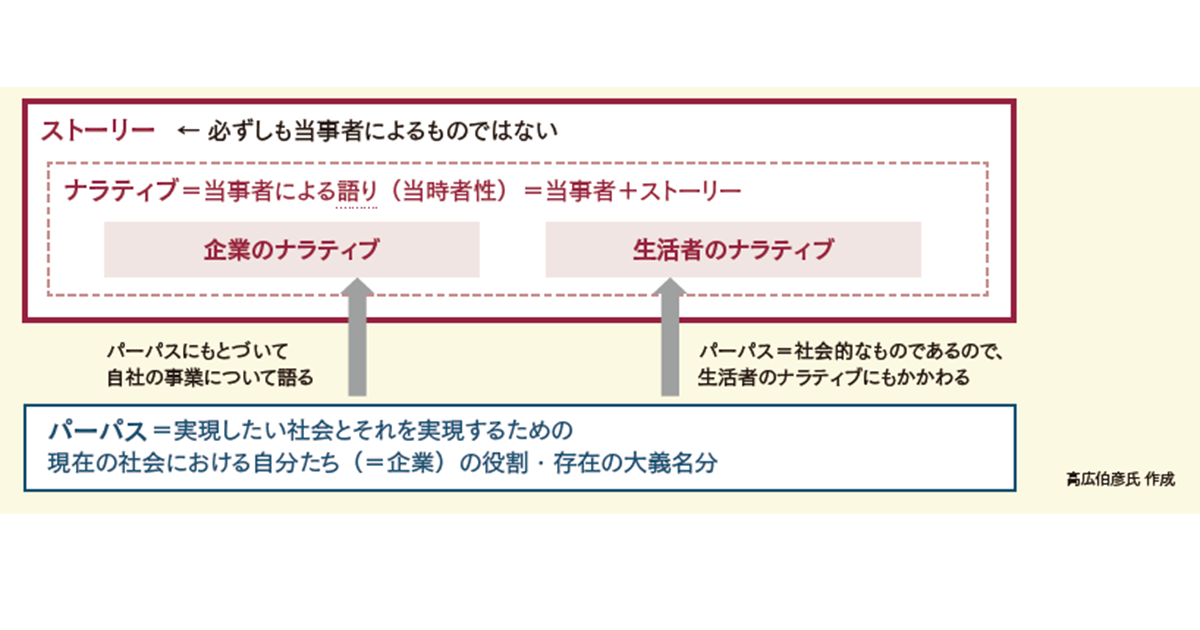

パブリシティ獲得からオウンドメディア活用まで広報企画の立案を指南する、片岡英彦氏による人気連載「企画書のつくり方入門」を書籍化する。ここでは本書収録の鼎談を一部紹介。企業に今求められる物語の紡ぎ方や広報成果の示し方について語り合った。

今月号では、オーバーツーリズムに対する「戦略的広報活動」の企画と実施に焦点を当てる。この時代の課題に効果的に対処するための広報戦略と手法を考える。

「広報関連の新たな企画を実現しようとするも、社内で企画書が通らない……」。そんな悩める人のために、広報の企画を実現するポイントを伝授。筆者の実務経験をもとに、企画書作成に必要な視点を整理していきます。

「広報関連の新たな企画を実現しようとするも、社内で企画書が通らない……」。そんな悩める人のために、広報の企画を実現するポイントを伝授。筆者の実務経験をもとに、企画書作成に必要な視点を整理していきます。本稿では、アイデアと戦略性の融合がどのように効果的な広報活動を生み出すのかを解説し、企画書としてどのように展開すべきかを考えていく。

「広報関連の新たな企画を実現しようとするも、社内で企画書が通らない……」。そんな悩める人のために、広報の企画を実現するポイントを伝授。筆者の実務経験をもとに、企画書作成に必要な視点を整理していきます。

「広報関連の新たな企画を実現しようとするも、社内で企画書が通らない……」。そんな悩める人のために、広報の企画を実現するポイントを伝授。筆者の実務経験をもとに、企画書作成に必要な視点を整理していきます。

「広報関連の新たな企画を実現しようとするも、社内で企画書が通らない……」。そんな悩める人のために、広報の企画を実現するポイントを伝授。筆者の実務経験をもとに、企画書作成に必要な視点を整理していきます。