物価の高騰がとどまることをしりません。このような状況下では、生活者の財布のひもも固くなるばかり。企業が消費を促進するのもひと苦労なのではないでしょうか。本記事では、物価高が続く今を生きる現代人の“財布のひも事情”を解説。企業のマーケティング担当者や販売促進担当者が、これからの施策実施の際に押さえておくべき現代人の消費価値観や、消費のトリガーを学びます。

2021年を皮切りに、徐々に続いている物価高。値上げの対象になる商品カテゴリーを伝えるニュースは毎月のように報道され、2022年秋以降はより一層加速の様子が見られます。

そんな、物価の高騰が続く現在において、生活者はどのように変化しているのでしょうか。ここでは、「止まらない物価高、現代人の財布のひも事情」というテーマで、消費傾向や消費の価値観を分析。その結果、どのように販促施策に落とし込めばよいのかを考えていきます。

21年秋ごろから続く物価高 食料品から日用雑貨へ拡大

まず前提知識として、昨今続いている値上げの構造や理由のおさらいをできればと思います。生活者の消費に影響を及ぼしている物価高の原因はご存知のとおり、「原材料の高騰」や「エネルギー不安」などが中心と言われています。

値上げラッシュ当初は値上げの発表をしても、なかなか店頭価格に反映されにくいケースもあったかと思いますが、現在では店頭価格への反映が進んでいます。こうした動きに応じて、消費者庁が生活者に対して、価格転嫁への理解を促す呼びかけ*1をする動きもあります。

*1 消費者庁「物価が上がっているけど、消費者の私たちはどうしたらいいの?」https://www.wage-price.caa.go.jp/

次に値上げの推移を見ていきましょう。農林水産省の食品価格動向調査*2によると、最初に価格が高騰した2021年秋ごろは、食用油や小麦粉などから値上がりが進みました。2022年からは調味料や主食を中心にさらに値上げの拡大が進んでいます。各社の発表をみると、食品だけではなく、日用雑貨にまで値上げは及んでいます。その後も多くのカテゴリーで物価高は止まらず、この流れは2023年10月以降も続くと言われています。

*2 農林水産省「食品価格動向調査」https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/kouri/

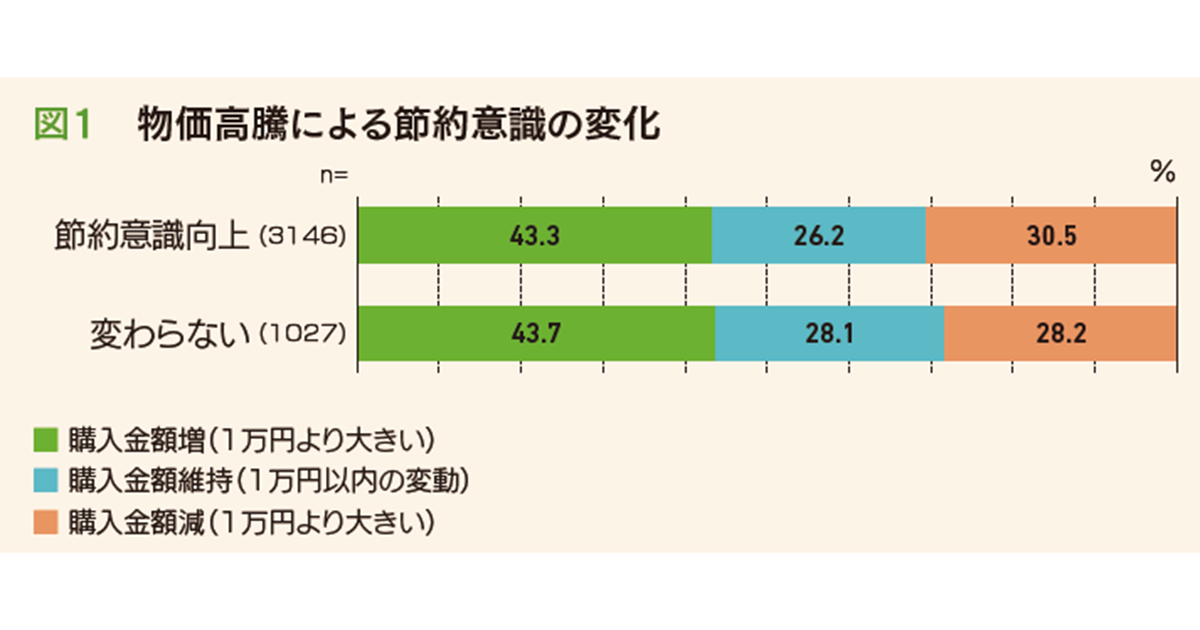

9割の生活者が値上げ実感 節約意識はどう変わった?

このような値上げを受けて、生活者の消費傾向はどのように変化しているのでしょうか。博報堂買物研究所が9月に実施した調査をもとに分析します。

| 調査タイトル:「お買物に関するアンケート」 | |

|---|---|

| 調査対象 | 15-79歳男女 |

| 調査地域 | 全国(沖縄県を除く) |

| 調査手法 | インターネットリサーチ |

| 調査委託先 | 株式会社H.M.マーケティングリサーチ |

| 調査時期 | 2023年9月15日~9月19日 |

| 分析対象回答数 | 16,437ss |

| 集計方法 | 調査地域における性年代別の人口構成比に合わせる形でウエイトバック集計を実施 |

| 調査タイトル:「EC生活者調査」 | |

|---|---|

| 調査対象者 | 15~69歳男女個人 |

| 調査地域 | 東名阪 |

| 調査手法 | インターネットリサーチ |

| 調査時期 | 2023年1月 |

| 分析対象数 | 4,173s |

| 集計方法 | 調査地域における性年代別の人口構成比に合わせる形でウエイトバック集計を実施 |