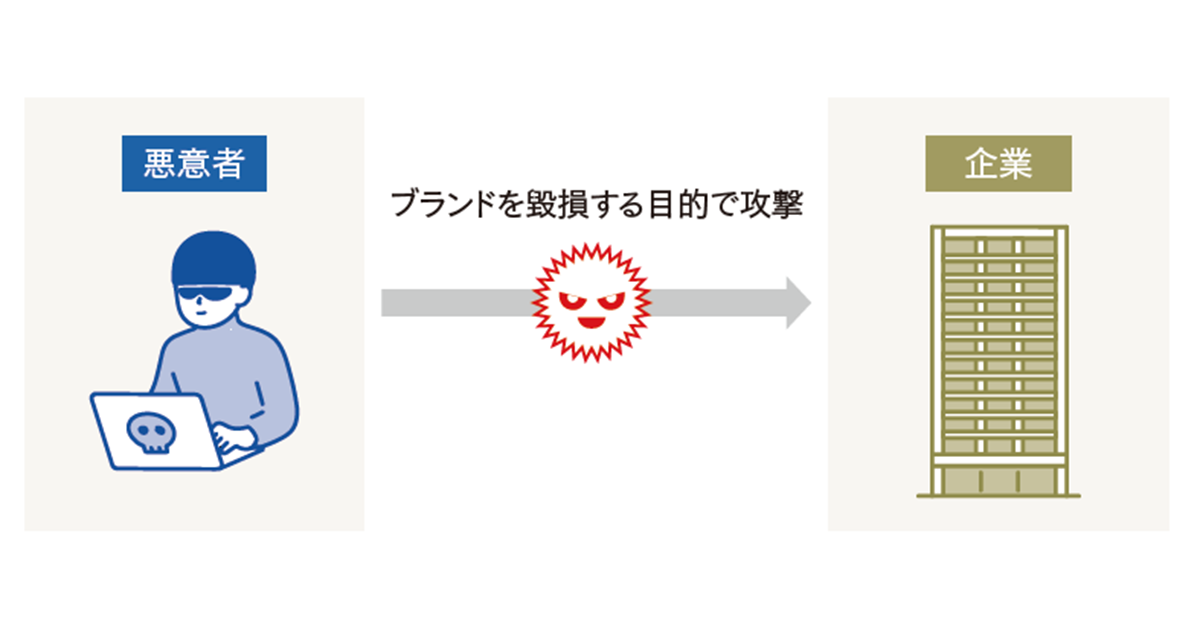

偽造情報やディープフェイク 企業ブランドを毀損する新たなリスク

生成AIの民主化が進みビジネスシーンでの使用も活発になっているが、ポジティブに活用される一方で、企業ブランドが備えなければならないリスクの幅も広がっている。ここでは広報担当者が知っておきたいリスクを、外部要因、内部要因に分けて解説する。

社会における企業の存在価値を見つめ直し、企業のありたい姿について従業員と共に議論しながら、自発的な取り組みを促すコミュニケーションを積み重ねる。さらには多様なステークホルダーへ企業価値を発信し、対話していく─。こうした企業の求心力を高めていこうとする動きが活発になってきています。優秀な人材や共創相手を惹きつけるためにも注目が高まっている企業ブランディング。実践にあたっては、企業イメージを客観的に把握し、コミュニケーションを通じて解決を図っていく、広報部門の役割が欠かせません。

生成AIの民主化が進みビジネスシーンでの使用も活発になっているが、ポジティブに活用される一方で、企業ブランドが備えなければならないリスクの幅も広がっている。ここでは広報担当者が知っておきたいリスクを、外部要因、内部要因に分けて解説する。

社会課題の解決を主軸事業とする企業が増えてきた。だがそうした企業に対し「事業との両立は困難」などネガティブな声も聞こえてくる。企業の存在価値をどのように伝えれば、社内外を巻き込み、社会的インパクトにつなげられるのか。

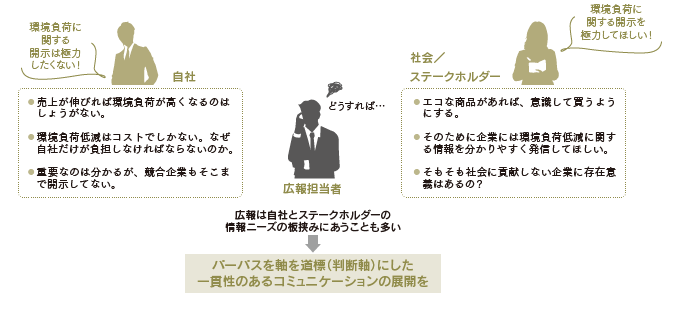

社会起点に立った企業価値を示すことが重視されている昨今、サステナビリティの取り組みもブランディングに寄与する傾向にある。だが、その開示にあたっては注意点もある。サステナビリティ情報の開示に詳しい安藤光展氏が解説した。

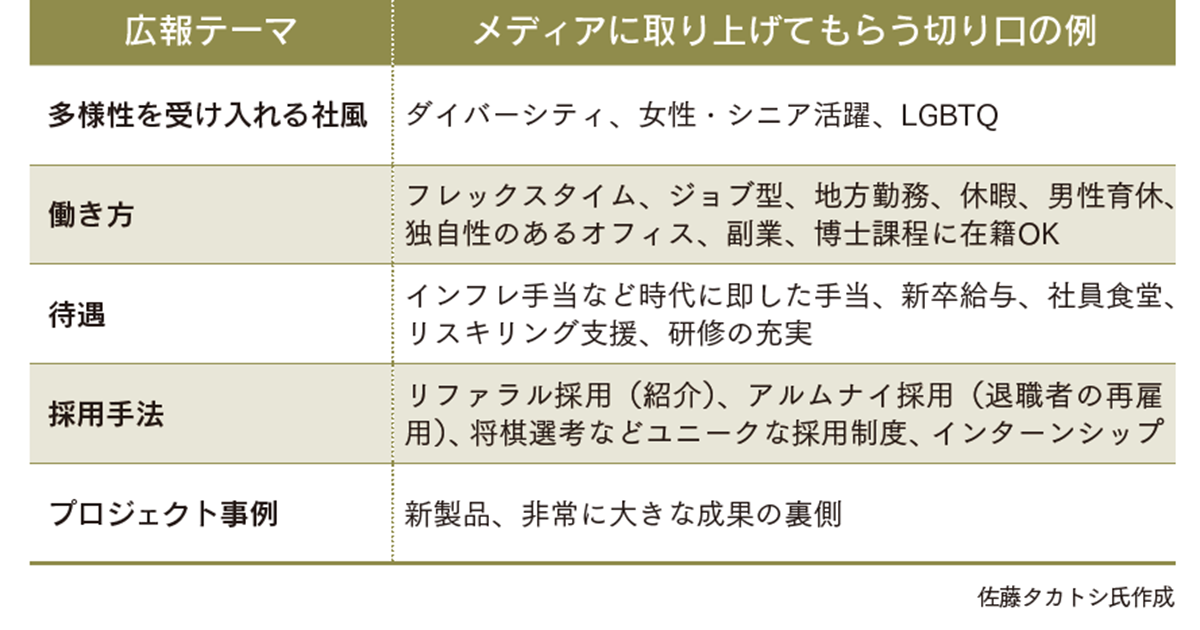

慢性的な人手不足が課題となる中で、「働く場」としての企業の魅力を高めていくことが求められています。企業成長に欠かせなくなっている採用ブランディングの基本的な考え方や上手な企業の共通点、人事と広報の連携の可能性について考えます。

飲料や食料品、菓子、ペットフードなどの製造・販売を行うネスレ日本が、2023年に創業110周年を迎えた。「2013年に当社の100周年、2016年にはネスレグローバルの150周年と大きな節目が続き、そこで対外的なコミュニケーションを実施したので、今回は思い切って2400人の従業員を対象とした社内コミュニケーションに絞り込むことを決断しました」と話すのは、施策実施の中心的役割を担ったコーポレートコミュニケーション室の野村由起子氏。

周年は企業が自社のブランドを見つめなおし、社内外に浸透させる好機にもなる。日本システム技術は2023年で創立50周年を迎えた。同社ではこの機会をどのようにとらえ、周年プロジェクトを実行したのか。

周年、代表の交代、事業拡大など、さまざまなきっかけで企業はリブランディングに踏み切る。明治大学の古川裕康准教授が企業のブランドイメージ向上に寄与するブランディングのタイミングについて、事例をもとに体系的に考えを語る。

事業の成長スピードが速く、組織もめまぐるしく変化するスタートアップ。ビジョンやミッションなど企業固有の指針をどのように浸透させ、行動変容につなげているのか。ブランディング後のコミュニケーション施策に迫った。

企業の価値を社会に広く伝えることがBtoB企業にも求められるようになってきた近年。BtoCよりも認知を得にくい中で、どのようなコミュニケーションを図っていくべきか。従業員を巻き込んで推進したリブランディング事例に迫った。

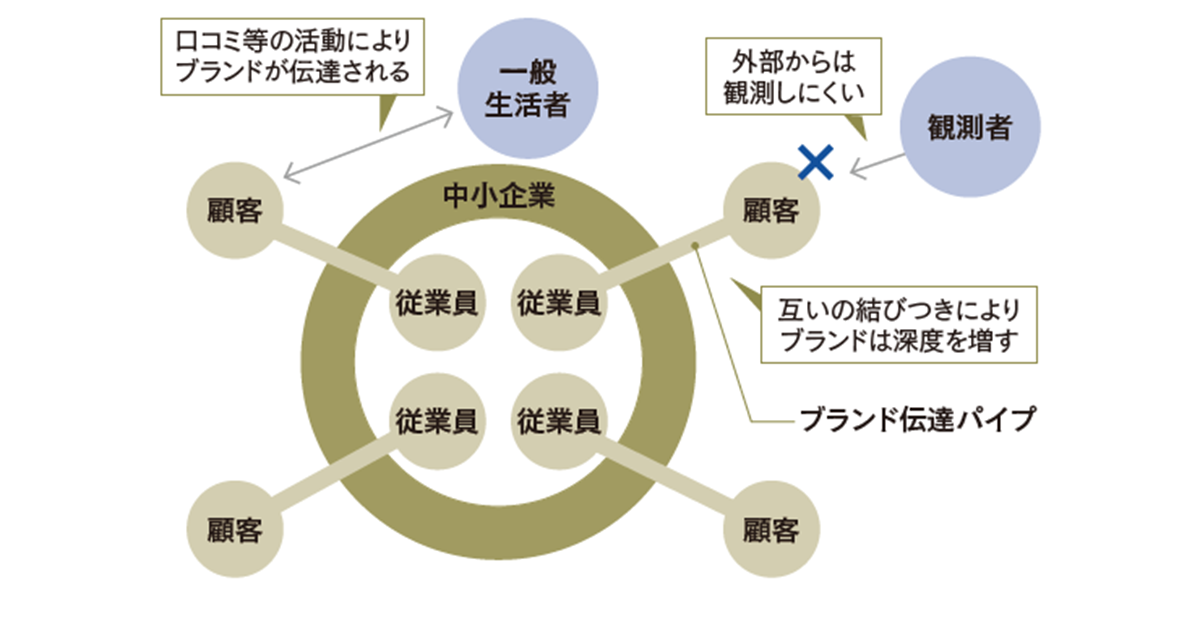

中小企業のコーポレートブランド構築における課題やポイントは、大企業の場合とは異なるケースも多い。筑紫女学園大学の坂本隆行准教授は、中小企業においては従業員一人ひとりのあり方が、よりコーポレートブランドに影響を与えると話す。