2018年に創業100周年を迎える、パナソニック流の宣伝に迫る対談。第7回は「調理家電の広告篇」です。冷蔵庫、炊飯器、電子レンジなどの進化は調理を格段に楽しく、便利にしてきました。それと同時に、新しい食のありかたを提案し、日本の食卓に彩りを添えてきたのが調理家電の広告です。今回は、広告に出演された女優・星野知子さんと、クリエイティブディレクター・草川 衛さんの対談です。

(左)星野 知子さん (右)草川 衛さん

便利な調理家電が実現する豊かな食生活

ー 星野さんがパナソニックのCMにご出演されたのは1980年代でした。

星野:冷蔵庫の容量が大きくなったというCMに出演したのですが、私の身長が170センチあって、横に立つとせっかくの冷蔵庫が大きく見えなくて……。本当に私でいいのか、引け目を感じたことを覚えています。デビューして間もなく起用していただいて、若かったですね。

草川:星野さんの起用は、パナソニックの宣伝部門で決定されていて、若くて元気な星野さんのキャラクターをどのように生かすかというところから、CMのプランづくりを始めました。

星野:今のように撮影してすぐにモニターで確認できないので、じっくり何回も撮影していましたね。リハーサルも丹念に行われ、妥協がない、時間と労力のかかった迫力ある現場でした。

草川:冷蔵庫のカラーを10色から選べるカラーオーダーのCMは、冷蔵庫をスタジオに搬入するだけでも大変でした。今なら簡単に色変換できますけれどね。

星野:ミュージカル風に歌いながら登場する冷蔵庫のCMは、ダンスの練習から始めました。プロのダンサーの皆さんと踊ることができて、楽しかったです。

草川:星野さんと一緒にいろいろと面白い企画を経験させてもらって、ありがたかったですね。当時もパナソニックの宣伝部門には、ユニークで美意識も強い方々がそろっていました。皆さん、人を惹きつける技や作法をそれぞれお持ちで。だから制作の現場は、その人を失望させたくない、という意識が強かったです。そうした信頼関係やチームワークが成立していました。

1981年 テレビCM The SLIM「星野知子 風船」篇

ー 冷蔵庫は当時すでに普及していましたが、草川さんは、家庭になじみのなかった新しい調理家電の広告も制作されてきました。

草川:70年代までさかのぼりますが、電子レンジが登場した当時は、もちろんまだ家庭に浸透しているとはいえない状況ですから、使い方がわからないという人も少なくありませんでした。だからレシピの提案や商品の使い方の紹介などをしながら、商品を知ってもらう、なじんでもらうということが、その頃の広告の大きな意義でしたね。今ではネットでレシピをすぐ検索できますが、当時はそうはいきません。広告がひとつの情報だったわけです。

星野:おいしそうな料理のレシピが出てくる広告は見入ってしまいます。今から40年近く前の雑誌広告には、電子オーブンでローストビーフやクロワッサンをつくるレシピを紹介しているものもあったんですね。見ていると挑戦したくなります。おそらくどちらも今ほど身近なメニューではなかったでしょうけれど、それを家庭でつくれます、と提案する広告は斬新に映ったでしょうね。

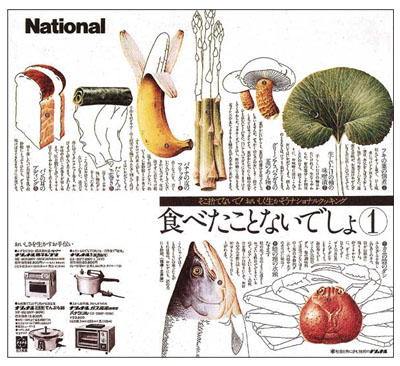

草川:「食べたことないでしょ」というシリーズ広告を先輩たちがつくっていました。これは印象深いものでしたね。電子レンジなどを使った料理をいろいろ出していくもので、コピーが素敵だったんです。料理研究家の方にお願いしてメニューを決めていきました。

星野:調理家電の広告の歴史を見ていると、日本の食卓がどんどん豊かになっていくのがわかります。

1979年 雑誌 電子式オーブン こんがりさん

1974年 新聞「食べたことないでしょ」

もっと面白いものにしていくマインド

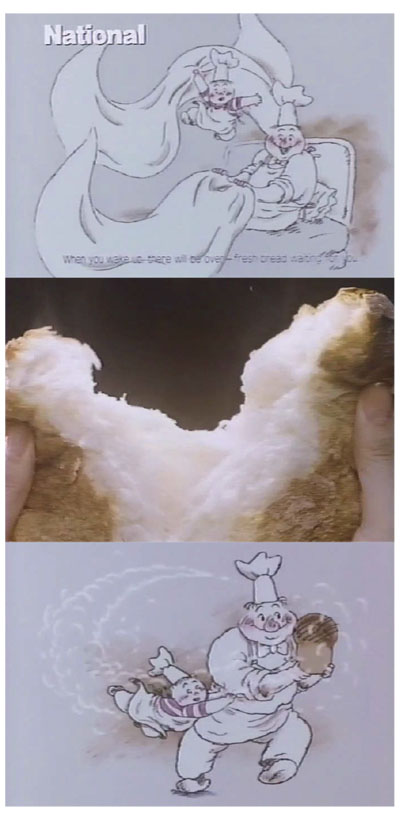

草川:画期的な商品が出てきたなと思ったのは、ホームベーカリー。これは80年代後半の商品ですが、本当においしいパンができるのだと、CMをつくる側なのに感心していました。

星野:焼き上がったパンがふんわりとしていて、本当においしそうなCMです。60秒のCMも見ごたえがあります。

草川:本来、伝えたいことは15秒あれば十分なのだと思います。それでもあえて60秒のCMを制作するのが、パナソニックの度量というか、広告に対する強い思いの表れだと思います。面白いことにはとことん突き進むという姿勢が根付いていました。

星野:60秒の広告がひとつの作品になっていますね。面白がりながら制作されたCMは、映像にもそのパワーがにじみ出るのだと思います。

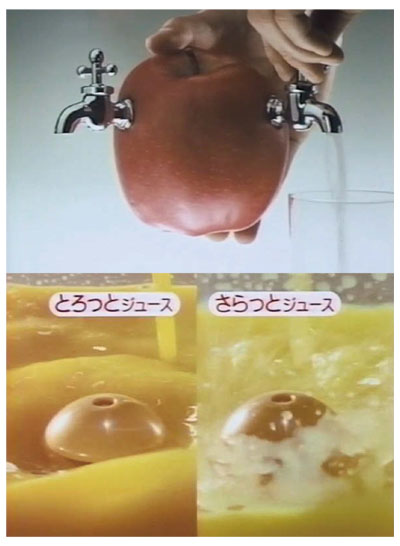

草川:食品のシズル感を大切にしないといけないと学んだのは、ジューサーミキサーのCMを担当したとき。リンゴに2つ蛇口をつけて、サラサラのジュースもトロトロのジュースもつくれることを訴求したCMです。

星野:本物の果物と蛇口を使って撮影しているんですか。

草川:はい。CGはまだ使えなかったので。調理家電の広告は、機能を伝えることが基本にはありますが、同時に、いかにして使う人の生活に彩りや喜び、幸せをもたらすかを伝えることが大切です。だから食べ物をおいしく見せることだったり、レシピを提案したりといった表現につながっていったのだと思います。

1987年 テレビCM 自動ホームベーカリー「大発明」篇

1978年 テレビCM ジューサーミキサー「リンゴの栓」篇

ー これからのパナソニックの広告に期待することは何でしょうか。

星野:今の調理家電の広告は、男性が調理するシーンがあったり、エコの視点も入ったりして時代に合わせた優しい表現になっていると感じます。一方で、これまで培われてきた「広告を見ている人を楽しませよう」という気持ちは、変わることなく持ち続けてほしいですね。優れた商品を世の中に送り出しているわけですから。

草川:世の中が変わって表現も変わり、今の広告は、映像も綺麗になっています。これから期待したいのは、時代にあった面白い表現や映像のさらなる追求。パナソニックの宣伝部門に脈々と流れてきた、「もっと面白いことはできないか」と考えるマインドと、それにこたえるスタッフ、両者の切磋琢磨がさらに進むといいですね。これからも、驚くような商品を生み出し続けてほしいですし、商品を知らせる広告づくりにおいても、制作者自身が面白がることに貪欲であってほしいですね。

Future くらしにもっと憧れを

大家族でも、一人暮らしでも、多くの家庭にごく普通にある調理家電たち。どれも現代の食生活に欠かせません。冷蔵庫がなかった頃、食材は毎日買うものでした。炊飯器の普及前、炊飯は目が離せない大仕事でした。電子レンジが登場するまで、料理はもっと手間のかかるものでした。1950年代後半に冷蔵庫が「三種の神器」のひとつであったように、調理家電は人々が憧れる「もっといいくらし」を象徴するものでした。

そして今、欧米では憧れのライフスタイルとして、ヘルシーな和食を取り入れた食生活が注目されています。それにともない、食材の旬と鮮度を大切にする、和食の価値観で育った調理家電も、欧米を中心に各国に広がっています。憧れの食生活を実現することも、パナソニックが目指す「A Better Life, A Better World」のひとつ。調理家電で、「より良いくらし」を叶えていきます。

2000年 新聞 ナショナル炊飯器

星野 知子(ほしの・ともこ)

女優、エッセイスト。1980年、NHK連続ドラマ『なっちゃんの写真館』でデビュー。その後、ドラマや映画に数多く出演する傍ら、エッセイストとしても活動している。80年代に調理家電を中心としたパナソニックのCMに数多く出演した。

草川 衛(くさかわ・まもる)

クリエイティブディレクター。1971年電通に入社。以降パナソニックなどのCM制作に携わった。電通テック取締役クリエーティブ本部本部長、ACジャパン専務理事を務め、2012年に退社。IBA、ACC、カンヌ、クリオ賞など受賞多数。