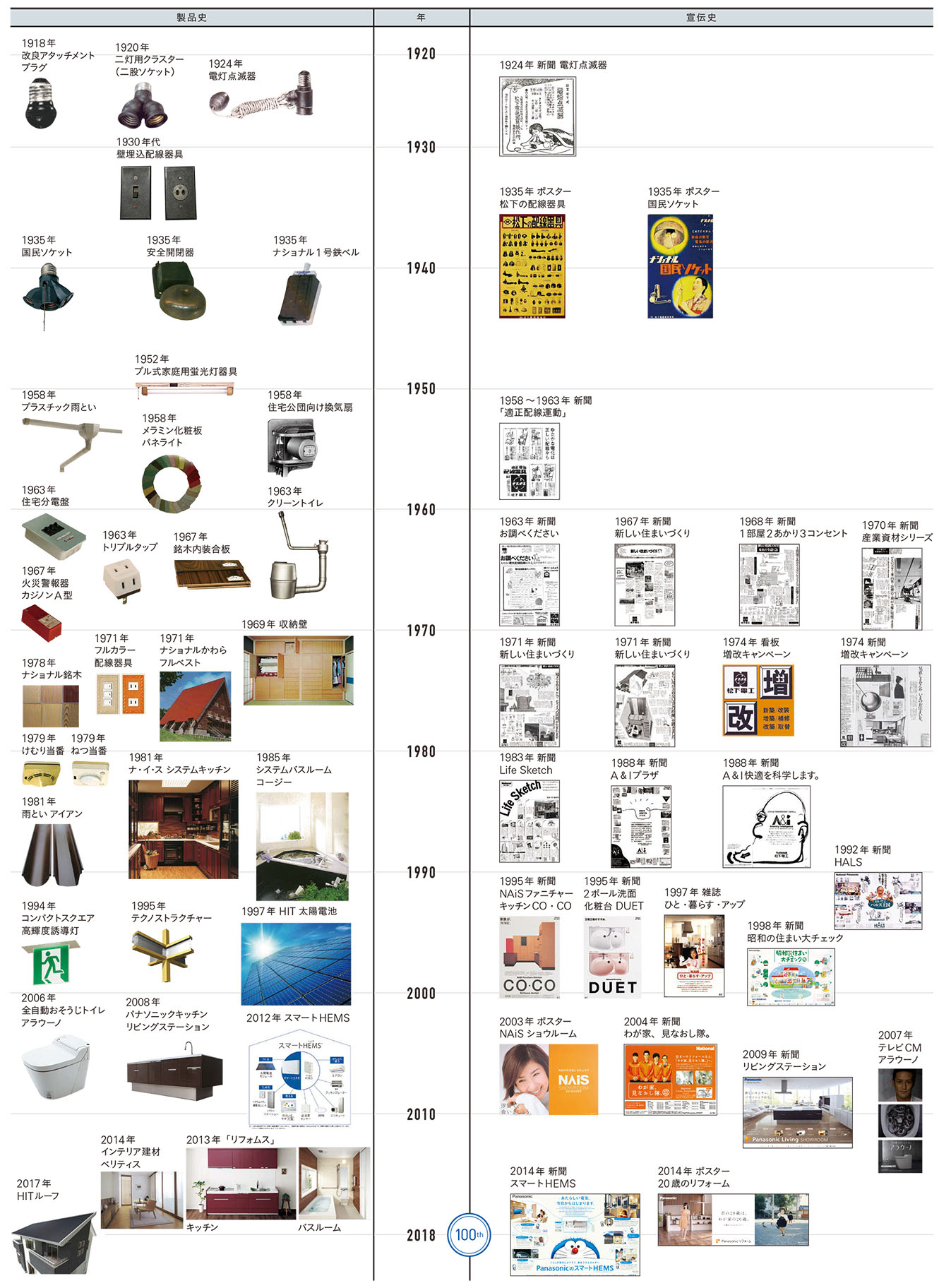

2018年に創業100周年を迎える、パナソニック流の宣伝に迫る対談。第6回は「住宅設備・電気設備の広告篇」です。床、壁、天井材といった建材から配線器具、システムキッチンやお風呂など、より良い住まいづくりを追求してきたパナソニック。オイルショック後に新築住宅市場が縮小した際には、増改築市場に着目して住宅リフォーム事業を推進するなど、新しい住まいの価値を提案し、需要を創造してきました。今回は、住宅設備・電気設備の広告に出演された女優・黒木瞳さんと、コピーライター・一倉宏さんの対談です。

(左)黒木瞳さん (右)一倉宏さん

ユーザー接点となる店舗を活気づける

ー パナソニックのショウルームが汐留に開設されるのに合わせ、黒木さんご出演の「汐留で、会いましょう。」の広告が掲出されました。山手線を広告ジャックし、車内ビジョン「トレインチャンネル」でCMも流れました。

一倉:当時トレインチャンネルは珍しかったですね。

黒木:汐留に行くといいことがあるよ、という感じが伝わってくる広告です。

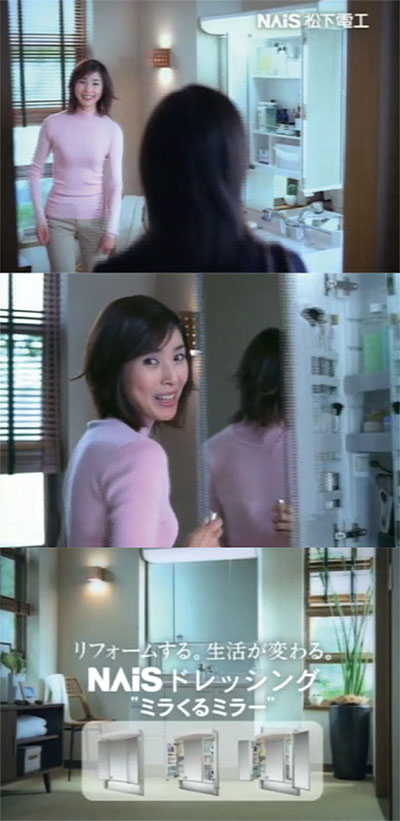

一倉:リフォームした新しいキッチンで喜ぶ奥さん(黒木さん)を、旦那さんがホームビデオで撮影する、ドキュメンタリータッチのCMは、見た人に「素の黒木さんなのかな?」と思わせてしまうつくりです。今でいうスマートフォンで撮ったような。

黒木:旦那さんに抱きついたり、つま先でキッチンの引き出しを動かしたり、やんちゃな奥さんの設定で、コミカルで遊びがあるCMでした。実際にシステムキッチンを体験させてもらい、その実感を撮影でそのまま生かしました。ボタン一つで棚から食器乾燥機が降りてきたときは「欲しい~」と思いましたね。

一倉:奥さんが楽しそうにしていると、旦那さんなら嬉しいでしょうし、男心をくすぐるといいますか、「リフォームしてみようかな」という気にさせてくれます。

黒木:リフォームを広告するとなると、見せたいところもたくさんあると思うのですが、先ほどの食器乾燥機のように、女性が「これいいな」と、くすぐられるところを突いているCMでした。

― 一倉さんが携わったキャンペーン「わが家、見なおし隊。」は、リフォーム店や工務店など加盟店と一体になって行われました。CMは「もっと楽なキッチン、あればな」などとつぶやく人のところへ「見なおし隊」が飛んでいくストーリーでした。

一倉:新しいキッチンやバスルームなどは、家電製品と違って、量販店に買いに行くものではありません。まずは、お客さまとの接点になる、お店に焦点をあて、その中で「リフォームしませんか?」という提案をしていきました。「見なおし隊」のマークやジャンパーもつくって、お店の方がジャンパーを着ていたら「見なおし隊だ」と気づいてもらえるような仕組みも考えました。

黒木:「こういうところをリフォームしてみたい」という気持ちにさせるだけでなく、「どこに行ったら直せるの?」ということまで短い間に伝えている広告ですね。「リフォームするなら、わが家、見なおし隊へ」というメッセージがわかりやすいし、見る方に優しい。

一倉:商品を広告するのとは違って、まずお店へお客さまに来てもらう、お店を活性化させることが、リフォーム事業では大事になってくると思いました。それからお店の方自身も嬉しくなったり、お店との絆が深まったりするようなことも、BtoBtoCの広告では必要でしょうね。

黒木:「見なおし隊」のネーミングは、どこから生まれたのですか?

一倉:お客さま側にはリフォームしたい、わが家を見直したいな、という気持ちがある、そこからですね。

黒木:見なおし隊を演じられている方々も豪華なメンバーでした。

一倉:キャンペーンの背景には、リフォームのブランド力を高めていく狙いもあったように思います。例えばクルマを買うなら、それぞれの自動車メーカーのディーラーに行きますよね。それと同じように、リフォームをするなら、他のお店ではなくて、パナソニックの商品を扱うディーラーに、と。「わが家、見なおし隊。」のマークもWとMの組み合わせからできていて、クルマのエンブレムのようにも見えます。

2003年 テレビCM NAiSキッチン

2004年 新聞 わが家、見なおし隊。

読ませる広告で住まいづくりの知識を広める

― 住まいに関するパナソニックのこれまでの広告を振り返ると、新聞広告を中心に、情報量が多いものや、提案型のものが目立ちます。パナソニックの宣伝部門が内制した広告も少なくありません。

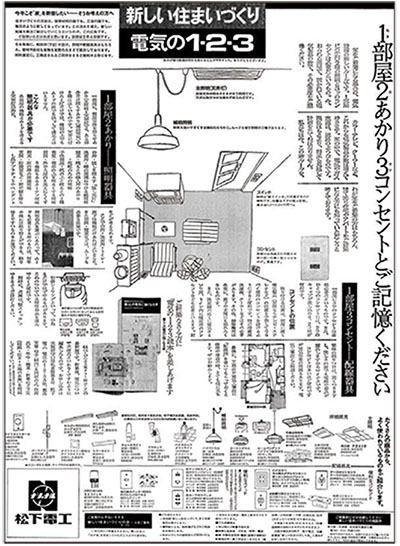

一倉:「1部屋2あかり3コンセント」のコピーは覚えています。ひとつの部屋に必要な照明は2種類、コンセントが3つ、と説明的ですが、当時の住宅はそれが浸透していなかったのでしょう、名コピーです。

黒木:テンポが良くて、誰でもすぐに覚えられますね。

一倉:これからの住まいや生活のスタイルは、こういう風にした方がいいですよ、と広告で地道に伝えてきたわけですね。新しい生活スタイルを提案していくということを、昔からパナソニックはやってきたということですね。

黒木:60年、70年代の住まい方を提案する新聞広告を見ると、リフォームを考えていない人であっても、なるほどと思える、読みたくなる内容です。何年後かに、いざリフォームをしようとなった時に思い出すことができるのでしょうね。

一倉:住宅設備の広告は、この商品をいくらで買いたい、という話ではなくて、直近でなくても、もし購入したら生活がどのように良くなるのか、ということを伝えることが大事だったわけです。いわゆる啓発型、提案型の広告です。

黒木:共感を得やすいように、わかりやすく伝えようとする制作者側の思いがうかがえます。パナソニックは広告の分野でもトップランナーで、消費者の立場に立って広告を制作するという伝統を、今に至るまで引き継いでいらっしゃるのだと感じました。

1968年 新聞 1部屋2あかり3コンセント

2003年 テレビCM NAiSドレッシング

― 住宅設備・電気設備の分野は、高齢者向け住宅のサービスや、東京スカイツリーのライティングなど進化を続けています。創業100年を迎えるこれからのパナソニックに期待することは何でしょうか。

黒木:100年の間には、終戦があり、パソコンや携帯などの技術革新もあり、大変な変化がありました。その中でパナソニックの広告を切り取ると、消費者と向き合ってきたのがわかる歴史だと思いました。私はエンタテインメントの世界で、お客さまに笑顔になってもらおうと、作品に取り組んでいますが、パナソニックの「消費者に喜んでもらうためにはこういうものがあったらいい」と活動されている姿勢には、エンタテインメント性を感じます。これからも、そうあってほしいです。

一倉:ブランドは大切だと、改めて思います。100年かけてブランドをつくり上げてきたパナソニックだから、間違いないだろうと思わせる歴史がある。デフレの時代は、家電製品にしても、何にしてもコストで選ばれる面もありますが、企業にとっては、ブランドを信頼してもらって選ばれるということが最も大切です。その信頼を一つひとつ積み上げていくのが広告の仕事なのだと思います。

Future 「より良いくらし」をいつまでも

パナソニック最初の商品、アタッチメントプラグからはじまる電設材料の歴史。大正時代の大ヒット商品「二股ソケット」とともに、「電気をかしこくつかう」ことが、パナソニックのはじまりでした。このコンセプトは、エネルギー消費をコントロールする「スマートHEMS」へと受け継がれ、電力消費プラスマイナスゼロの「ネットゼロエネルギーハウス(ZEH)」を実現する将来へと続いています。

1958年にプラスチック製雨といと基礎建材からスタートした住宅設備・建材事業は、間取り提案や施工まで行う「サービス・エンジニアリング」を手がけるまでになりました。1998年には介護事業を立ち上げ、介護サービスから、介護・福祉用品の開発製造まで、トータルに展開。ライフステージに応じた「より良いくらし」をお客さま一人ひとりが実現できるよう、サポートしていきます。

2014年 新聞 スマートHEMS

黒木瞳(くろき・ひとみ)

女優。1981年に宝塚歌劇団に入団し、トップスターとして活躍。その後、女優として映画・ドラマに数多く出演。98年『失楽園』で日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞。2016年『嫌いな女』で映画監督デビューした。

一倉宏(いちくら・ひろし)

コピーライター、作詞家。一倉広告制作所代表。大学卒業後、サントリーに入社し、宣伝部でコピーライターとして勤務。仲畑広告制作所を経て独立。代表作に「きれいなおねえさんは、好きですか。」など。TCC最高賞ほか多数受賞。