これから生まれる新たな都市づくりに向けた動き、オリンピック開催に向けて盛り上がるポジティブなマインド...。この好機をどう活かすか? 独自の視座を持ち、コミュニケーションビジネスの最先端で活躍する実務家5人に招致決定直後のいま考える、未来に向けたアイデアを聞く。

コトづくりの国、ニッポンを目指せ。

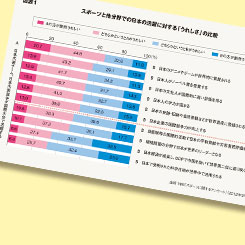

2020年に東京でオリンピックが開催されることになり、日本全体に共通の目標が設定された。1964年の東京オリンピックの時代と対比して、これから7年後の2020年の東京オリンピック開催時に日本企業はどうあるべきか?日本の将来を考える上で重要な視点はズバリ「モノからコトへ」の転換だ。

1990年代後半から企業やマスメディアの間でさかんに使われるようになった言葉に「モノづくり」がある。日本の製造業と、その精神性や歴史を表す言葉であり、日本企業の繁栄は、伝統文化に源を発するという考え方である。

しかし、最近の日本企業はどうか?バブル崩壊後モノづくり神話はもはや崩壊し、韓国やアジア諸国にその地位を奪われつつあり、新たなステージへの転換期を迎えているように思う。そこで注目したい概念が「コトづくり」だ。

ひと言で言えば、「コトづくり」はモノやサービスでイノベーションを実現するビジネスモデルそのもの。「モノづくり」が、Thing(物)を対象にするのに対して「コトづくり」は、Event(出来事)を対象とし、機能的価値ではなく、意味的価値を追求する。つまり、製品やサービスを売るのではなくて"体験や経験を売る"のである。そして物語性があってこそ価値のある「コトづくり」だと考えている。音楽プレイヤーとしてのMP3は単なるモノだが、音楽配信サイトと連携するとシームレスな音楽体験を提供する「コトづくり」になる。

オリンピック招致で話題となった滝川クリステルさんのプレゼンテーションの「おもてなし」と「コトづくり」の相性もよい。

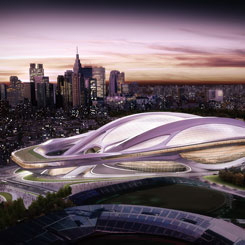

「コトづくり」で日本企業はもちろん、日本の国力がかつてのモノづくりのように世界に誇れるものになれば面白い。従来のモノづくりと比較してコミュニケーション活動の重要性が増すことは言うまでもないが、2020年の東京がまさに「コトづくりの国、ニッポン」の象徴のようになっていれば、第二の高度成長期も夢ではないのではないだろうか。

近江商人の経営理念に由来する三方よしの世界で提唱される「売り手よし、買い手よし、世間よし」の世界が「コトづくり」で実現されることを密かに期待している。

|

柴崎辰彦氏(しばさき・たつひこ)富士通 インテグレーションサービス部門 戦略企画室長富士通にてCRMなど数々の新規ビジネス立ち上げに従事。サービス学会発起人、総務省「ICTコトづくり検討会議」構成員、情報処理学会等での講演多数。同社のインテグレーションサービス部門戦略企画室長としてコミュニケーション創発サイト「あしたのコミュニティラボ」の代表も務める。 |