長谷川 正「創造力の育成には自ら学ぶ方法が必要」

グローバルに活躍する人材の育成が日本社会におけるテーマになる中、国際バカロレア(以下、IB)への注目が高まっている。IBディプロマ・プログラムの一部科目の授業と試験・評価を日本語で実施する「日本語と英語によるデュアルランゲージ・ディプロマ・プログラム(以下、日本語DP)」の普及を目指す、国際バカロレア・デュアルランゲージ・ディプロマ連絡協議会の会長、長谷川 正さんに話を聞いた。

グローバルに活躍する人材の育成が日本社会におけるテーマになる中、国際バカロレア(以下、IB)への注目が高まっている。IBディプロマ・プログラムの一部科目の授業と試験・評価を日本語で実施する「日本語と英語によるデュアルランゲージ・ディプロマ・プログラム(以下、日本語DP)」の普及を目指す、国際バカロレア・デュアルランゲージ・ディプロマ連絡協議会の会長、長谷川 正さんに話を聞いた。

テレビドラマ、映画への出演が絶えない、俳優の鈴木亮平さん。体重を大きく増減させるなど、体を張った役づくりに対するこだわりが話題となることも多い。今回、演じて伝えることについての考え方や、制作におけるコミュニケーションなどついて話を伺った。

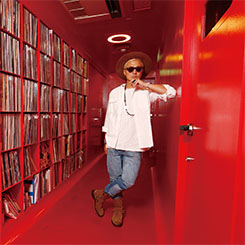

プロデュースユニットm-floのラッパーとしてだけではなく、自らのアクセサリーブランド「AMBUSH®」や3Dプロジェクションマッピング、モーションキャプチャースーツ等の最新技術を提供する会社「WHATIF」を経営するなど、幅広く活動するVERBALさん。様々なアーティストをフィーチャリングしてきたからこそわかる、コミュニケ―ションのポイントについて聞いた。

海外の在日大使館夫人を対象にした花の教室を開いたり、ローマ法王ベネディクト16世に謁見の際にブーケを献上したりするなど、海外の人との交流が盛んな赤井さん。さまざまな国の人たちとのコミュニケーションをどのように行っているのかについて聞いた。

今年5月、長崎の軍艦島をはじめとした「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」について、ユネスコの諮問機関である「国際記念物遺跡会議(イコモス)」が、世界遺産登録をユネスコに勧告。世界遺産委員会で正式決定される可能性が高くなっている。このイコモスの日本の委員長を務める西村幸夫教授に話を聞いた。

映画監督デビュー作の『弾丸ランナー』をはじめ、これまで数々の国際映画祭に出品、招待されてきたSABU監督。6月27日に公開の最新作『天の茶助』は、今年2月に行われた第65回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門に初めて招待された。映画制作における、チャレンジ、アイデアの重要性について聞いた。

お笑いコンビ「ジャルジャル」のベースはコントにある。観客と相方、双方の出方を見ながら、真剣勝負で挑む姿勢が印象的だ。次なるチャレンジを見据える2人に、コミュニケーションについての考え方を聞いた。

先進国と開発途上国の「食の不均衡の解消」に取り組むTABLE FOR TWO Internationalを立ち上げ、グローバルで活動する小暮真久さん。深刻な社会課題だからこそ、クリエイティブかつ革新的な発想を取り込みたいと話す。

人気の朝ドラ「マッサン」のモデルで、日本のウイスキーの父と呼ばれる竹鶴政孝・リタ夫妻は、ドラマのような人だったのか。孫の竹鶴孝太郎さんは、「家族だからこそ、伝えられることがある」と夫妻のブランディングに取り組んでいる。

イッセイミヤケのデザイナーを経て、ユニクロのデザインディレクターへ。究極のハイエンドな服作りと、世界中の数百万・数千万の人を対象にした服作りの両方を体験する中で培われた、滝沢直己さんの独自のデザイン哲学・マーケティング哲学を聞く。