平成のテレビ30年がお茶の間にもたらしたもの

テレビは、平成の王者だった。広告費ではインターネットに肉迫されているが、メディアとしての力が弱まったと結論を急ぐのは危うい。もしそうなのだとしても、どこに転機があったのか、どうすればトレンド源であれたのかを考えることが、「令和」で覆轍を踏まずに済む一番の方法だ。

いよいよ新たな元号「令和」が施行となり、平成の次の時代となりました。令和時代にふさわしい「新しい日本のプロモーション」とは何でしょうか。「新しい」とは、過去になかった何かを生み出したり、これまでの流れを覆していたり、別の方向を指し示したりするもの。つまり、歴史を知らなければ、新しいアイデアを生み出せないのはもちろん、それが新しいのかどうか判断することすらできないのです。しかし、あまりのんびりしている暇はありません。かけ足で振り返り、「新しい日本のプロモーション」が何かを考えてみることにしましょう。

テレビは、平成の王者だった。広告費ではインターネットに肉迫されているが、メディアとしての力が弱まったと結論を急ぐのは危うい。もしそうなのだとしても、どこに転機があったのか、どうすればトレンド源であれたのかを考えることが、「令和」で覆轍を踏まずに済む一番の方法だ。

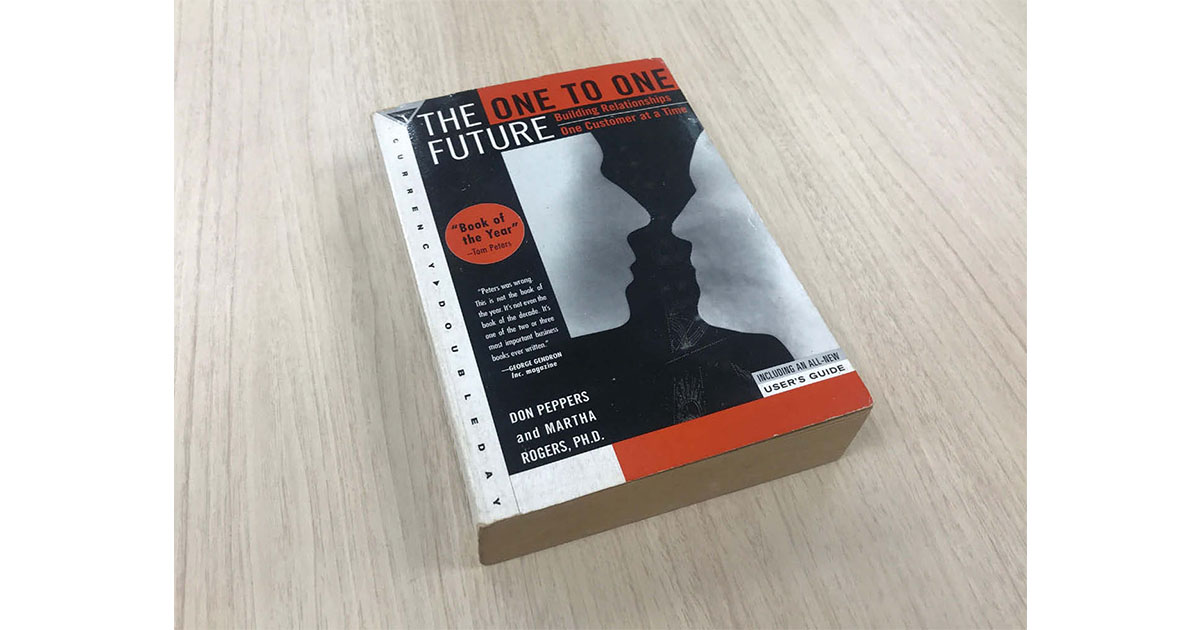

販売形態のひとつだった通信販売が、企業として成立し、業界として発展した昭和を経て、平成ではインターネット通販が立ち上がった。以降の30年間で目まぐるしく変化した購買行動についていけたのは、そうした新興企業だった。そして通販は「マーケティング機能」へ進化する。

平成はオンライン広告の時代。インターネットが流行語を取ったころから、広告商品の開発・改善と販売手法をくり返し、いまや「マスメディア」としての地位を持つ。そうしたオンライン広告にネット小売最大手アマゾンが着目した。新たな収益源としての開拓が進むかもしれない。

インターネットが普及し、企業がさまざまな目的で利用するようになると、Webサイトそのものへの集客が必要となる。外せないのは「検索エンジン最適化(SEO)」の分野だ。そこでは、検索エンジン側、それをハックしようとする側に分かれた“30年戦争”がぼっ発。ただし戦火は消えたわけではない。

広告手法の中でも古参のひとつと言えるダイレクトメールだが、その時代時代に登場するテクノロジーを柔軟に吸収し、役割を変化させてきた。ひるがえせば「令和」でも前例にとらわれず、新たな活用を見出すことが重要となりそうだ。

看板は、ダイレクトメールよりもさらに古くからあったと考えられる。しかし現在のようにOut Of Home(OOH)という「広告メディア」としてとらえられるようになったのは、2000年に入ってからのことだ。成立の経緯を追いながら、今後の課題を探る。

POPは、店頭で、最後に購入者の背中を押す存在だ。定型化されがちだが、平成の30年間に登場した制作物を見渡すと、重要なのは背後にあるアイデアであり、その実現された姿は実に多岐にわたることがわかる。店頭の想像力が発露された姿を見てみよう。

十数年後、令和の時代に生まれ育った子どもに「チラシって知ってる?」と尋ねたとき、彼ら・彼女らは何を指差すだろうか。多くのメディアが30年で様変わりしたが、なかでもチラシは筆頭に挙がるだろう。その勢いを絶やさないために必要なものについて、改めて考えておきたい。

可処分時間と可処分所得のバランスが取れなければ「心の豊かさ」を保つための消費は動かない。可処分時間の“フロンティア”として期待されるのが「ナイトタイムエコノミー」だ。政府も振興に動く「ナイトタイムエコノミー」について、国際カジノ研究所の木曽崇所長が解説する。

2018年の流行語のひとつに選ばれた「eスポーツ」。ゲームプレーヤーのコミュニティから事業、さらには業界へと進化をとげようとしている。世界でも同様に急拡大が進んでおり、日本でも市場形成が有望視される。eスポーツ業界のアナリストである但木一真氏が解説する。

» もっと見る

» もっと見る