言葉を扱う機会が多い広報担当者にとって、言葉にするのにかかる時間が短くなることは、業務スピードを加速させます。文章作成やステークホルダーとのコミュニケーションなど、多くの場面で「瞬時に言語化する」ためのトレーニング方法を解説します。

プレスリリースやメディア向けのメールを書く時に、うまく言葉が出てこない。伝えたいイメージはあるのに、的確な言葉が見つからない。結果として時間を取られてしまい、他の仕事に手が回らない。そんな経験はないでしょうか?この悩みを解消する方法が「言語化力を身に付けること」だと私は思います。

なぜ広報の業務効率化に言語化力が重要なのか?そもそも言語化とは何なのか?どうすれば言語化力は身に付くのか?お話ししていきたいと思います。

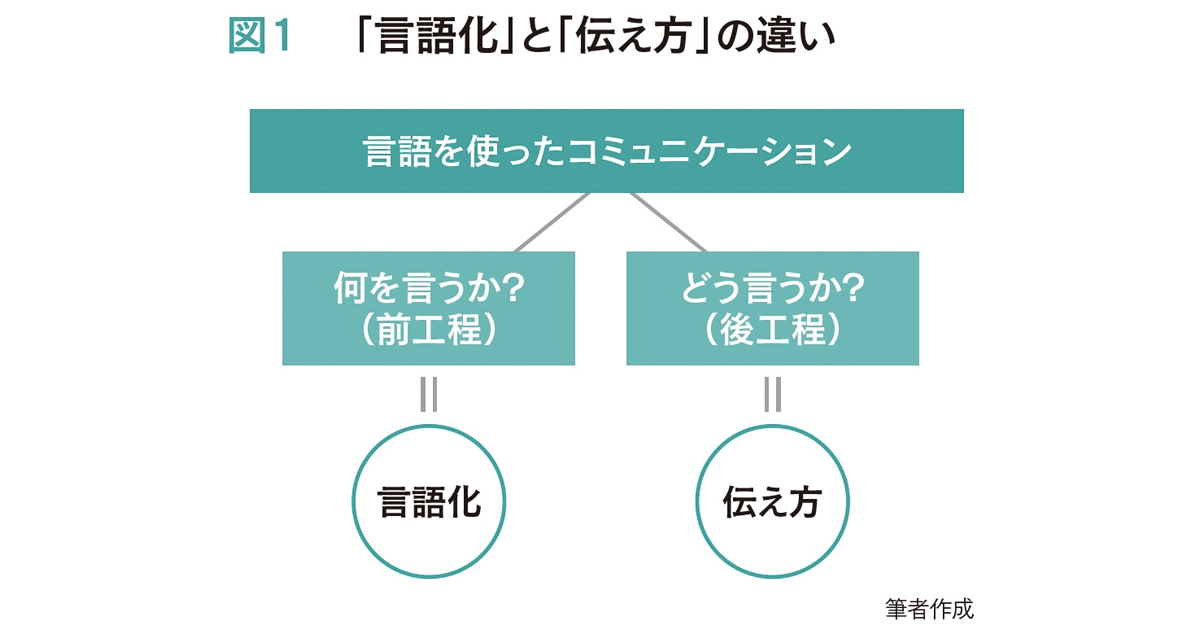

私は4月に『瞬時に「言語化できる人」が、うまくいく。』という書籍を上梓したのですが、たくさんの反響をいただいたことで、あらためて言語化に悩む人の多さに気づきました。と同時に、多くの人が「言語化」と「伝え方」の違いを意識していないことにも気づきました。まずはその点からお話ししていきます。

言語化とは「何を言うか」

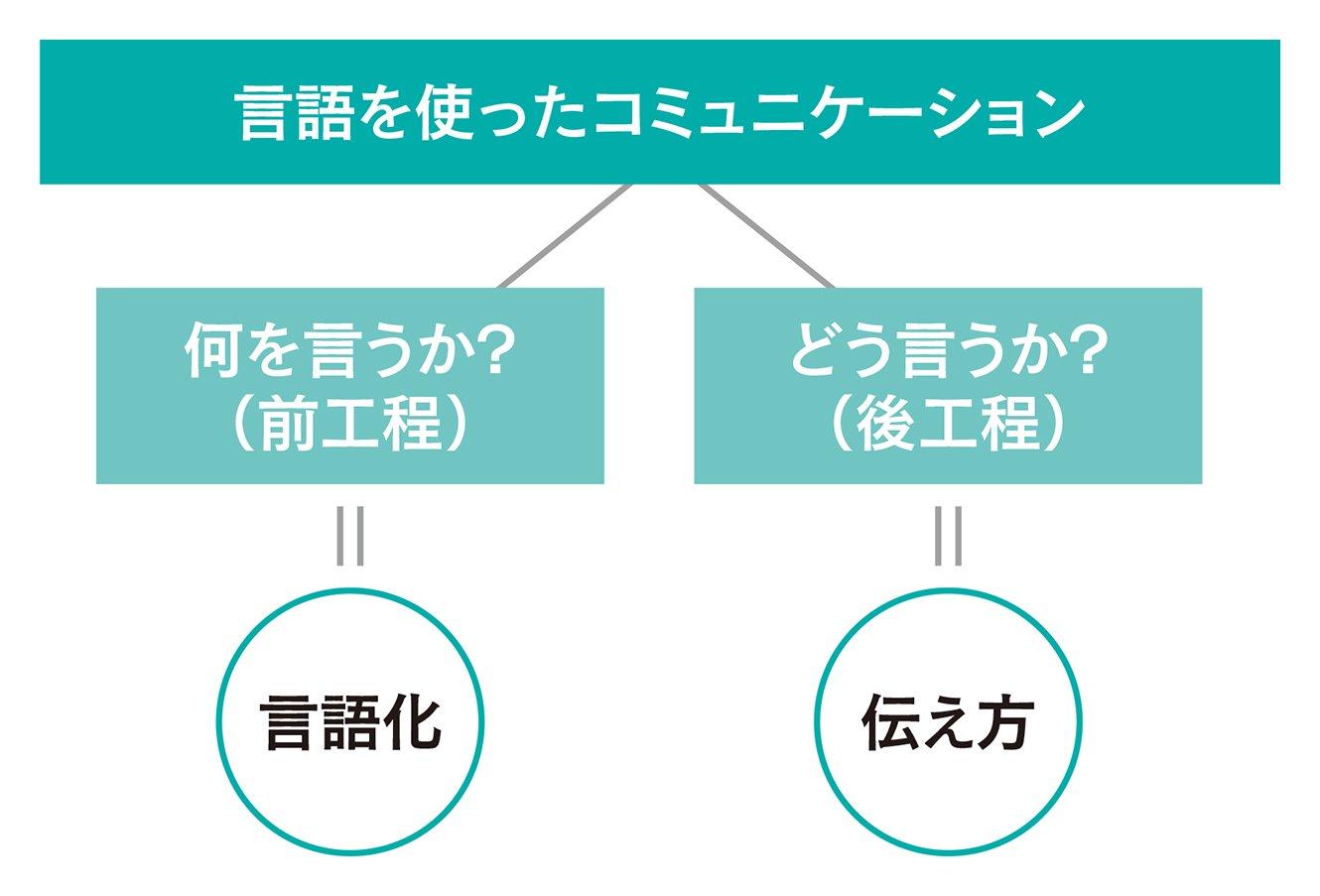

たとえば、プレスリリースを書く時。どんな言葉を使えばメディアが興味を持ってくれるのか、ついそればかり気にしてしまうことはないでしょうか。それは「伝え方」の話であり「どう言うか」の話です。しかし本当に大事なのは「どう言うか」の前に「何を言うか」。自分の企業や商品がいま何を言えば、メディアや世の中に響くのか。表面的にキャッチーな言い回しを探すよりもよっぽど大切ですし、そもそも言葉が人に刺さるかどうかは「何を言うか」で決まると言っても過言ではありません(図1)。

筆者作成

そして「何を言うか」こそが、まさに「言語化」です。「言語化力」を身に付けるだけで、普段のメディアの方とのコミュニケーションも変わってくるでしょう。しかし、言語化力には、メディアリレーション業務にとどまらない効果を発揮する。私は、そう考えます。

広報業務に求められる言語化力

昨今、広報の業務は実に多様になっていると聞きます。メディアリレーションに加えて、SNS発信やIR業務、サステナビリティなどの取り組み、さらには社内エンゲージメントを高める施策まで。規模の大きな会社であれば各業務に担当者がいるかもしれませんが、そうでない環境の方も少なくないと思います。となると、いかに効率的に多様な広報業務に取り組めるかがより一層、鍵になってくるはずです...