イベントの企画と運営の極意

☑アフターコロナで大きく変化したのはリアルの本質的な価値ではなく、リアルを取り巻く周辺環境である。

☑五感に訴えるような身体性を伴う体験を、丁寧に演出する。

☑最初にストーリーを徹底的につくり込み、最後までブレさせない。

オン・オフ・ハイブリッド あらゆる体験が生活者に浸透

私は2012年に電通テック(現:電通ライブ)に中途入社し、音楽ライブや花火大会、ゲームイベントなど大型エンターテインメント系のコンテンツをプランニングから制作、実施、運営までトータルに手掛けてきました。

2021年には国内外のエンタメ業界のプロフェッショナルと新しいライブエンターテインメントを創造するプロジェクトチーム「spotlight」の発足に携わり、シルク・ドゥ・ソレイユなど世界的なショービジネスに携わってきた方々と一緒にディスカッションや企画・制作を進めています。

言うまでもなく、コロナ禍はエンタメ業界、とりわけライブ・イベント領域に大打撃を与えました。私が携わっているゲーム系のコンテンツはもともとオン・オフ統合のハイブリッド施策が進んでいるほうでしたが、それでもリアルだからこそ生まれていた熱気や迫力は失われてしまい、オンラインだけでそれを表現するのは至難の技。いろいろなアイデアやテクノロジーを駆使しながら試行錯誤を繰り返す毎日でした。

同時に、コロナ禍でエンタメ業界のDX化が急速に進んだ側面もあります。ライブやイベントのオンライン開催が世の中に浸透し、新しいテクノロジーを活用した実験的なパフォーマンスも次々と生まれました。ビジネス面でも、日本にいながら海外のカンファレンスに参加したり、直接会わなくてもビデオ会議でプロジェクトを進められたりと、むしろコロナ禍で“距離感が縮まった”と感じる瞬間を体験した人も多いのではないでしょうか。

このように、コロナ禍を経て、生活者はオン・オフ・ハイブリッドのいずれの体験も十分に経験値として持っていると考えることができます。

“参加”から一歩進んだ“共謀” リアルだから提供できる価値

オン・オフ・ハイブリッドの体験が世の中に浸透した今だからこそ、「リアルにしかない価値」が再認識され始めています。実際に、2022年中頃から徐々にリアルイベントが解禁されていく中で、参加者の方々の熱量や反響はもちろんのこと、主催やクライアント、私たち制作サイドも心を動かされる瞬間がたくさんあり、感動の場面に立ち会えたことに大きな喜びを感じました。

その一方で難しかったのが、感染症対策と演出のバランスです。もちろん国が定めたガイドラインや電通ライブで策定・公開した「新型コロナウイルス対策マニュアル」に則ることは大前提です。しかし、感染症対策と演出はトレードオフな側面もあるので、どのくらいステージとお客さんを近づけるのか?お客さん同士の距離はどのくらい保つべきか?など、世の中の状況なども踏まえながらさじ加減を見極める必要がありました。

ただ、新型コロナウイルス感染症が5類に移行されてからは、クライアントやお客さんの感染症対策に対する考え方も変わってきた印象です。ガイドライン遵守や消毒など当たり前にやるべきことはやった上で、いかに「リアルにしかない価値」を最大化できるかがより問われています。

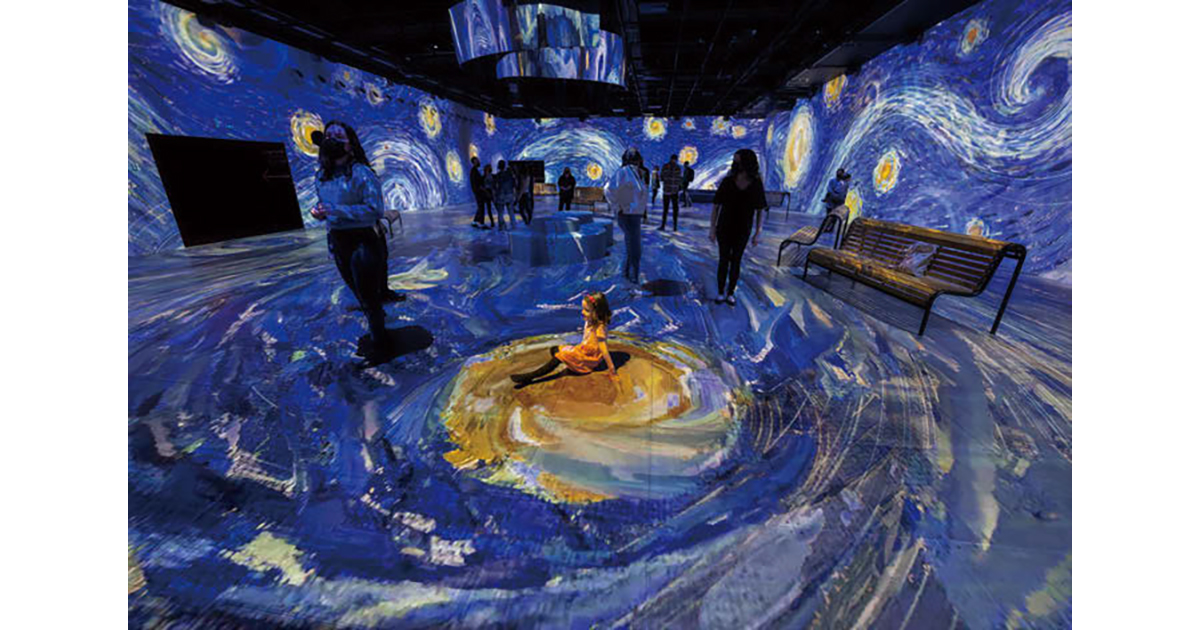

今回、「アフターコロナのイベントを企画する際に大切なこと」を改めて考えてみたのですが、本質的な部分はコロナ前から変わっていないと思うんです。すなわち、“没入感”という言葉でよく表現されますが、五感に訴えるような身体性を伴う体験を、どれだけ丁寧に演出できるかに尽きる、ということ。

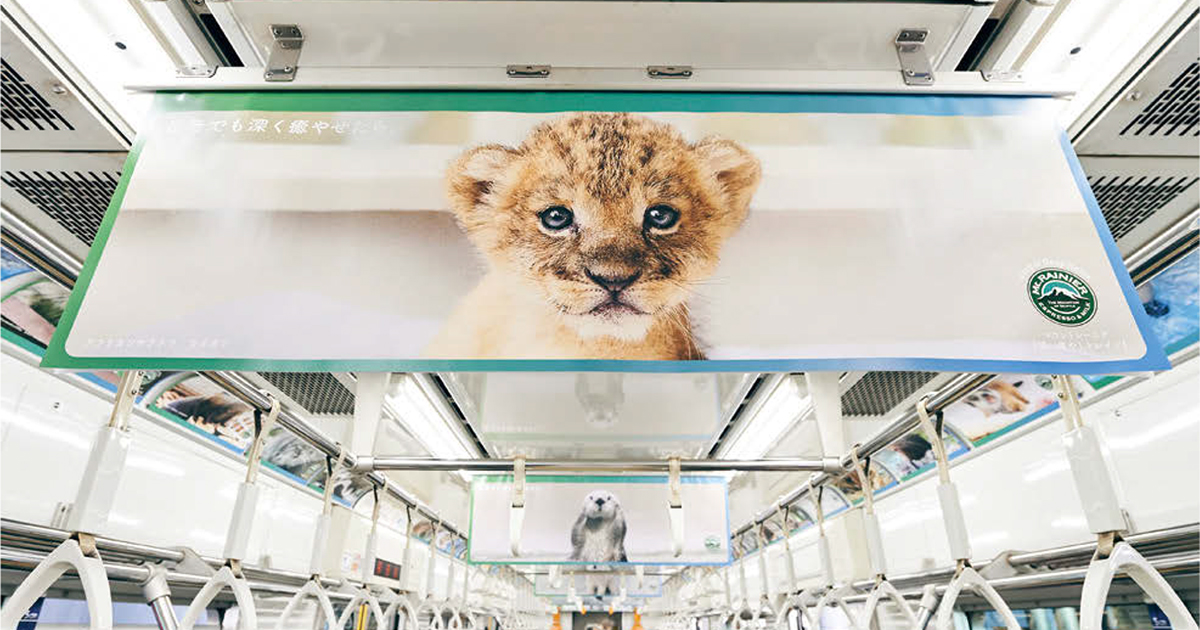

それはステージ上の演出はもとより、椅子の座り心地かもしれないし、売店のポップコーンの匂いかもしれないし、空調の効き具合やエントランスで流れている音楽かもしれない。そのような細部の環境演出も含めて、コロナ以前からこだわってきたことを、より鮮明に意識してつくっていくことが大切です。

アフターコロナで大きく変化したのはリアルの本質的な価値ではなく、リアルを取り巻く周辺環境です。つまり、生活者はオフラインだけでなく、オンラインもハイブリッドも選択できるようになったということ。だからこそ、リアルにしかない価値を提供できなければ、お客さんに「これ、オンラインで良くない?」と思われてしまう。

リアルならではの圧倒的な世界観や没入感は、主催者や演者だけでなく参加者たちもその空間を一緒につくっているような感覚をもたらします。それこそ、参加者が一体感を感じるだけでなく“共謀”するような気持ちにまでなれたら、それはすごいイベント...