宣伝会議は「インターネット・マーケティングフォーラム2019」を、6月4日、5日の2日間にわたってANAインターコンチネンタルホテル東京にて開催した。今年で13回目の開催となる同フォーラムのテーマは、「想像と創造から生まれる顧客基点のバリューチェーン」。インターネットの新たな活用可能性が広がる中で、マーケターはバリューチェーンの川上まで視野に入れた“広義のマーケティング”が求められるようになってきている。本号では注目企業の講演から、今日的なインターネット活用アイデアと実践方法を紹介する。

ユーザーの気持ちを起点としたヒューマンインサイトCXを

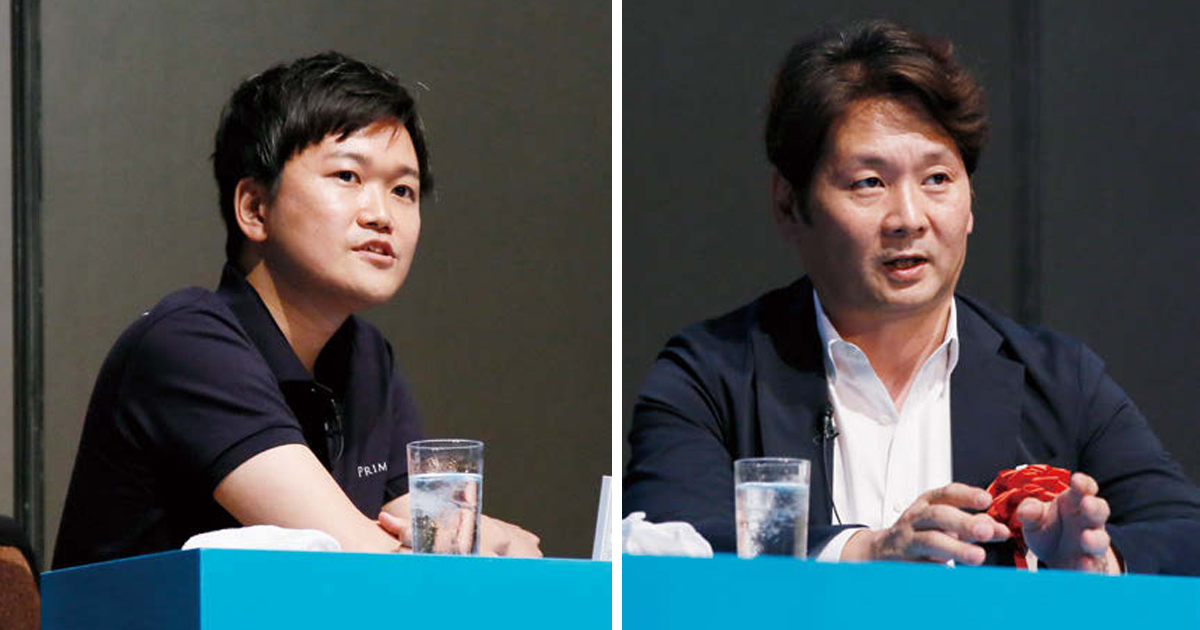

Webコンサルテーションとインテグレーションサービスを提供するトライベック・ストラテジーの小林剛氏は「CXをユーザーの気持ち起点で考える~誰のためのCXか~」をテーマに講演をした。

まず小林氏は2008年から同社が行っている、企業のデジタルメディアの事業貢献度を金額換算によって算出するWeb Equity調査について説明した。同社では毎年、国内260社を対象に2万人規模で本調査を実施しており、結果は「ウェブサイト価値ランキング」として『週刊ダイヤモンド』に掲載されている。

同氏によればWebサイトの価値は情報価値と売上価値の2つから構成される。「最近では情報価値が注目されており、お客さまから相談を受けることが多い。情報価値はデジタル上で有益な情報、価値ある情報を提供することによって、購買行動につなげる力。まさにデジタル上のCX(顧客体験)と非常に関係が深い価値で、ひとつの指標だ」と説明した。

このようにデジタルの力を活用して顧客の生活をより豊かにしていく情報価値が重視される一方で、「まだITやテクノロジーに振り回されてその本質を失っている企業が多いのも実態」だという。

小林氏は「ユーザーの気持ちを無視した企業都合のコスト削減、効率化といった観点でテクノロジーを導入してしまうと最終的なブランド価値が低くなる。デジタル時代のCXの在り方というのはユーザーの気持ちを起点としたサービスデザイン型のコミュニケーションの時代であると意識していく必要がある」と述べた。

ユーザーの気持ちを中心に据えてCXにアプローチする思考を同社では「ヒューマンインサイトCX」と呼んでいる。このヒューマンインサイトCXに対するアプローチは3つ。①ユーザビリティ、②エクスペリエンス、③ロイヤルティだ。小林氏は「これまでは認知、興味、探索、そして購買、ここまでを最大化していくことがマーケティング活動の主な目的だったが、これからは認知から推奨まで全体を把握すべき時代になってきている」と語る。

では、どのようにCXの成果を測るのか。同社ではデジタル上のユーザーの顧客体験にフォーカスをした指標「ウェブロイヤリティスコア」を使っている。これはNPS®(Net Promoter Score)をベースにした指標で、過去1年以内に対象企業のWebサイトやアプリ、SNSを利用し、商品、サービスを購入したことがある人を対象に調査される。

その結果、ウェブロイヤリティスコアの高い企業には3つの特長があった。①顧客の不便を解消して期待に応えるデジタル体験を提供、②心を動かす商品をデジタル上で動画や印象的な写真を用いてユーザーの感情に訴える、③シンプルでわかりやすい直感的なユーザビリティ。この3つのポイントを押さえた取り組みをしている企業のウェブロイヤリティスコアは高い傾向にあると述べ講演を終えた。

※Net Promoter ScoreおよびNPSは、ベイン・アンド・カンパニー、フレデリック・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの商標です。

トライベック・ストラテジー

上席執行役員

小林剛氏

お問い合わせ

トライベック・ストラテジー株式会社

住所:〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-1 青山安田ビル3階

Tel:03-5414-2020

Fax:03-5414-2021

E-mail:brand@tribeck.jp

URL:https://www.tribeck.jp/