宣伝会議は「インターネット・マーケティングフォーラム2019」を、6月4日、5日の2日間にわたってANAインターコンチネンタルホテル東京にて開催した。今年で13回目の開催となる同フォーラムのテーマは、「想像と創造から生まれる顧客基点のバリューチェーン」。インターネットの新たな活用可能性が広がる中で、マーケターはバリューチェーンの川上まで視野に入れた“広義のマーケティング”が求められるようになってきている。本号では注目企業の講演から、今日的なインターネット活用アイデアと実践方法を紹介する。

視聴の"質"が高いTikTok エンゲージメント獲得に効果大

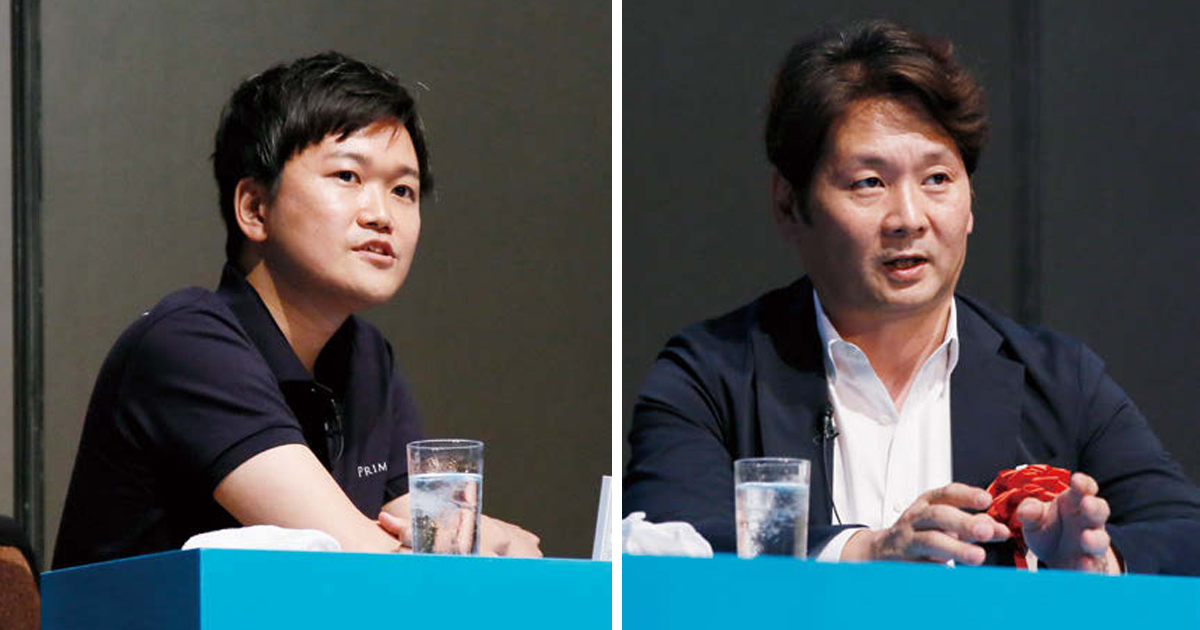

2018年12月、動画アプリ「TikTok」の日本における月間アクティブユーザー数が950万人を突破した。TikTokのユーザーについて、同プラットフォームを運営するByteDanceの鈴木瑛氏は「楽しむためのお金を惜しまず、情報があふれている中でもSNSを通じて情報を集め、発信している。その背景には、旧世代のような上昇志向ではなく、世の中をもっと良くしたいという願いや、思い付きや直観に身を任せて行動するというマインドがある」と分析する。

では、マーケティングの視点から見ると、TikTokはどのように活用できるのか。ユーザーは1日におよそ40分視聴している。動画は1本15秒のため、1日平均120~150本の動画を見ていることになる。さらに、ユーザーの66%が動画の閲覧だけでなく投稿も行っているという。ユーザーエンゲージメント(「いいね!」やコメント、シェアなどの割合)は9割以上と非常に高く、TikTokやSNSへのシェアも36%と盛んだ。

「スマートフォンの縦型全画面で、音を出しながら最後まで動画を見るというユーザーがほかのSNSに比べて多い。視聴の質が非常に高いことがエンゲージメントの高さにつながっていると考えている」(鈴木氏)。

コンテンツの内容は、音楽に合わせた簡単なダンス動画のほかにも、ペットや旅行の風景を映した動画、料理や美容などのハウツーを紹介する動画など多岐にわたる。レコメンデーションには機械学習アルゴリズムを活用。ユーザーごとに関心が高そうなものを最適化して表示しており、それがアプリ利用の後押しにもなっているという。

「現在は情報が飽和し、注目や興味を獲得することが難しい。アルゴリズムによるコンテンツキュレーションをインタレストターゲティングのようにマーケティング活用することが、企業のコミュニケーションにとってますます重要になっている」(鈴木氏)。

情報の飽和に加え、モノの飽和も今日のマーケティングを難しくしている。鈴木氏は「かつてはユーザーのニーズやウォンツを探すことが重要だとされていたが、これからのマーケティングを動かすのはウィッシュ(WISHES)とウィムジカル(WHIMSICAL)。ウィッシュは、アイスバケツチャレンジのような、世の中を良くしたいという願いに基づいたもので、ウィムジカルは、意味なんてないけれど面白いもの」と話し、TikTokで行ったウィムジカルなキャンペーンの例を挙げた。

紹介したのは日本マクドナルドのバリューセットの告知キャンペーン。ポテトのできあがりを知らせる音楽に合わせてダンスをしている動画を提示し、ダンスをまねて投稿するよう促した。その結果、投稿数は6万5千本、総再生数は1億5千万回にものぼったという。「USPや商品特性を伝えるばかりでなく、楽しいコミュニケーションを通じてプロダクトとユーザーの間にエンゲージメントをつくることが人を動かす時代になっているかもしれない」(鈴木氏)。

ByteDance X Design Center

Head Of X Design Center

鈴木瑛氏

お問い合わせ

ByteDance株式会社

住所:〒163-0227 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビルディング27F

E-mail:pr@tiktok.com