2014年6月、カプコンの株主総会で買収防衛策が否決された─。海外投資家の株主比率が高まったのが主な要因で、日本初となる異例の事態は大きな注目を集めた。しかし、同社はこの事態を「チャンス」に変え、株主対応(SR)を抜本的に見直し、企業のガバナンス強化につなげている。

カプコン 秘書・広報IR部長 田中良輔氏(たなか・りょうすけ)

1994年カプコン入社。1999年から企画部証券業務(IR・株式・企業広報)チーム配属。2006年に広報・IR室長、2012年より現職。

投資家との対話、抜本見直し

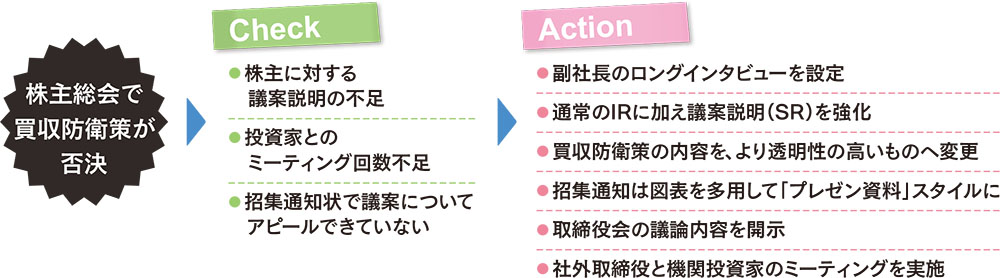

─2014年6月の株主総会で2008年から継続している買収防衛策が否決された。日本企業では初めての出来事でメディアや企業からの注目も高まりました。否決された要因はどこにあったのでしょうか。

取締役副社長執行役員(CFO)の小田民雄をトップとし、株主総会を所管する総務部門と広報IR部門とが連携しながら動いていました。小田は2013年半ばから少しずつ買収防衛策に対する投資家のスタンスが厳しくなりつつあると感じ、2014年初めから株主対応としてもっと議案の説明をすべきという方針を掲げました。広報IRとしても通常のIR活動に加え、総務部と連携して株主への議案の説明の回数を増やすなど、当社の株主対応(SR)体制を強化しました。

コーポレートガバナンス・コードでは「買収防衛は経営の保身のためではなく、その必要性を株主へ十分に説明するべき」とされていますが、今回否決された要因の一つは、その訴え方と見せ方が足りなかったことと考えます。

具体的には

(1)訴えるべきポイントを絞って強調していなかった

(2)招集通知で買収防衛に関する説明が法律的文章に終始しアピール力が足りなかった

(3)そもそも株主と議案に関するミーティングの回数が足りなかった

─株主対応としての課題はこの3つに集約されます。株主とのミーティング回数に関しては、同年の年初から増やし始めましたが、買収防衛策の必要性を理解してもらうにはもっと前から対話を強化すべきでした。これに加え、外国人株主比率の増加(2014年3月末時点で37%)や(株主総会で議決権のない)自己株式比率の増加が響き、結果として48対52の僅差で否決されました。

通常、一度株主総会で否決された議案を翌年に再提出するということはまれです。しかし、経営としては、翌年買収防衛策を再提案するかしないかはこれからの議論であり …