本誌アンケート「2021年注力したい広報活動」の1位はメディアリレーションズ。中でも「テレビ」は、その影響力から「露出が増えないのか」と経営陣や他部門からの期待がかかりやすい。ここでは、テレビメディアの視聴環境や番組制作者側の視点について見ていこう。

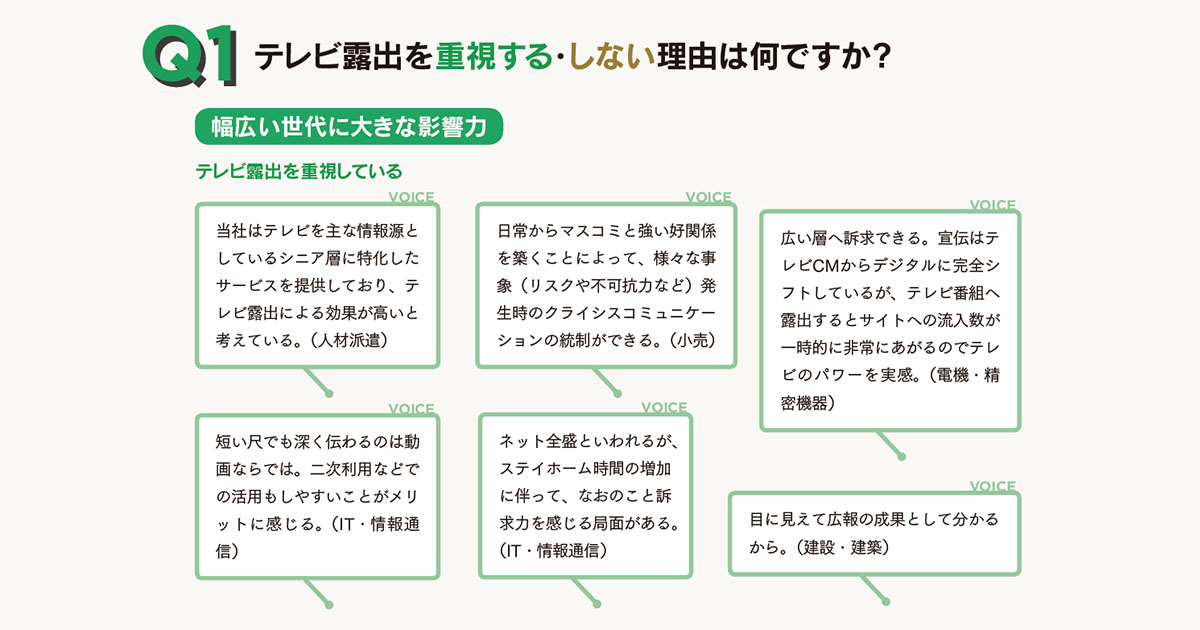

あなたの会社では、広報活動の中でメディアリレーションズ、特にテレビ番組へのアプローチを、どのように位置づけているだろうか。「商品の顧客が、テレビをよく見ていて、さらに認知を広げたい」「ウェブ広告では接点を持てない広い層へアプローチしたい」など、会社の状況や課題に応じた戦略があるはずだ。

テレビ離れと言われるが?

テレビ番組への露出を重視する広報担当者からは、「テレビ離れと言われるが、いまだ影響力は大きい」という声が寄せられている。放映直後に「新規客の問い合わせや他メディアからの取材が増えた」「取引先の信用につながった」「社員やその家族が喜んだ」など、幅広いステークホルダーへの反響が出るのは、一度に数百万、数千万単位の人にリーチできるテレビメディアならではだ。

テレビPR重視の方針ならば、継続して露出を狙い、その広報効果を最大化したいところだ。各テレビ番組の研究を始める前に、まずはテレビメディア全体の視聴環境の変化を見ておこう。

番組の視聴法に変化は?

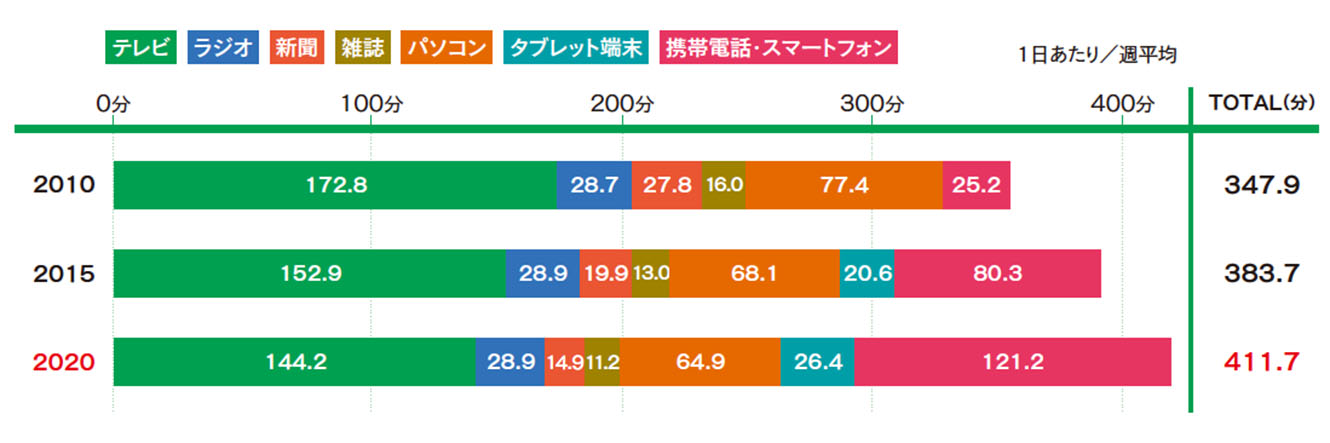

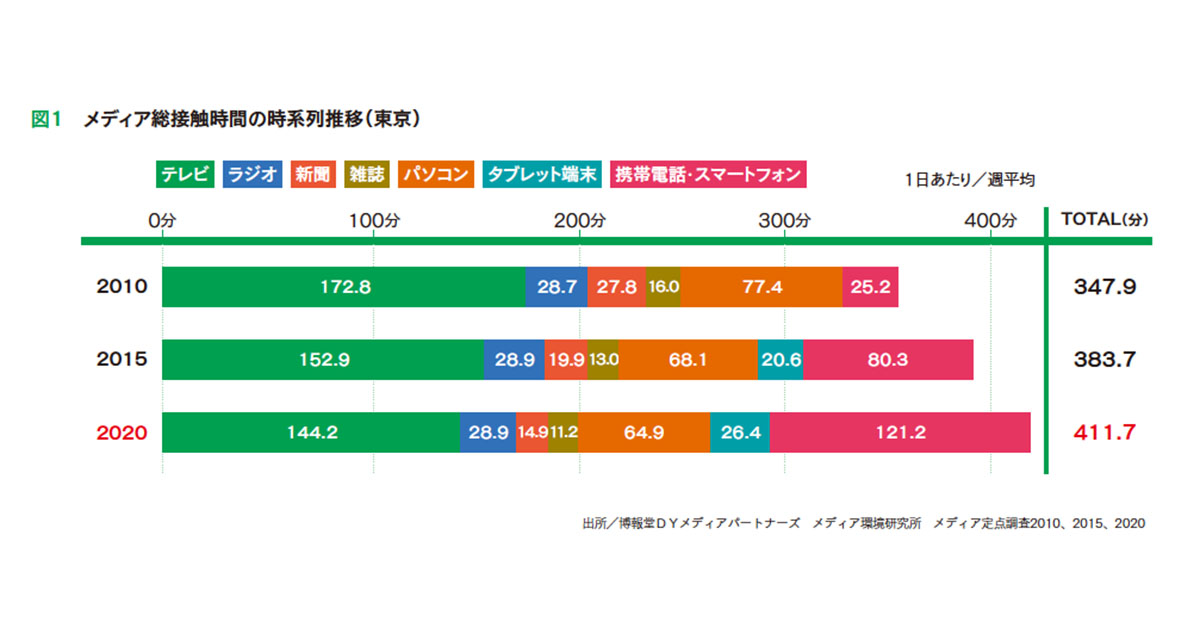

博報堂DYメディアパートナーズのメディア環境研究所が2006年から毎年発表しているメディア定点調査の推移を見ると、生活者のメディア総接触時間(東京)は伸長。1日あたり400分強だ。その内訳は、マス主力からデジタルへのシフトが見てとれ、携帯電話・スマートフォン、タブレット、パソコンを足した接触時間が半数を占める(図1)。

出所/博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所

メディア定点調査2010、2015、2020

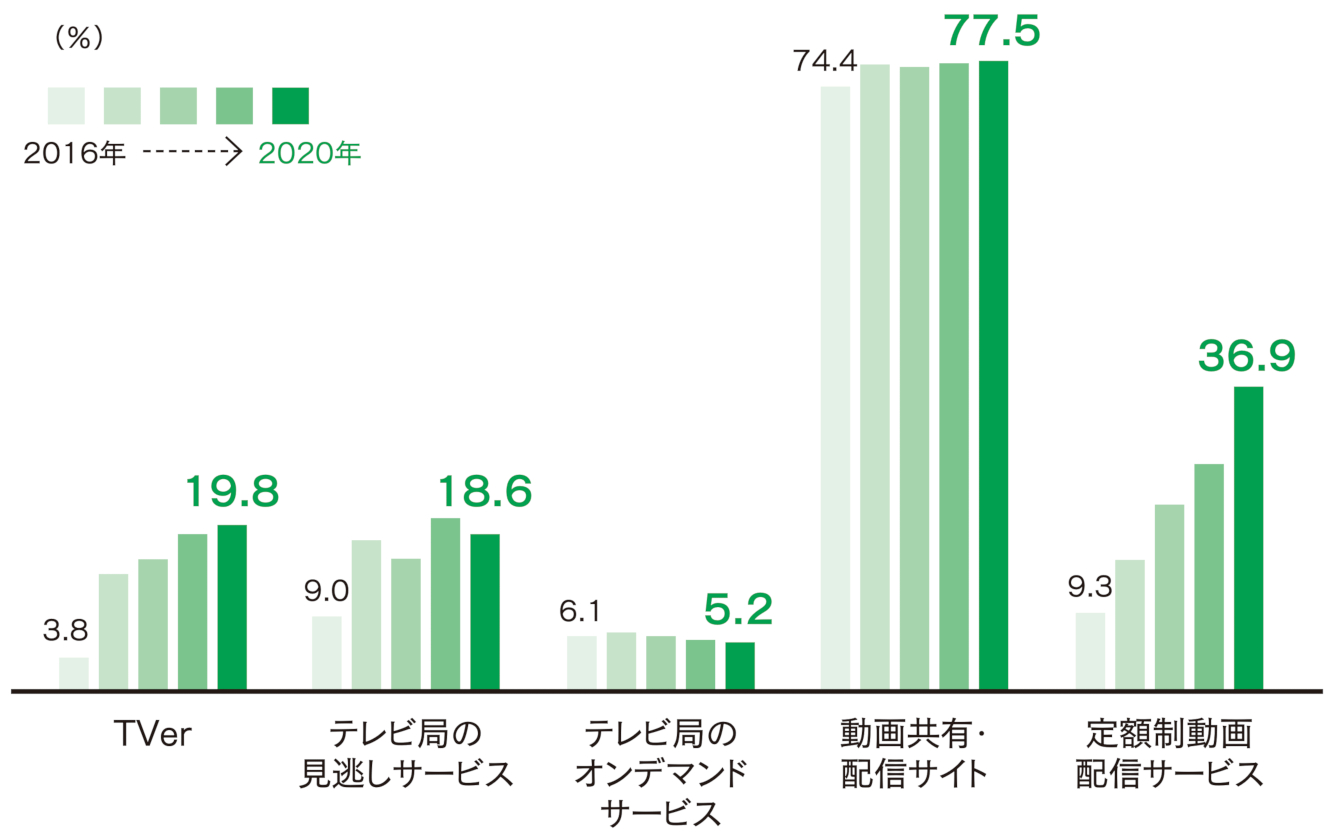

「『テレビを見ている(何を見ているかは問わない)』時間は減少傾向。年代別に見ると、50、60代の接触時間が長いです。一方、テレビ番組、テレビ発のコンテンツは、手軽に接触できるオンライン環境が整いつつあり、リアルタイムの放送だけではない“出あい方”が広がっています」と同研究所の野田絵美氏。具体的にはTVer、テレビ局の見逃しサービス、オンデマンドサービス、動画共有・配信サイト(YouTube他)、定額制動画配信サービス(Amazon Prime video他)といったメディアサービスを通じた接触だ(図2)。

出所/博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 メディア定点調査2016~2020

「伸び率が大きいのは定額制動画配信サービス。2016年から2020年の4年間で4倍になっていて、その背景には『いい時間を過ごせた、と満足できるものを視聴したい』という生活者の意識があります。『間違いなく、期待に応えてくれそうなものを見る』『(放送時間にとらわれず)気になったものを見る、気に入ったら繰り返し見る』という視聴スタイルになってきており、テレビ発のコンテンツにおいても、そうしたタイムパフォーマンスの高いものが今後選ばれていくでしょう」と野田氏。

他メディアとの違いは?

ではテレビ発のコンテンツだからこそ、生活者が期待していることは何なのか。テレビ、携帯・スマホ、新聞、雑誌など各メディアに対するイメージを聞くメディア定点調査(図3)で、首位になった項目を比較してみよう。

出所/博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 メディア定点調査2020

「テレビは、世の中の出来事や人気が分かる、といった“世間の感覚”を知らせてくれるというイメージが持たれています。加えて、分かりやすさ、面白さ、感動といった“気持ち”に作用していることが分かります。気分転換でだらだら見るといった、モードチェンジの役割もあります」。一方で、携帯・スマホは、「情報が早く新しい」「すきま時間に見る」「自分にあった情報」といったイメージが持たれている。

「自分にピッタリな情報が届くスマホに対し、テレビは『あのランキング1位のコンビニスイーツ、今度食べてみたいね』と家族で言い合えるような、作用の広さがあります。テレビ番組で取り上げたキーワードがトレンド入りしたり、店頭で商品がなくなったりするのは...