デジタルの台頭で、テレビ番組の視聴の仕方が多様化している昨今。加えてコロナ下の外出自粛などの影響で、番組の制作体制や扱うテーマも変化しています。そんな中、広報の現場では、露出先としてのテレビ番組の影響力や、テレビ取材への対応について、どのように捉えているのでしょうか。改めて広報担当者にテレビPRに関する声を聞きました。

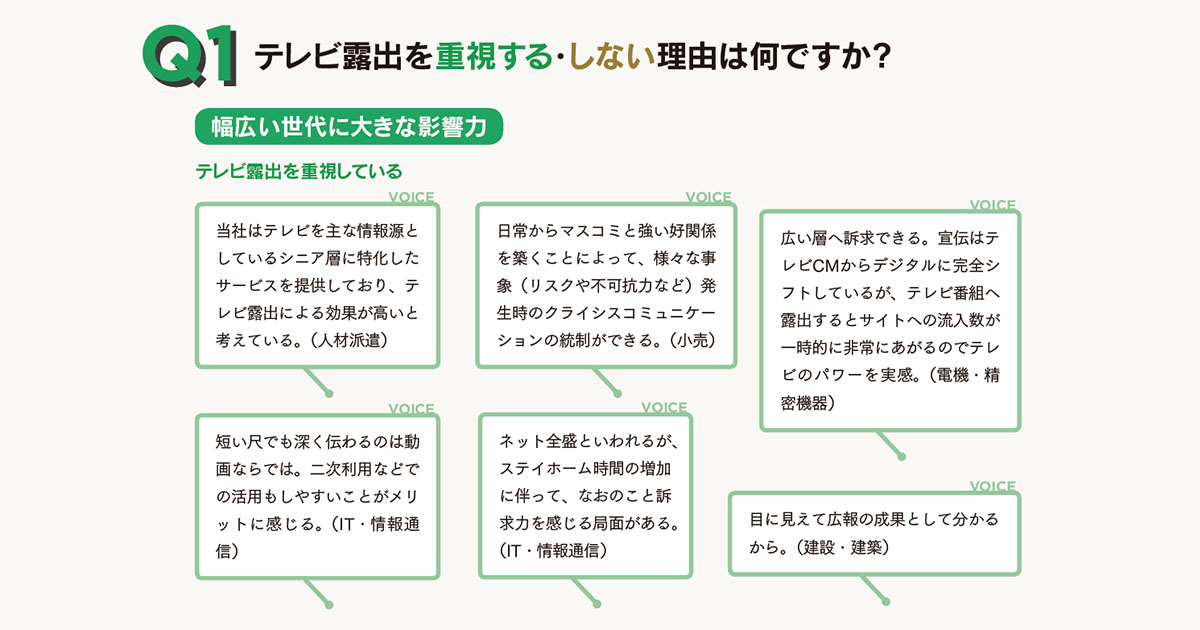

Q1 テレビ露出を重視する・しない理由は何ですか?

幅広い世代に大きな影響力

VOICE

テレビ露出を重視している

当社はテレビを主な情報源としているシニア層に特化したサービスを提供しており、テレビ露出による効果が高いと考えている。(人材派遣)

短い尺でも深く伝わるのは動画ならでは。二次利用などでの活用もしやすいことがメリットに感じる。(IT・情報通信)

日常からマスコミと強い好関係を築くことによって、様々な事象(リスクや不可抗力など)発生時のクライシスコミュニケーションの統制ができる。(小売)

ネット全盛といわれるが、ステイホーム時間の増加に伴って、なおのこと訴求力を感じる局面がある。(IT・情報通信)

広い層へ訴求できる。宣伝はテレビCMからデジタルに完全シフトしているが、テレビ番組へ露出するとサイトへの流入数が一時的に非常にあがるのでテレビのパワーを実感。(電機・精密機器)

目に見えて広報の成果として分かるから。(建設・建築)

テレビ露出を重視していない

幅広く認知されることで、逆に対象顧客以外からの問い合わせ対応などで社内コストがかかる可能性がある。(IT・情報通信)

まだ他媒体での露出も少ないため、テレビ露出まで話が至っていない。(広告・メディア・報道機関)

Q2 テレビ取材の他メディアとの違い・特徴は?

波及効果の高さ

VOICE

サービスサイトに「○○で紹介」と記載すると、サービスそのものの信用力が増す。(その他・サービス)

10年前の60分番組への出演がいまだに話題になることがある。インパクトの大きさを感じる。新聞など他メディアではこうならない。(自動車・機械)