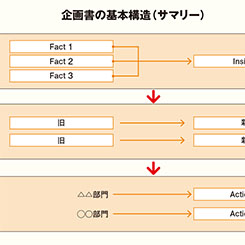

南米で実施したアイデアを、日本市場に適用(アダプテーション)した、「氷のコンツアーボトル体験キャンペーン」。テレビCM(写真上)で高めた「氷のボトルで飲むコカ・コーラ!?」という期待を、実際に鎌倉・由比ケ浜に海の家を設けて、体験できるようにした(写真下)。

「『アメリカ・ザ・ビューティフル』を米国人以外が歌うなんて!しかも英語じゃないだと!?」「英語はイギリスの言語だよ(笑)」「多様性を尊重したいと考えただけだろう。コカ・コーラは、米国が文化的に多様な市場であると共に、自分たちの原点だと分かっているよ」─。

2014年、コカ・コーラ社は、アメリカンフットボール・リーグの優勝決定戦「スーパーボウル」の放送に合わせ、米国の「第二の国歌」といわれる「アメリカ・ザ・ビューティフル」を、英語ほか7つの言語で歌いつなぐテレビCMをオンエアした。YouTubeの公式チャンネルには、1万3000件超のコメントが寄せられ、反感、共感で混沌としている。

「いち視聴者として、こうした勇敢な表現は、クライアントである私たちと、表現を生み出す広告会社の方々とが、『コカ・コーラのブランドとは何か』を、極限まで共有しなければできることではないと思わされました」と話すのは、日本コカ・コーラの大澤央人氏だ。

大澤氏は、米国の大学を卒業後、現地のフィルム制作会社を経て東北新社に入社し、テレビCMの制作業務に携わった経験を持つ。現在は、炭酸カテゴリーの広告戦略と統合マーケティングの主導を、社内外と連携して行っている。制作者側、クライアント側双方の視点を持つ大澤氏に、コカ・コーラでは、どのように広告会社と戦略を共有し、広告制作を行っているのかを聞いた。

─各ブランドの「らしさ」は、どのように規定し、社外と共有しているのですか。

大澤▶ 「BVA」と呼ばれる資料があります。正式には「ブランドビジョン&アーキテクチャー」と言い、シート1枚に、「ブランドビジョン」「ブランドの物性価値・感性価値」「対象の市場」「ターゲット」「アンビション(展望)」という項目があります。ブランドビジョンは、私たちが考えている商品の存在意義であり、そして人々にも同じように受け止めてほしいというもの。

このBVAは、ブリーフィング(オリエンテーション)する際にお伝えしますし、文書としても共有します。先ほどお話ししたCM「America is Beatiful」は、まずBVA の認識がズレていたら生まれないと思います。

─ブリーフ(オリエンシート)を書くときに気をつけていることはありますか。

大澤▶ どうすれば“やる気”の高まるブリーフになるか、です。大切なのは、彼らの仕事は「代行サービス」ではないということ。すべてこちらで決めて、手だけ動かしてもらう、それではやる気は出ませんよね。

一番シンプルなのは、相談することです。例えば当社では、ある国で実施したアイデアを別の国の状況に合わせて翻案することが珍しくありません。こうした「アダプテーション(適応)」の場合は、もう核となるアイデアはあるので、アタマを使わず作るだけ、になる恐れがないとは言えません。

その時は、「このアイデア、どう思います?」と相談する。もちろん、「ちょっと厳しい(成果出ない)んじゃないですか?」と言っていただくのは歓迎します。良いアイデアにはチームのやる気を高める力がありますから、「いいですね、これやりましょう!日本でやるなら例えば、こんなふうにするともっと良くなって…」と、ブレークスルーすることも珍しくありません。

今夏実施した「ICE BOTTLE」のキャンペーンは元々南米で行った…