若い世代を中心に、映像の見られ方や視聴時間が明らかに変わってきている。これは広告に限ったことではなく、ドラマやリアリティショーなどのテレビ番組でも同じである。そこで、ここではコンテンツ企画・制作者である同世代の3人が、いま自分の仕事を通して映像をどう考え、生活者とどのように向き合っているのか、話してもらった。

ネット配信は「友だち」に球を投げる感覚

三浦:北野さんは元テレビ朝日のスポーツ局ディレクター、藤野くんは元フジテレビのドラマプロデューサー。2人とも今はテレビ局を離れて、AbemaTVなどのネット配信に軸足を置いていますけど、地上波とネット配信で「コンテンツのつくり方の違い」は感じていますか?

北野:ネットのほうがどんなユーザーが見ているのかが細かくわかるから、ペルソナの顔がどんどん見えてくる感じがしますね。地上波では「見えない的に球を投げて当てられる人が優れたクリエイター」だとしたら、ネットは「見えている的に当てる」ことができなければ優れているとは言われません。

僕がつくっている格闘技の生中継番組は男性視聴者の割合が約90%、女性視聴者は10%未満。特に地方の男性がよく見てくれていることもわかっているから、会議では「北広島市のコンビニ前で、夜にマイルドヤンキーがスマホを見せ合いながら、この番組面白くね?と言ってくれるような番組」…といったように、客層を極力イメージしながらつくっています。

三浦:それ、逆に難しくないですか?僕ももちろん広告を受け取る人の気持ちを考えてつくっているけれど、企業と自分の理想や信念を世の中にいっぺん投げかけてみるという部分が最近強くなっています。お客さんを見すぎると、どんどんアイデアが小さくなる感覚があって。

デジタルでは未既婚・年齢・年収などが細かくセグメンテーションされているから、その人に当てて企画を考えていくと幅が狭くなり、どんどん面白くなくなる。極端にいえば、お客さんが喜ぶものをそのまんま出せばいいってことになる。猫の映像出してテキスト貼っておけばいいのかと。そこには夢も理想もクリエイティビティもないし、そうすると、データ的にはお客さんが喜ぶはずなのに、結局広告の成果も大化けしないんですよ。

藤野:今の話を聞いて、広告や地上波と、ネット配信は真逆だなと思いました。地上波は基本的に原型の企画は尖っていても、マスに届けるためにエッジが立った部分をまろやかにしていく、引き算の作業がありました。僕もフリーになってから、AbemaTVの企画会議に参加していますが、制作者は今の時代の分散化された欲に対して、それぞれ刺さるものをつくろうとしている。だから、企画がすごく尖っていて面白い。

三浦:なるほど。広告はデジタル的にターゲティングしていくと。クライアントへの説明責任や効果の保証が必要だからアイデアの幅がどんどん狭くなり、面白くなくなりがちだけど、逆にtoCの番組コンテンツだとパーソナルに刺したほうが、より尖ったものをつくりやすくなるのかもしれないね。

北野:そうですね。数字で視聴者像がわかるということは、番組を見てくれる人は自分と同じような価値観を持っている可能性があり、それは言ってみれば「友だち」ですよね。だから決して制限された感じではなくて、価値観の近い友だちがそこにいるから球を投げる感覚です。中学生のときにミスチルのアルバムを買って、道中聞いていると誰かに貸したくなって、そのときに頭に浮かぶ連中っていたでしょう?ネット配信の視聴者はその"頭に浮かぶ"感じがあって、きっとその人たちとは一緒に格闘技を見にいけば、絶対に楽しいはずなんですよ。

リアリティの解像度が求められている

三浦:藤野さんはドラマ、北野さんはリアリティショーをつくってきているけれど、つくりものと、リアリティショーの違いはどういう風に考えていますか?

藤野:フジテレビの月9ドラマ(『恋仲』、『好きな人がいること』)をプロデュースするときに心がけていたのは、ただストーリーをつくるのではなく、"半歩先の憧れ"のライフスタイルを届けることです。でも今はリアリティショーが"半歩先の憧れ"を担っているので、ドラマのチャンスは"一歩先の憧れ=ファンタジー"にあると思ってます。大ヒットした『君の名は』や『天気の子』もファンタジーが入った恋物語だし、韓国の恋愛作品もほぼファンタジー要素が入っています。日本ではファンタジー要素のあるドラマは、まだ地上波や配信プラットフォームではメジャーじゃないので。

北野:僕は自分がつくっているのはリアリティショーでありつつ、ドキュメンタリーでもあると思っています。ある格闘技のレジェンドが弟子を鍛える場面では、鍛える内容にはストーリーがなくて、しかもレジェンドAさんが鍛えたA´くんと、Bさんが鍛えたB´くんはガチの格闘技/試合をして決着をつけます。だから、男の子だったら「目の前のコイツを倒したい」など、どんどん"生身"の感情が溢れてきて、そういう剥き出しの感じのほうがインターネット的な気がしています。

三浦:なるほど。剥き出しでいうと、最近はコンテンツの受け手がどんどん賢くなっていて、CMもドラマもリアリティショーも、その裏側をみんなTwitterで話し合う。そしてその内容がネットニュースになったりする。放送コンテンツに対する不信感が生まれていますよね。

それがCMを難しくしている原因でもあって、じゃあそうなったときに僕たちはどうすればいいかというと、それこそ『天気の子』などは感情のリアリティをめちゃくちゃ丁寧に描いているし、北野さんがやっていることもいかにリアリティを映し出すかですよね。つまり、今のコンテンツには「リアリティの解像度」の高さが必要だという気がしています。

藤野:わかる。その通りだと思います。

三浦:それで僕が最近大事にしていることは、CMや新聞広告をつくるときに、できる限り、その商品のユーザーやファンである有名人を起用するようにしています。例えばCAMPFIREのCMに出演してもらったのんさんは自身がクラウドファンディング経験があるから、サービスに対する理解が深い。こうしたことはCMの表に出ない情報ですが、自然と消費者に伝わっちゃうんですよね。それは裏話や関係者のSNSでっていうだけじゃなくて、ある種の映像の持つオーラとかに出てしまう。

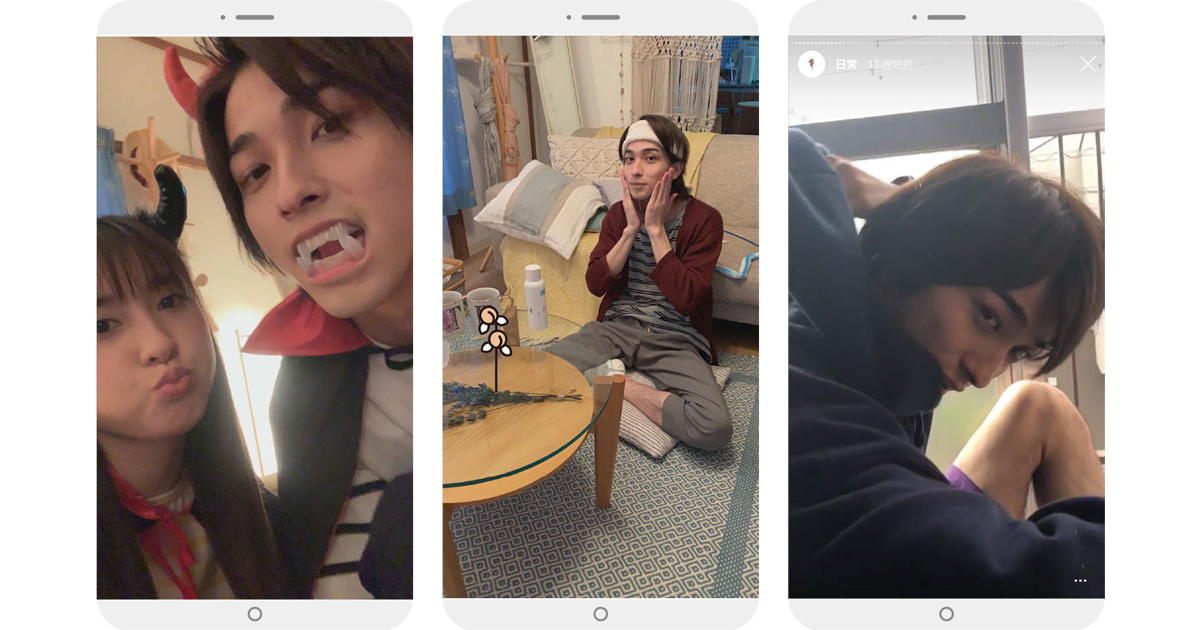

藤野:その通りで、今の時代はSNSで俳優の本来のキャラクターを生活者は知っているから、エンタメでもドラマでも役者さんに無理をさせすぎちゃいけないと思います。普段コミカルな人にシリアスな演技をさせるのではなく、コミカルな人ほどコミカルな役柄にしてあげたほうが説得力がある。

三浦:結局、役者の人生のリアリティに物語や演出が寄り添っていないと強いコンテンツにならないし、ドキュメンタリーでもCMでもドラマでも、お客さんが超賢いから嘘や無理は見抜かれてしまう。その流れで言うと、北野さんが前に「スマホでは、人間の表情が数字を取る時代になった」と話してくれたことが気になっています …