公式アカウント運用のポイント

☑組織内における投稿の承認フローを複雑にしすぎない。

☑SNSだからといって、親しみやすさに振り切らなくてもOK。

☑「いいね」や「シェア」の数に、こだわりすぎない。

運用のポイントはフローの簡略化

森美術館では現在、Facebook、Twitter、Instagram、YouTube、Flickr、TikTok、そしてClubhouseと7つのSNSで公式アカウントを開設しています。

その中でもTwitterアカウントの開設は比較的早く、2009年10月から。森美術館の展示の中心が現代アートということもあり、いまの時代に合った情報発信を積極的にやっていこうという意思があってのことです。

私がSNS担当として着任したのは2015年から。それまでの運用方針を引き継ぎながら、より伝わりやすい投稿内容やクリエイティブ、投稿の時間帯、ヘッダーやプロフィールをしっかりとつくる、といった点を固めていきました。

SNSアカウントは、一度開設したら継続的に運用していくことが求められます。そこで大切なのが、まずは投稿に関する組織内の承認フローを簡略化することです。特にTwitterは即時性が肝。森美術館では、イベントの実況などアクティブな運用のためには、担当者や部門に投稿を一任しています。投稿内容について、事前にチェックする体制があった方がよいとは思いますが、各所の承認が必要となってくると、徐々に現場の士気が下がって、投稿頻度も下がってしまう危険性があるからです。

もうひとつ大きなポイントが、担当者がSNSの運用にどれだけ時間を割けるか。専任で担当をつけている会社は決して多くはないでしょう。しかし、SNS運用は簡単そうに見えて、実は適切な運用には膨大な時間を要します。

戦略を立てて、目標・目的を設定し、スケジュールを組む。見出しやハッシュタグを考えて、投稿時間にも気を配る。さらに動画や画像編集も求められる。そうなると、片手間で運用してもSNSを使ったからこその成果は得られないのではないかと思います。先述の承認フローの簡略化も含め、こうした体制づくりや運用時間の確保が、成否を分けるポイントといえるのではないでしょうか。

企業アカウントの温度感は「戦略的消極性」が鍵

ユーザーとのタッチポイントとなるSNSは、企業のブランド人格に影響を与える重要な役割を果たします。そこで大切なのが、投稿の温度感です。

私が美術館のSNSを担当していて気づいたのは、文化施設や公的機関ほど、その元々のプロモーション方針と、SNS運用の方針がマッチしているということ。もちろん、多くの方に来ていただくことで運営は成り立つのですが、例えばキャンペーンを打って「ぜひ来てください!」ということはイメージ上もやりづらい。そこで、一歩引いて情報を発信する、“戦略的消極性”のようなものが求められるのではないかと思っています。

ひとつは、投稿するテキストについて。元の情報から少しニュアンスを変えたり、キャッチーな見出しを付けるなどの工夫はしながらも、“若者向け”に無理にカジュアルな“話し言葉”にする必要はありません。もちろん、それぞれのSNSならではの空気感や“作法”を守ることは必要ですが、長期的なブランディングを考えると、親しみやすさに完全に振り切るだけではなく、公式から正しい情報を発信していることを、ユーザー認識してもらうことが重要だと考えます。

また温度感という観点では、組織とユーザーの間に立って、客観的に自分の投稿を見ることも大切です。私自身、あまり「中の人」という意識はありません。例えば企画展の担当者が考える「いいネタ」と、第三者がみた「いいネタ」は違うこともある。投稿内容を考える時は、社員としてではなく、客観的な視点を持って取材するようにしています。

スマホ撮影の写真でリアル感を伝える

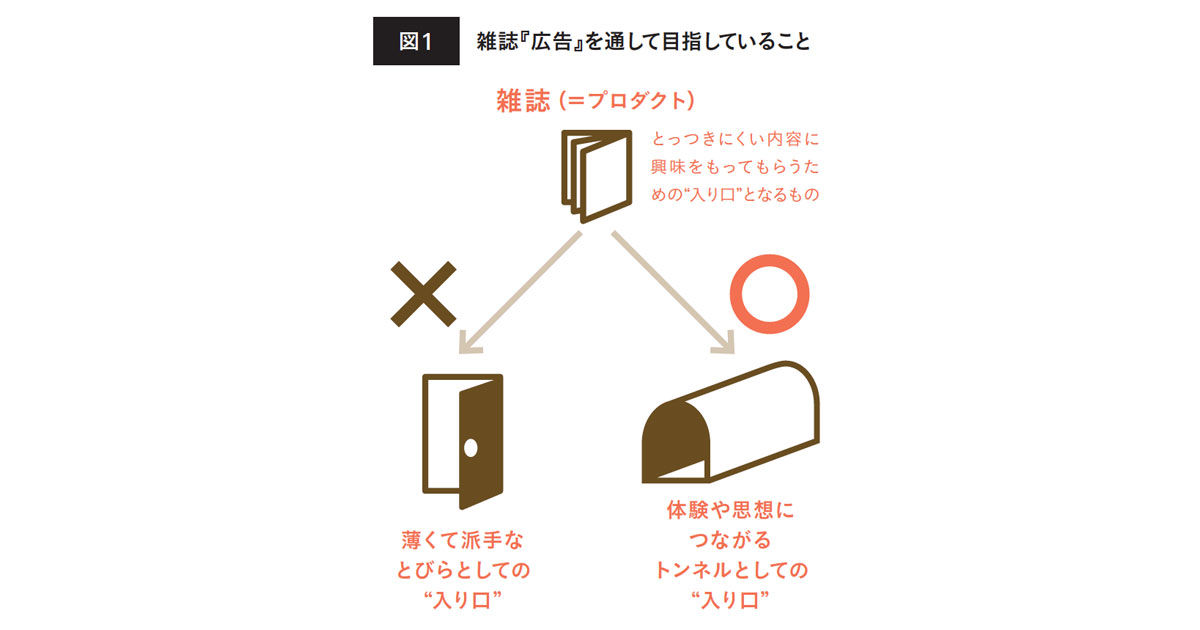

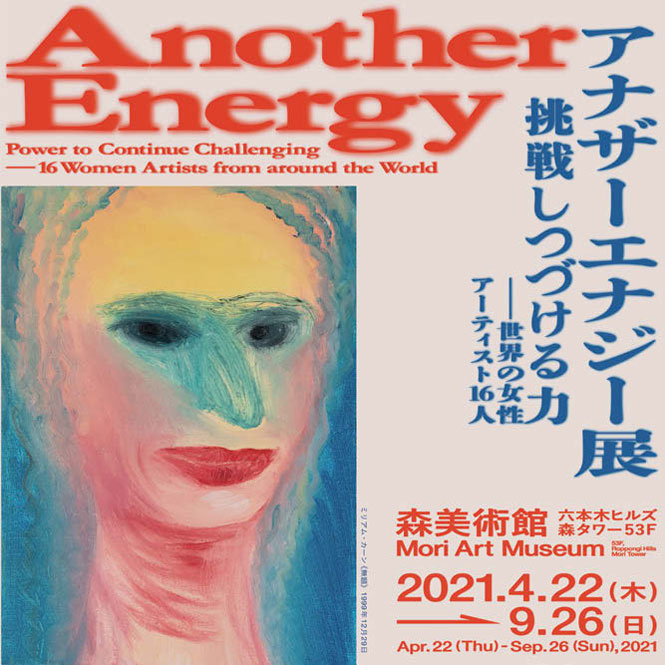

次に、具体的な投稿内容のクリエイティブ面についてです。例えばWeb広告用の告知画像では、メインの作品と展覧会名、会期と場所がわかりやすく表記されています。ただ、通常投稿がそればかりでは、くどい。そこで私が重視しているのが「リアル感」のあるクリエイティブです。

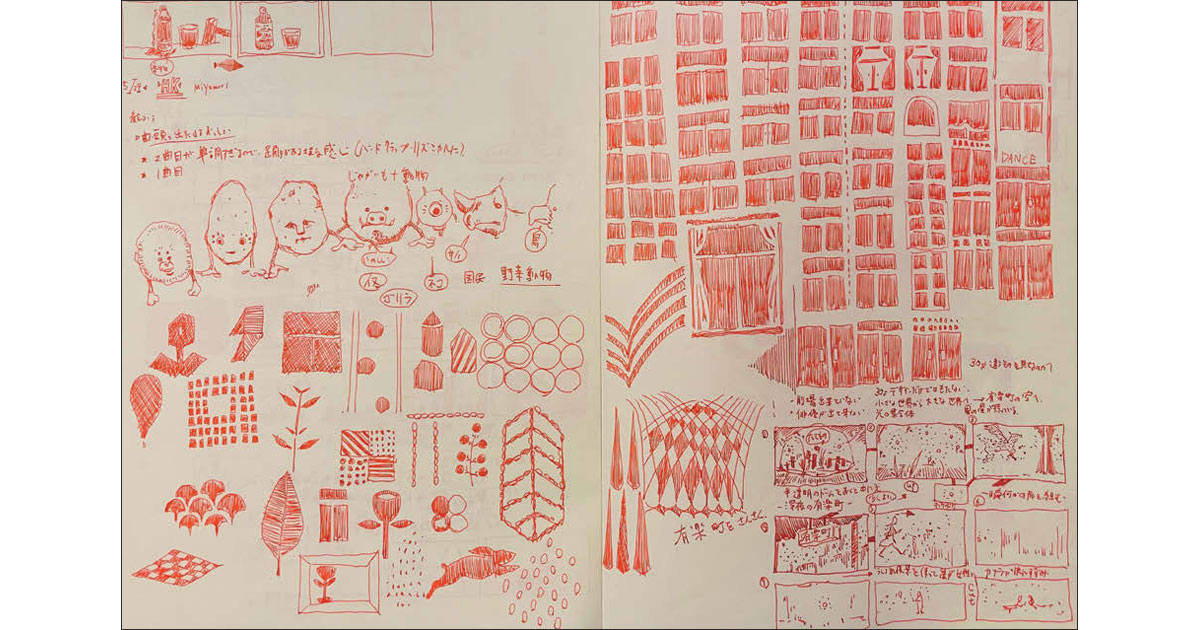

写真を撮影するときは、作品にクローズアップしたカット、逆に奥行きのあるようなカットなど、来館者の目線に立ったもの意識しています。私の場合はスマートフォンで撮影していますが、その画角や歪みのようなものがあった方が、目の前にある感覚が伝わりやすいと考えています【図1】。

【図1】 実際のクリエイティブ例

主にWEB広告で使用するクリエイティブには、①イベント名(展覧会名)、②場所(会場)、③日時(会期)がバイリンガルで記載されているものを使用する。タイムラインでの展覧会の認知を獲得する。

Instagramの投稿では、なるべく空間・奥行きを感じるクリエイティブを選ぶ。TOPの統一感、色合いも意識しながら投稿していく。

「アナザーエナジー展」より

ロビン・ホワイト&ルハ・フィフィタ《大通り沿いで目にしたもの(「コ・エ・ハラ・ハンガトゥヌ:まっすぐな道」シリーズより)》2015−2016年 Courtesy:McLeavy Gallery, Wellington