飲食業界は小規模事業者が多く、フロー型のビジネス構造になっている店舗が多い。しかし、時短営業で入口部分が急激に狭まった今、既存顧客との関係性を重視するストック型経営への転換を余儀なくされている。これまで直面したことがないような大きな経営課題に、飲食店はどう対応すべきなのか。オラクルひと・しくみ研究所の小阪裕司氏が解説した。

Point

01 現在の飲食店苦境の真の原因は「コロナ禍」ではない

02「選別消費」の中から選ばれる店に

03 苦境に立たされても生き残るのは「顧客」からの支えがある店

現在、起きている飲食店苦境 真の原因は「コロナ禍ではない」

今日、多くの飲食店経営者は「コロナ禍で売上が激減した」と言うでしょう。特に営業時間の短縮や酒類提供停止の要請により通常営業ができなくなっている地域では、この状況はまさに不可抗力によるものですが、一方、それゆえに本質が見えにくくなっている面もあります。

現在起きている現象の本質は、「コロナ禍が原因」というより、コロナ禍によって、もともとあった変化の傾向に拍車がかかっている・強化されているということなのです。

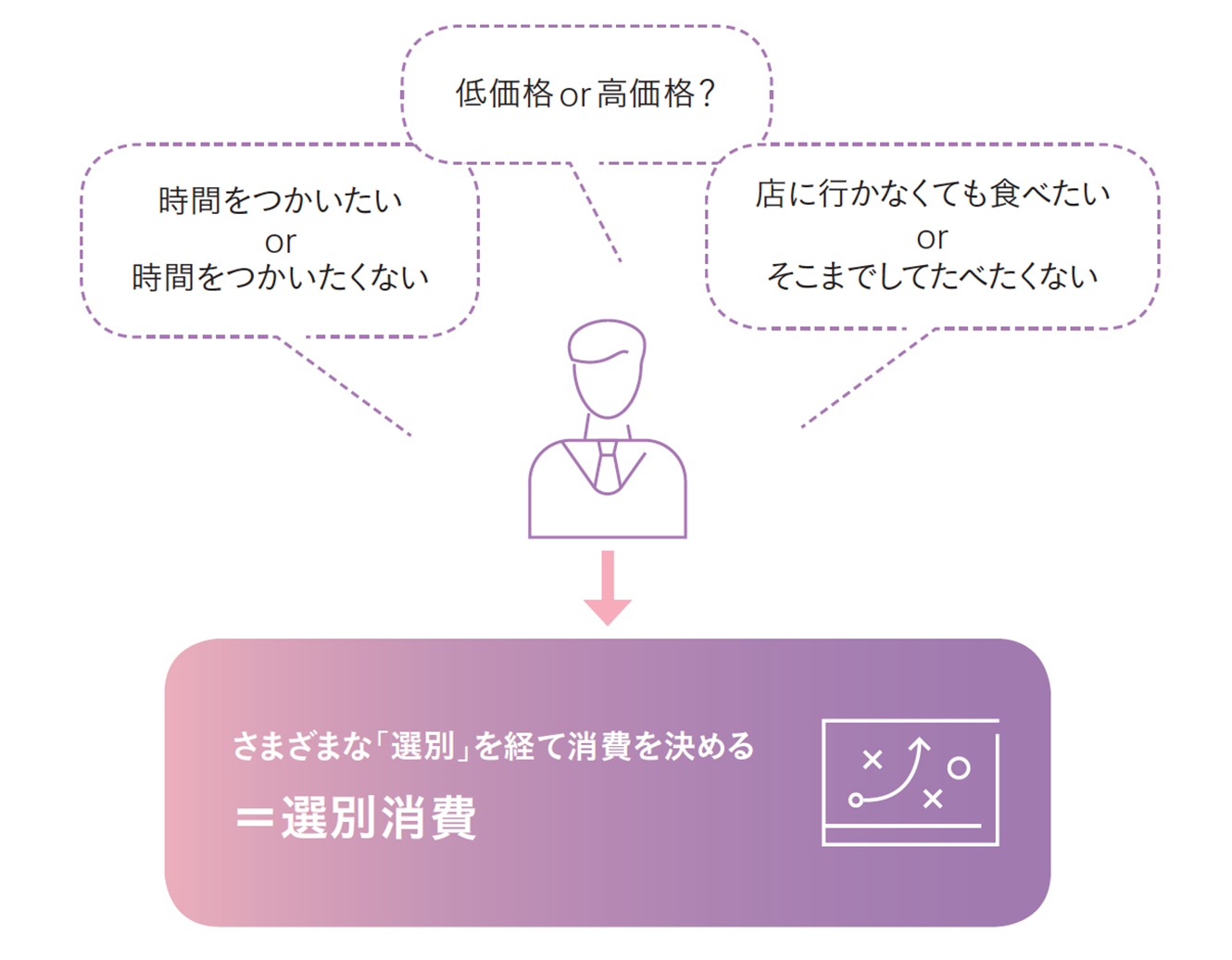

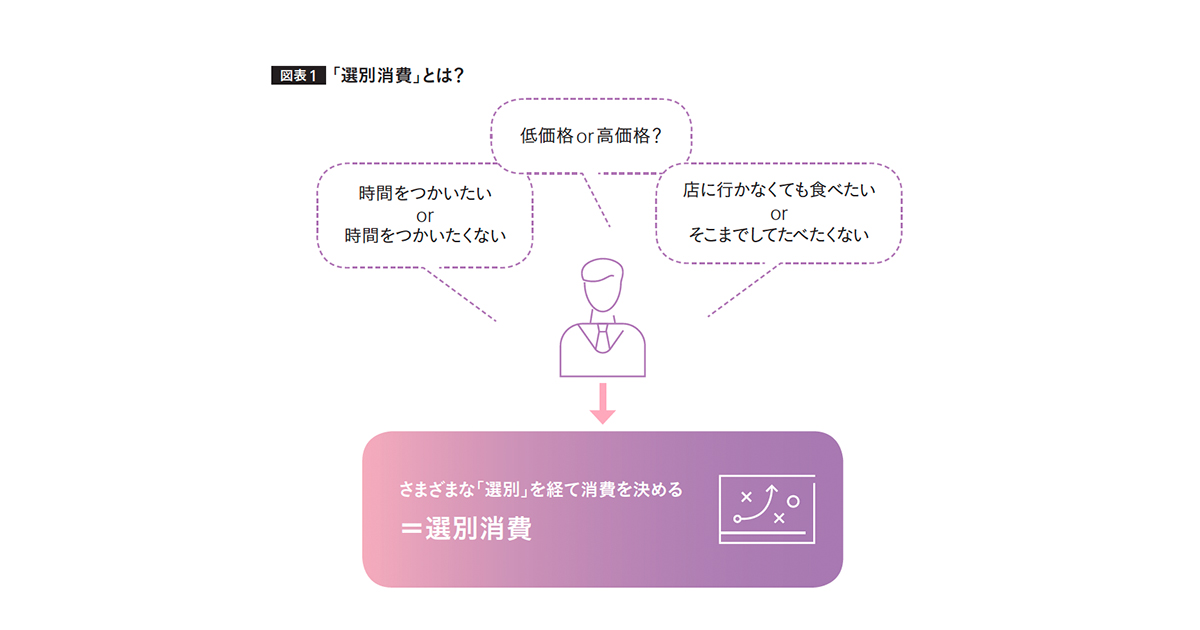

近年消費者は、お金や時間を使うものと使わないものをシビアに選別するようになりました。私はこれを「選別消費」と呼んでいますが、その「選別消費」が進む中でコロナ禍がやって来ました。すると、消費者行動は次のように変化したのです。

今までなんとなく行っていた飲食店があるとしましょう。コロナ禍で会食を控え、仕事帰りに立ち寄らなくなった人々が、「行かなくても別に困らないな」と気づきます。これは飲食店に限ったことではないですが、とにかくコロナ禍で行動が制限された結果、我々はそのことに気づきました。わざわざ行かなくてもいいと気づいてしまった人々は、コロナが収まり、自由に動ける日が来ても、以前のように外食しないでしょう。

一方で「あの店にどうしても行きたい」と思う店があることも確かでしょう。それは「選別消費」の中でもお客さまから選ばれている店です。行けなくなったがゆえに行きたい欲求が高まり「自分の人生にとって、こんなにも大切な店だったのか」と逆に気づくケースです。

こうした選別は、コロナ禍の混乱の中で進行し、コロナが収まるにつれ、この傾向はさらに鮮明化していくでしょう。そういう意味で考えると、コロナ後も飲食業全体は元に戻らないと私は考えています。

そんな中、要請に応えても売上を落とさない、あるいは先の見通しが立っている店があります。そんな店がもつ共通点は消費者に選ばれていて、店の側もそんなお客さまとの強固なつながりをつくっていること。私が長年言い続けている「顧客化」を行っている店です。

「顧客」に支えられてこそ非常時の売上を保つことができる

「顧客化」という言葉を使いましたが、私の定義において「顧客」とは、「関係性があり、リピートし続けてくれるお客さま」のことです。今、自店で食事してくれているからといって、その人々を「顧客」とは呼びません。私はこの「顧客化」を通じて“顧客コミュニティ”を築き、育むことを、飲食店の経営者に推奨しています。

ひとつ、新大阪にあるご夫婦が経営するバーの事例を話しましょう。

長年営まれている店ですが、近年、顧客化の重要性と、これまで何も対策をしてこなかったことから発生する店舗の「脆弱性」に気づき、2019年を顧客化の年として取り組みました。そうしてまず、1年で約500名の「顧客」ができました。同店に来店し、利用してくれているお客さまの中で、先ほどの定義「関係性がある」に該当している人たちです。

もちろん、顧客の側もそれに自覚的で、住所や、自らの個人情報を能動的に店に提供しています。同店ではこのような顧客を「会員」と称し、より積極的に顧客コミュニティを育成していました。

そんな矢先にやってきたのがコロナ。1回目の緊急事態宣言下、通常営業ができない同店は、テイクアウトやおつまみの通販の利用を会員に働きかけました。その結果、さすがに売上は落ちたものの、6%減で抑えられました。その中でも売上を支えたのは「会員」。今も同店は厳しい状況下にありますが、会員に支えられ、店を持続できています。

「顧客」の条件

01 一見客の関係ではなく、密にコミュニケーションをとれていること

02 リピーターであること

03 お客さま側も、店のリピーターであったり、コミュニケーションがあると、自覚していること

⬇︎

「顧客」の条件:顧客側も店側も「関係性」があると認識していること

図表2「顧客」の定義

コロナ禍でも前年比150%の飲食店がやっていること

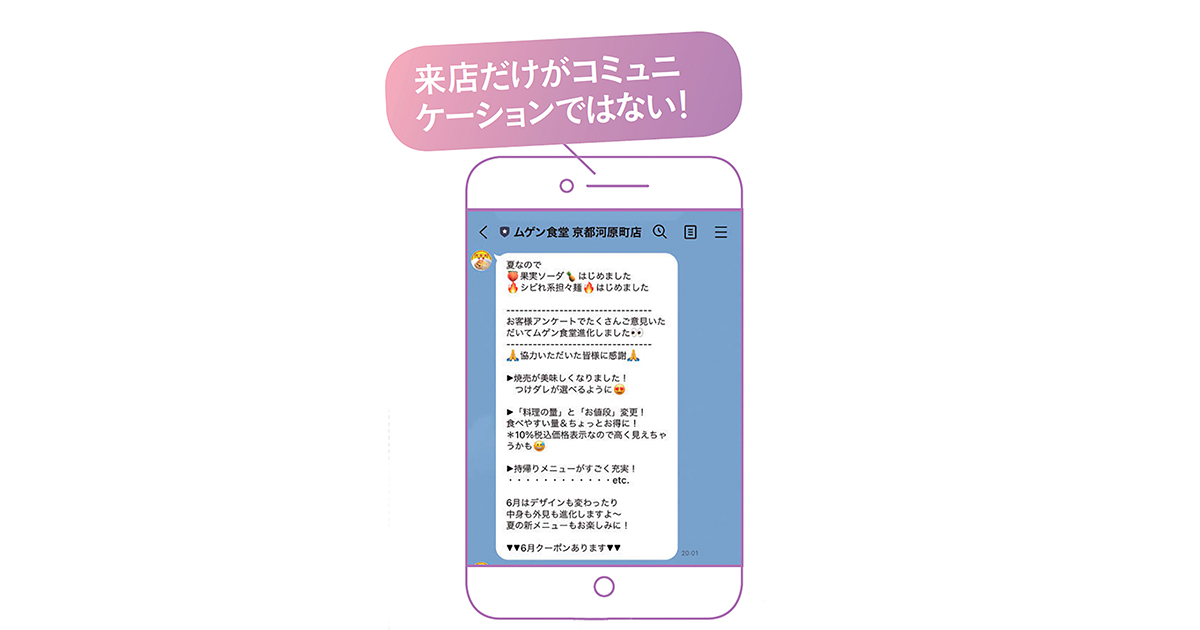

こうした顧客との関係性の構築と維持、顧客コミュニティの育成はどのように行うのでしょうか。最も重要なことはお客さまとの継続的なコミュニケーションです。何かの折にだけ行うのでなく、日常的に取り組むこと。そこに...