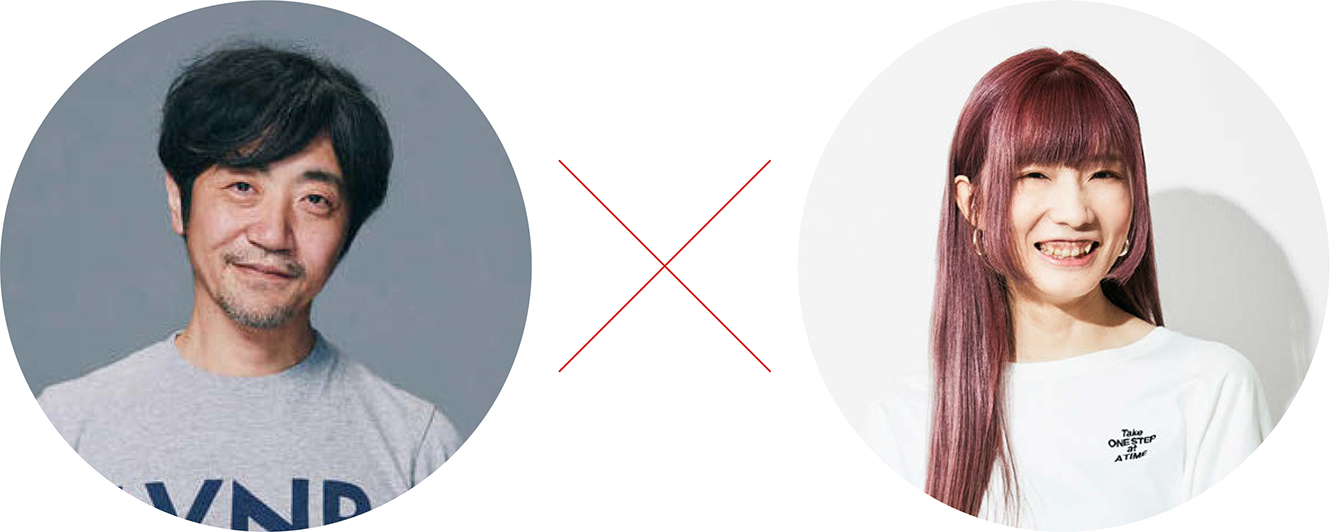

本稿では、「歴代グランプリから分析する受賞する企画の共通項」をテーマにした販促コンペキックオフイベントから、審査員長の嶋浩一郎氏と新たに審査員に加わった市川晴華氏による特別対談の一部をお届けする。

(写真左)

【審査員長】

博報堂 執行役員

博報堂ケトル

クリエイティブディレクター/編集者

嶋 浩一郎氏

(写真右)

【審査員】

CHOCOLATE

プランナー

クリエイティブディレクター

市川晴華氏

販促コンペの重要項目「本当に人が動くかどうか」

嶋:マーケティング上の効果を見込める斬新なアイデアを審査・表彰する「販促コンペ」。今年でもう15回目を迎えました。毎年言っていますが、販促コンペはアイデアとアイデアのぶつかり合い。広告会社、制作会社、メディア、事業会社、PR会社、デジタルエージェンシー、さらには学生など。様々なバックグラウンドの人たちがそれぞれの強みを持つ中、アイデアで戦う「アイデアの異種格闘技」です。類似のコンペは他になく、まさに日本最高峰の賞だと思います。

市川:私も販促コンペが大好きで、過去にも何度も挑戦しました。今回審査員として参加できることをうれしく思います。毎年公式サイトにアップされる受賞作品を見て「たった10枚の企画書内でこんなにも幅のある企画が出せるのか」と、日々の仕事の参考にもしています。

そこで、長年審査員長をされている嶋さんに販促コンペの評価の軸についてお伺いしたいのですが、どのような点が重要になるのでしょうか。

嶋:「リアリティ」「クリエイティビティ」「フィジビリティ」の3つをあげています。中でも最重要視しているのが「リアリティ」です。販促コンペで一番大事にしている評価の軸は「本当に人が動くか」。人はこういう心理状態になったら動くだろうなというところが突き詰められているか、つまりインサイトの推察力が重要です。

2番目のポイントが「クリエイティビティ」。なるほどその手があったかという鮮やかな手を見せてほしいですね。最後が「フィジビリティ」。アイデアだけぶっとんでいても実現性がないとだめです。薬機法、景表法上などのチェックはもちろん、実現する場合のオペレーションの設計がうまくできているかも見ています。例えば、ファストフード店に関するアイデアでも、店舗スタッフの人の負担や作業効率を考えられていないと駄目、といった具合です。審査員の中には事業会社の人もいるので、そうした視点でのチェックも欠かしません。

市川:「フィジビリティ」の観点で言うと、昔はできなかったことがテクノロジーの進化で可能になるなど、多様性が生まれていそうですね。

嶋:課題解決のためのツール、テクノロジーを知っているということの強みはあります。でも実はトラディショナルな手法が課題を解決したりすることもある。そこにクリエイティブジャンプがあることも。そうした多様性が販促コンペの...