前項まで多くの事例を見てきたが、自社で取り組むにはどうしたらよいのだろうか。「買ってくれない人=未顧客」に買ってもらうには、商品やサービスを取り巻く環境の見直し(再解釈)が有効な場合がある。コレクシアの芹澤連氏が、「ブランドの再解釈」の基礎を解説する。

優れたマーケティング理論や実践の背景には、常に再解釈の考え方が垣間見えます。例えばセオドア・レビットの『マーケティング近視眼』は、製品志向から顧客志向への転換を促した古典の一つで、当時の鉄道会社や映画産業を例に、製品や産業区分で事業を不当に狭く定義することのリスクを説いています(Levitt,1960)。

また、アル・ライズとジャック・トラウトは、企業の成長において重要なのは商品の新しさや物理的な差異ではなく、消費者が商品をどのように認識するか(i.e.パーセプション)であると考え、既存の認識やイメージに介入しブランドにとって望ましい形に再構築すべきという観点から『ポジショニング戦略』という概念を導入しました(Ries & Trout, 2001)。

近年では、元USJの森岡毅氏の事例がよく知られていますね。USJを「映画だけのテーマパーク」から、小さな子供がいる世帯を含めた幅広い層に受け入れられる「エンターテインメントのセレクトショップ」に再構築したケースが有名です(森岡・今西、2016)。

このように、マーケティングでは様々なレイヤーで再解釈・再構築が取り入れられています。特に、「買ってくれない人=未顧客」を新規獲得するためには大変有効な考え方です。

無関心の人に買ってもらうには?

いきなりですが、興味がない人に買ってもらうにはどうしたらいいと思いますか?そうお聞きすると、よく「買わない理由(購買の障害やペイン、不満点)を見つけてそれを解消すべきだ」、もしくは「買う理由を提案すべきだ」と言われる方が多い印象です。一見合理的な考え方に思えますが、果たして本当に有効なのでしょうか。

まず未顧客は、「ブランドAはこうだから買う、それに対してブランドBはこうだから買わない」という理由があるほど関心がありません。確かに、理由があって買わないという人も中にはいますが、基本的に未顧客というのは“無関心層”です。無関心とは「何か理由があって関心がない」のではなく、「ただ興味がない、思いつきもしない」のです。未顧客に「なぜ買わないのか」と聞けばそれらしい原因をいくつも挙げてくれますが、実際はそれが理由ではなく、単に購買時にブランドを想起しないだけの人がほとんどです。

また、「買わない理由」をつぶすというより「買うべき理由」を提案すべきだと言う方もいます。しかし、買うべき理由を説得することで購買行動が起こるのは、すでにブランドを想起できる既存顧客やカテゴリーヘビーユーザーだけです。マーケティングに限らず、無関心な人に理由を聞いてもらい、納得したうえで行動してもらうというのは、そもそも困難なのです。

では、どのようにアプローチすればよいのか。ひとことで言えば「とにかく想起される総回数を増やすこと」に尽きます。差別化する、買う理由を作るように、未顧客を説得して変えようとするのではなく、単に思いつく、そういえば、と想起されるシーンやオケージョンを増やすということです。こうした考え方をカテゴリーエントリーポイント(CEP)と言います(Romaniuk & Sharp,2022)。

例えば「スポーツドリンク」というカテゴリーはどんな時、どんなシーンで利用しますか。スポーツ時以外にも熱が出てしんどい時、クライアントワーク前、熱中症を予防したいときなどが挙げられます。このような、日常生活の中でカテゴリー需要が発生し、購買の選択肢を考え出すきっかけとなる記憶や思考がCEPです。最近の研究によると、シェアの大きいブランドと小さいブランドの差は「結びついているCEPの数の違い」だと言われています。

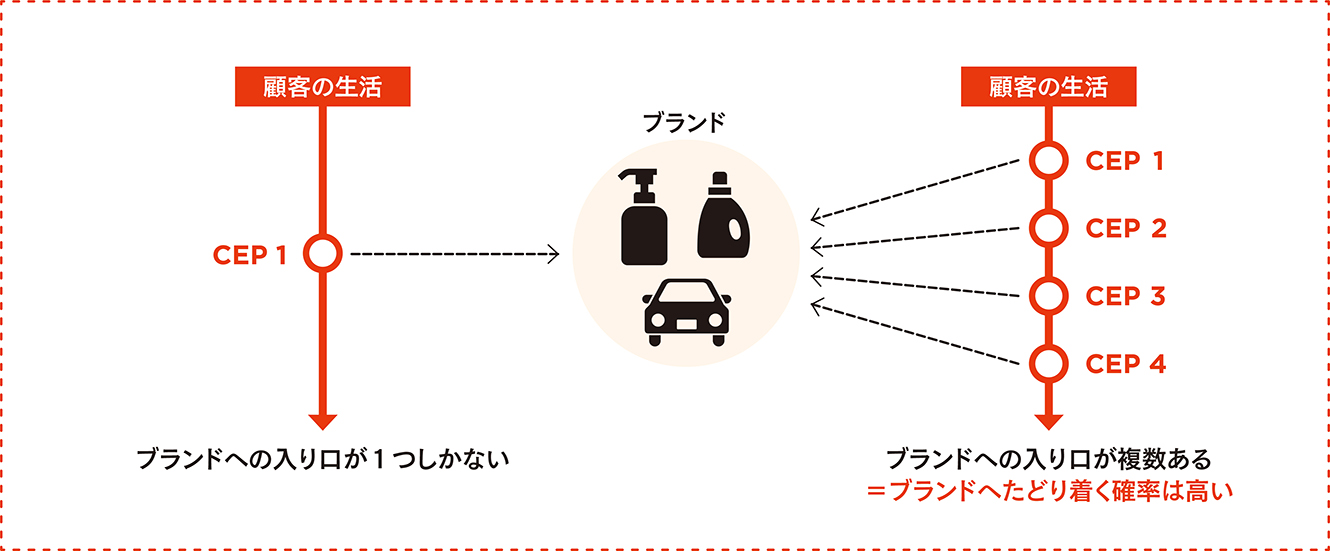

シェアの大きなブランドになるほど多くの“入り口”があるため、様々なシーンやタイミングで想起され選ばれる確率が高くなり、それが浸透率の高さに反映されていくわけです(図1)。

出典:『“未”顧客理解』

CEPの文脈次第で、何が想起の“手がかり”になるかは変わります。筆者なら、風邪をひいて熱が出たときは「親に看病してもらった風景」が手がかりになってポカリスエットが想起されますし、スポーツ時は「部活の思い出」が手がかりになってアクエリアスが想起されます。言い換えると、利用文脈と強くリンクしているブランドほど、その状況で想起される確率が高まるということです。ここで、「文脈に合わせたブランドの再解釈」が重要な役割を果たします。

ブランドの機能や特徴は、そのままでは利用文脈とリンクするとは限りません。従って、利用文脈における消費者にとっての価値に言い換えたうえで、コミュニケーションに取り入れる必要があります。

ブランドイメージやパーセプションは一社独占できない

ブランドの再解釈にはいくつかレイヤーがあるのですが、ここからはCEPの文脈に合わせた「メッセージの作り方」をお伝えしたいと思います。ポイントになるのは、企業の合理を消費者の合理に“翻訳”することです。ここはよく勘違いされている箇所なので、背景から説明します。まず、ブランドを取り巻くイメージやパーセプションには、大きく「ブランドが主語のもの」と「消費者の利用文脈が主語のもの」の2種類があります。

例えば、安心感がある、品質が高い、使いやすい、コスパが高い、自分向きの、ユニークな、他とは異なる、フレンドリーな、環境に優しい─これらは「ブランドが主語」のパーセプションです。近年の研究では、こうしたパーセプションの強化を目指しても、実は大きなインパクトは得られないと言われています。なぜなら、これらは諸々のマーケティング活動ではなく、単にブランドの浸透率と連動して上下するからです(Romaniuk et al., 2012)。

例えば、ある銀行が「手数料が安い」というイメージで差別化するための広告に力を入れても、その銀行だけ突出して「手数料が安い」と認識されることはないということです(Dawes, 2011)。

特定のイメージ形成に力を入れようが入れまいが、シェアが大きければ全てのイメージが高くなり、シェアが小さければ低いままです。従って、顧客の少ないブランドが、最初から特定のポジションを独占して成長するというパスは現実的には厳しいのです。むしろ様々な文脈で利用された結果、シェアが増え、振り返ると特定のポジションに収まっているように見える、という解釈の方が現実に近いと思います。

ですからブランドの特徴や機能をそのまま伝えるのではなく、「利用文脈が主語のパーセプション」に再解釈し、色々なオケージョンでの想起を積み重ねていく必要があるわけです。

再解釈=「ブランドの特徴」×「利用文脈の報酬」

初めて再解釈に取り組む場合、次のようなステップで進めることをお勧めします。

❶ CEPで習慣となっている行動を見つける

❷ その行動の報酬を見つける

❸ 行動の報酬とブランドの特徴を掛け算して、価値提案をつくる

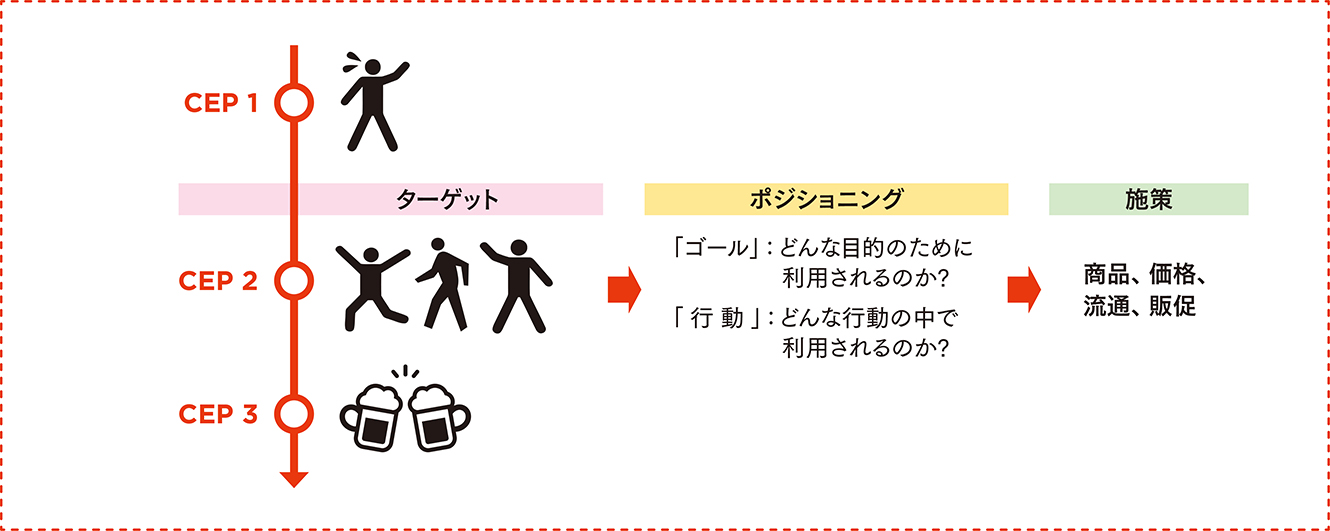

ある行動の結果が自分にとって好ましいものであれば、その結果をもたらす行動は増えます。つまり習慣になっていきます。このような、行動を強化する好ましい結果のことを認知心理学で「報酬」と呼びます。未顧客に対して有効なコミュニケーションを開発するには、習慣の起点となっている報酬を見つけ出し、ブランドと結びつけることがポイントになります。報酬はカテゴリーの利用行動に直接影響を及ぼす記憶であるため、想起の手がかりになりやすいからです(図2)。

出典:『“未”顧客理解』

ちょっとやってみましょう。ある台所用洗剤があります。この商品の“売り”は、「水回りから壁面まで全部まとめてスプレーできること」です。企業側からするとスプレー機構や成分に相当なリソースを投入しているため、そこを前面に押し出したいと考えるのは当然です。しかしそれは企業側の事由ですから、そのまま伝えるのではなく、利用文脈における価値になるように再解釈して伝えた方が効果的です。

未顧客にインタビューを行うと、「朝、特にまだ家族が起きていない早朝に台所を掃除することが習慣」という主婦の方がいらっしゃいました。この習慣を掘り下げていくと、台所というのは料理を作る作業場所でもあり、仕事や子育ての合間に気持ちを整え、モチベーションを保つ場所でもあることが分かりました。ですから「台所がきれいだと、近くを通った時や、買い物から帰って視界に入った時にうれしくなる」そうです。

つまり、朝に台所をきれいにするという行動は単に家事の一つというだけでなく、新しい1日を始めるリセットボタンであり、仕事や家事に忙殺されることを見越して“自分だけの休憩所” を整える行動でもあるわけです。これが「早朝に台所を掃除する」という行動の報酬です。

これに「全部まとめてスプレーできる」というブランドの特徴を掛け算して、顧客価値をメッセージにします。すると、例えば「台所周りはこれ一本で簡単リセット。朝スプレーするだけで行くたびにうれしくなるキッチンに」という価値提案が考えられます。機能だけでなく、利用文脈が主題になっていることが分かると思います。これをコミュニケーションアイデアとして、次のような認識変化を狙います。

認識変化前:台所 =「臭いや汚れが目立ちゲンナリする所、なるべく見たくない場所」

認識変化後:台所 =「行くたびにうれしくなる所、気持ちに余裕を保つ休憩所」

最後に1つ注意点があります。未顧客は「育成して買わせる」ということはできません。できるような口ぶりの有識者もいますが、パーチェスファネルのように、段階的に育てロイヤル顧客として囲い込むという考え方にはエビデンスがありません。想起や選択はメンタルアベイラビリティ(購買時に想起される確率)で大勢が決まりますから、「未顧客へのパーセプション形成=CEPを広げる、手数を稼ぐ手段」と考えた方がよいと思います。

つまり目指すべきゴールは、一部の顧客に強いパーセプションが確立されている状態ではなく、顧客/未顧客を含むなるべく多くの消費者に薄いパーセプションが広がっている状態だということです(Dawes, 2011)。

参考文献

▶Dawes, J. (2011) Predictable patterns in buyer behaviour and brand metrics: Implications for brand managers. In Uncles, M. D. (Ed.), Perspectives on Brand Management (chap. 6).Tilde University Press.

▶Levitt, T. (1960). Marketing myopia. Harvard Business Review, 38(4), 45-56.

▶森岡毅・今西聖貴(2016)『確率思考の戦略論:USJでも実証された数学マーケティングの力』KADOKAWA。

▶Ries, A., & Trout, J. (2001). Positioning: The battle for your mind. McGraw-Hill Companies.

▶Romaniuk, J., Bogomolova, S., & Dall'Olmo Riley, F. (2012). Brand image and brand usage: Is a forty-year-old empirical generalization still useful?.Journal of Advertising Research, 52(2),243-251.

▶Romaniuk, J., & Sharp, B. (2022). How brands grow part 2: Including emerging markets,services, durables, B2B and luxury brands (Rev. ed.). Oxford University Press.

▶芹澤連(2022)『“未” 顧客理解:なぜ「買ってくれる人=顧客」しか見ないのか?』日経BP。

コレクシア

CMO

シニアマーケティング

サイエンティスト

芹澤 連氏

アナリスト、プランナーを経て現職。FMCGを中心に大手事業会社向けの戦略立案、施策構築に従事。日本マーケティング学会員。著書に『“未”顧客理解(日経BP)』『顧客体験マーケティング(インプレス)』。