注目度が高まっている電子ギフト、ソーシャルギフトの分野。特にソーシャルギフトでは海外において送り方や、対象者、扱い商品などでさまざまな工夫がなされており、業種の幅も広いように感じる。ここでは、ECサイトのコンサルティングなども手掛ける、エンパワーショップ 西澤氏に海外で特徴的なサービスを行っている事例を紹介してもらいつつ、参考にすべき点、取り入れるべき点などについて聞いた。

ソーシャルギフトがO2O マーケティングにもたらす変化

ウェブサービス上での潜在顧客とのコミュニケーションから、いかに実店舗などのオフラインへの集客・誘導を図ることができるのか。 これはO2Oマーケティングの乗り越えなければならないテーマの一つだ。読者の中にも、ウェブサイト上でのキャンペーンや活動が、実際の売り上げにどのような形でどの程度貢献しているのかが分からず、取り組みが継続しないケースや、感覚を頼りに施策を行ってしまうことも多いのではないだろうか。そうした中、ソーシャルギフトは企業にとってO2Oの突破口にもなり、施策のROIをしっかりモニタリングできる一石二鳥のサービスとなる可能性を秘めている。

改めて説明すると、ソーシャルギフトとは、たとえ相手の住所が分からなくても、フェイスブックやツイッター、LINE、メール経由で贈り物ができるCtoCサービスのこと。ここ1、2年で日本でもじわじわと広まりつつある。海外では、日本に先駆けて2011年後半頃からソーシャルギフトサービスが立ち上がり、今やすっかり定着してきている。

ソーシャルギフトは贈り方によって以下の三つのパターンに分けられる。

⒈オンラインで完結するギフト

⒉贈り物を店頭で受け取るいわゆるO2Oギフト

⒊直接贈り物を配送するもの

ここから先は、上記三つの代表例を海外の事例から簡単に紹介していく。

オンラインギフト

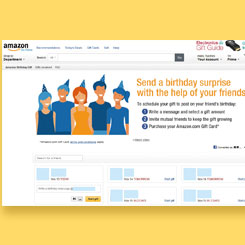

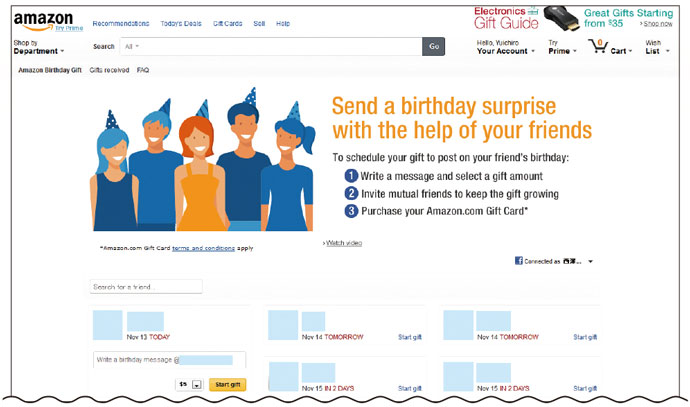

Amazon Birthday Gift

フェイスブックの友だちで誕生日が近い人が並び、1$、5$、10$、25$から金額を選べる。皆で金額を出し合って、その分の金額をAmazonギフトカードにして贈ることができるので、クラウドファンディング的な要素を持つ。

「Amazon Birthday Gift(アマゾンバースデイギフト)」は、フェイスブックと連動し、友人にプレゼントのカンパを募り、集まった総額をAmazonギフトカードでプレゼントするソーシャルギフト。プレゼントをカンパで募る部分はクラウドファンディングの要素も併せ持っており、それも人気の要因となっている。

贈り物はAmazonギフトカードなのでオンラインで利用する形となる。「Facebook Gifts」でもプレゼントされたものの8割が電子マネー系のオンラインギフトであったということからも、この形は海外でのソーシャルギフトの主流を占めており、ユーザーにとって一番贈りやすい手軽な方法と言える。