デジタル領域で仕事をするために、アートディレクターが知っておかなければいけないこと、理解しておかなければいけないことは何か。IA(情報設計)/UXデザインなどに詳しいUXディレクターの森田雄さんに解説してもらった。

同一の表現ではなく同質の表現を提供すると考える

皆さんは、プリントメディアにおけるアートディレクションと、PCやスマホなどのデジタル端末やサイネージなど、いわゆるオンスクリーンメディアにおけるアートディレクション、この両者の違いを何だと思っているでしょうか。

プリントメディアは静的なイメージで、オンスクリーンメディアは動的であるということでしょうか。確かにその通りです。PCでもスマホでも、アニメーションやインタラクションを含む表現が求められることは間違いありません。しかし、オンスクリーンメディアとして認識すべき最大の特徴はそこではないのです。

プリントメディアは、物理的にひとつの表現をすべての閲覧者に提供するもので、その観点で静的であると言えます。一方オンスクリーンメディアは、時間や空間、環境や状況、あるいは閲覧者1人ひとりに対して異なる表現を提供しうるものです。これは大きな特徴であると同時に、従来型のあらゆるメディアでは実現できない驚異的な長所ですが、極論的にはすべての閲覧者に対して全く同一のものを提供することができないということでもあります。

見栄えは保証されないが情報は保証される

プリントメディアでは、ポスターなりパッケージなり、閲覧者が手に取ったものや目視したものそれ自体が提供された表現であり、情報です。オンスクリーンメディアではどうでしょう。私たちは、ブラウザなどを通じて「http」で始まるURLの文字列で示された所在地にアクセスし、提供された情報を閲覧しています。このURLという仕組みは、インターネット空間上では一意のものですが、実データとして必ずしも一意のものではありません。

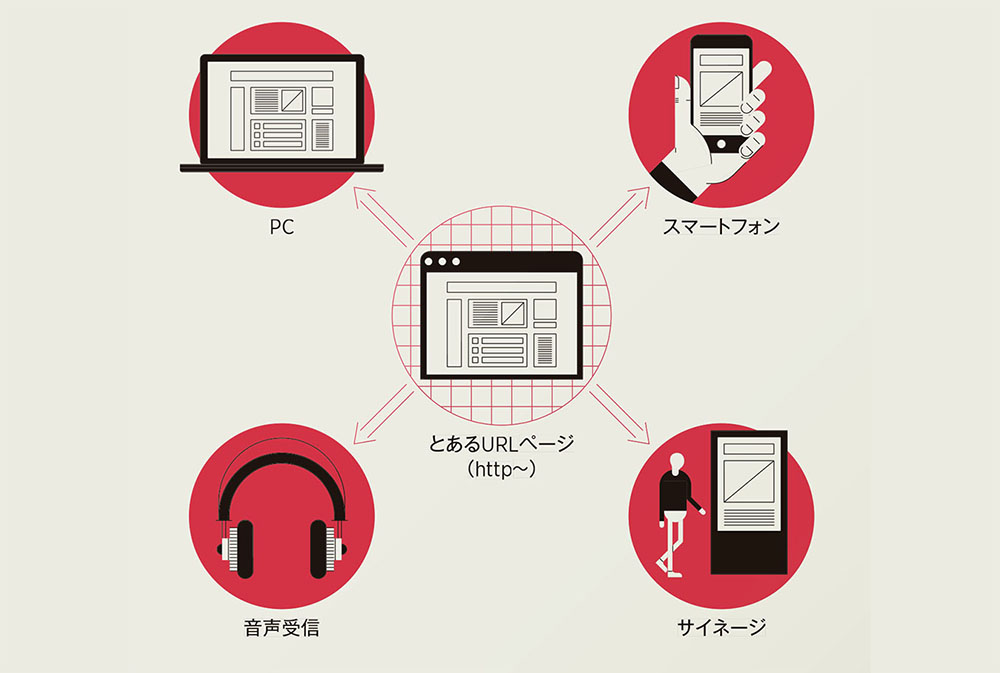

一意のURLに対して、PCで見にきた閲覧者にはAというデータ、スマホで見にきた閲覧者にはBというデータ、サイネージにはCというデータというように異なる表示をすることができるのです。また、スマホではBというデータだとしても、さまざまな画角や輝度のスマホが存在しますから、実際に見える表現はスマホでの閲覧者ごとに違ってきます(図1)。

さらに、受け渡される情報が視覚的な情報を伴わず、音声のみで受信されることもありえます。従来は視覚障がい者が専用ブラウザを使用し、閲覧内容を音声に変換することが多かったのですが、現在では読み上げアプリなどのおかげで、一般の閲覧者も聴覚のみでオンスクリーンの情報を得やすい環境が整っています。

こうしたオンスクリーンメディアにおける表現や情報といったデータの集積物の特徴からわかることは、プリントメディアでは視覚表現を伴った情報の提供が約束されているのに対して、オンスクリーンメディアでは情報それ自体のみの提供が約束されているということです。

すなわち、オンスクリーンメディア時代のアートディレクションとは、情報そのものを届ける、あるいはその届けるプロセス自体を監修し、体験可能なコミュニケーションとして昇華させることだと言えます。

同質の伝達結果を得られるよう体験をデザインする

そのためには、「UI(ユーザーインターフェース)/UX(ユーザーエクスペリエンス)」がもたらす体験を適切にデザインしなければなりません。

UIに着目した場合の体験とは、IA(情報アーキテクチャ)の妥当性とインタラクションの面白さということになります。提供される情報構造とコンテクストが適切なら、閲覧者は迷いなく内容を把握できます。もちろん、そこには文章やコピーのよさや写真やグラフィックの品質も求められます。

また、プリントメディアと違い、特定の箇所をクリック(タップ)したり、スクロールさせて見える領域を変えたりというインタラクション表現によって、情報の伝達力を高めることができるでしょう。

しかし前述した通り、オンスクリーンメディアでは情報提供者の意図通りに閲覧者が情報に接触してくれるわけではありません。家で見る人も通勤途中に見る人もいれば、大きな画面も小さな画面もあるでしょう。あらゆる環境や状況に対して適切な表現で情報を伝達するには、実務的には同質の情報を多様な表現でデザインし、複数の成果物を作成しなければなりません。

それでは同質の情報とはどのようなものか?それは閲覧者の状況や環境に応じて …