Webサイトのデザインにおいて重要なのは、「健全なプロジェクトマネジメント」だとイム・ジョンホさんは言う。その言葉の意味するところとは。

mount イム・ジョンホ

mount inc. 代表取締役。アートディレクター/クリエイティブディレクター。1977年韓国 釜山生まれ。2000年よりピジネスアーキテクツ入社。2004年独立、フリーランスを経て、2008年に梅津岳城と共にmount inc. 設立。

プロジェクト全体を見通す視点が大事

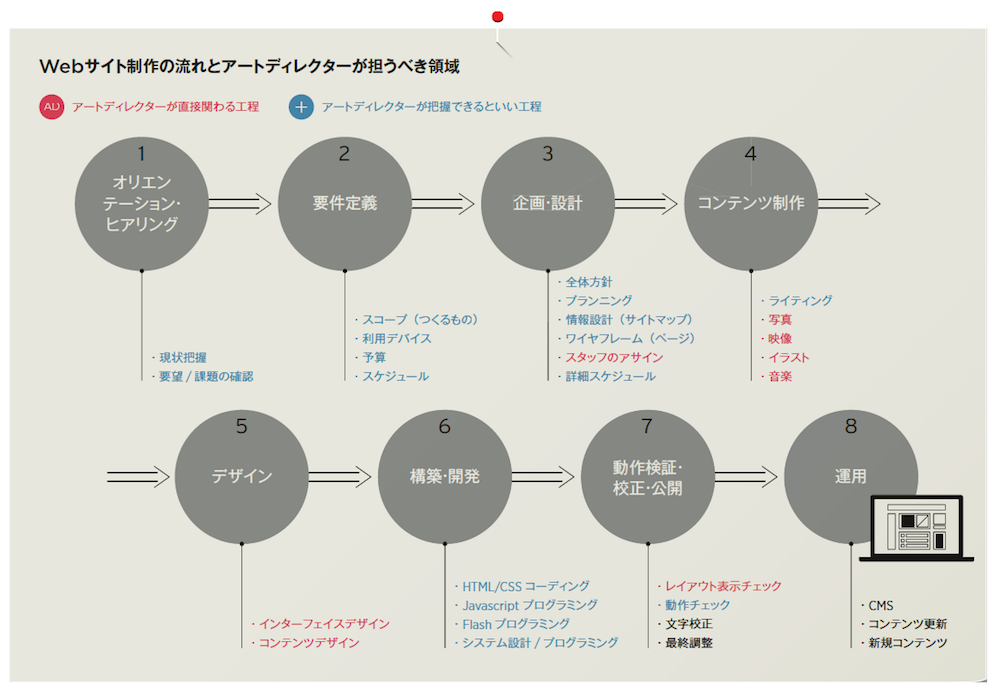

Webサイトの制作過程は「デザイン」というよりも、「プロジェクト」という言葉を使った方が実際に近いと感じます。Webサイト制作にはたくさんの人が関わります。だから段階を踏んだ進め方が重要であり、各ステップがあって次のステップが生きてくるという構造になっているからです(図)。

その中で、アートディレクターが関わる最小限の領域は、写真、映像、イラストなどコンテンツの中身となる部分とインターフェイスを合わせた見え方のコントロールだと思います。ただ、Webサイト以外の仕事もそうですが、どこまで自分の領域以外のことを理解しているか、先々を見通せているかで仕事の質、そしてアウトプットの質は大きく変わります。

僕のバックグラウンドについて少し話をすると、最初の会社ではHTMLコーダーからスタートしました。その次にプロジェクトマネージャー、そして情報設計を経験し、アートディレクターに、というキャリアを歩んできました。その後フリーランス時代にした映像プロダクションとの仕事では、映像制作の過程を間近で見ることができました。こうして現場で一通りの工程を知り、経験を積み重ねてきたことで、プロジェクトの全体像や流れを見通せるようになったんです。

今ではオリエンやヒアリングの段階で、先の工程まである程度イメージできるようになりました。クライアントの狙いに合い、かつ見え方のインパクトもある仕様は何か。そのためにどんなスタッフが必要なのか。スケジュールと予算には見合っているか。そういったことです。

自分で直接手を動かさない工程であっても、把握してわかっていれば、スケジュールや上がりを予測できるし、必要な手を打てます。予算を度外視したものでは実現できませんが、どうしても実現したい企画なら、そのためのお金をつくり出すところから発想したっていい。「よい過程でつくられるものは、よい結果を生む」んです。

自分ができないことを知りできる人をアサインしよう

僕のアートディレクターとしてのキャリアは「こんなに自分はできないんだ」と知るところからスタートしました。その頃、会社には隣に中村勇吾さん、後ろには阿部洋介さんがいて、彼らができることを僕はできないというコンプレックスを抱えていて、何とかできるようになろうと日々もがいていました。でも、ある時点で僕は「できない」と割り切ることにしたんです。つまり、自分にできること、できないことを ...