熱狂的ファンが発する無償の愛が持つ熱量からマーケティングは何が学べるのか?推し活や応援消費における心理からインターネットやソーシャルメディアを中心としたマーケティングについてまで研究を行う、東京都立大学の水越康介教授に話を聞いた。

「推し活」を加速させる「市場原理」と「デジタル技術」

かつて、“熱狂的なファン”とは、特定の人物・職業やブランドに対する存在であることが多かった。しかし現在では、“推す”対象となる存在は広範囲にわたり、それに伴う多様な消費活動は社会現象と言われるまでに広がっている。

こうした社会現象が生まれた背景について、インターネットやソーシャルメディアにおけるマーケティング研究を専門とする東京都立大学の水越康介教授は、「“推し活による消費”がここまで広がった背景には2つの理由があると考えています。

ひとつは、『市場原理のもとで物事を解決しよう』という考え方が一般にまで浸透してきて、当たり前の感覚になったこと。“寄付”のような形ではなく“消費”という形で推し活が行われるケースが多いのは、この流れを受けてのことだと考えられます。そしてもうひとつの理由が、デジタル技術の発達です」と解説する。

この20年余の間にインターネット環境は急速に発展し、そこで花開いたスマホ文化がSNS全盛の時代を拓いた。さらに最近では、メタバースなどバーチャル空間でのコミュニケーションが発達し続けている。これらの進化が「応援消費」を後押ししていると水越氏は話す。

「以前から“ファン”や“追っかけ”と呼ばれる人たちはいましたが、昨今の推し活は少し様子が異なります。それは“距離感”の違いです。かつてのアイドルは手の届かない存在とされてきましたが、この10年ほどでSNSを通じて私生活を垣間見せてくれるようになりました。この点はとても大きな変化だと思いますね」。

また、Twitterのハッシュタグでファン同士が気軽につながり、共通の推しについて盛り上がることもできるようになった。それでは推し活における熱量の高まり、その背景には、どのような心理があるのか。

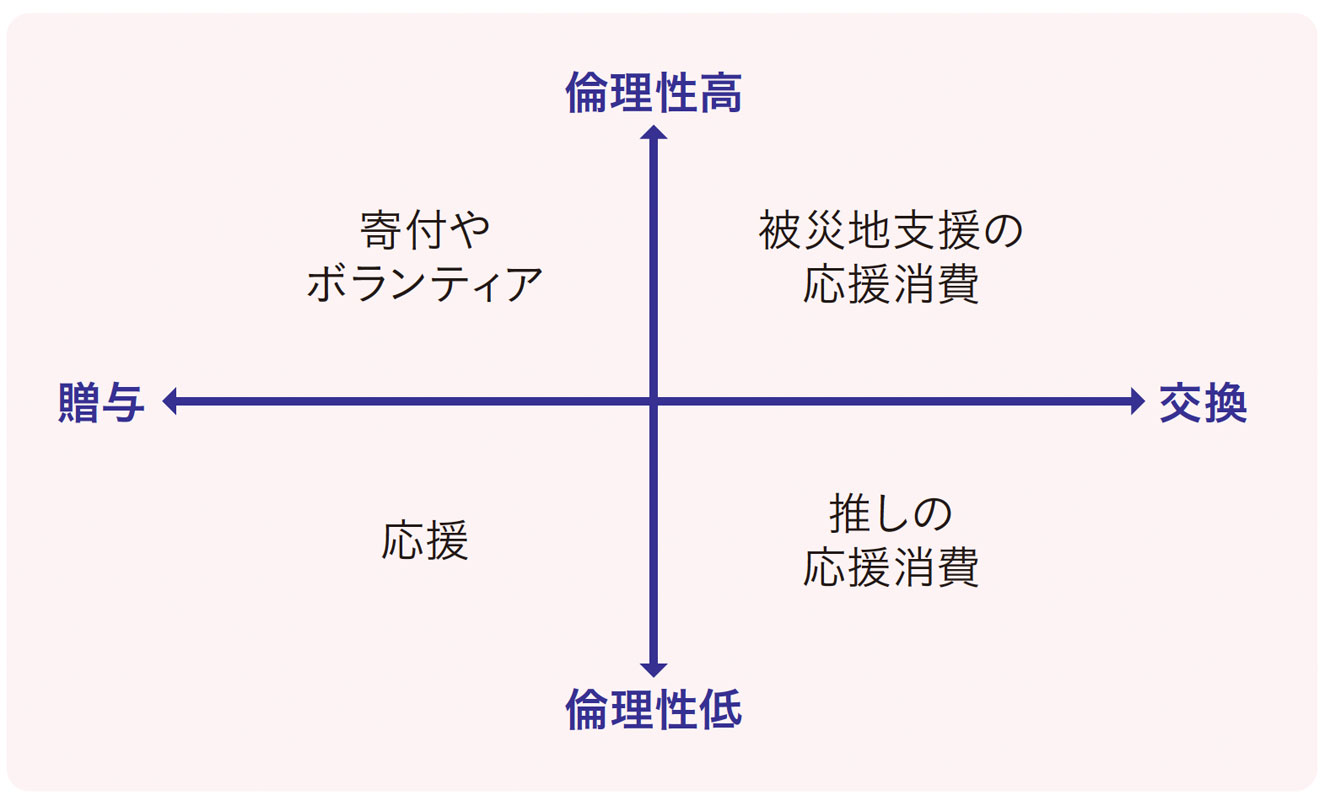

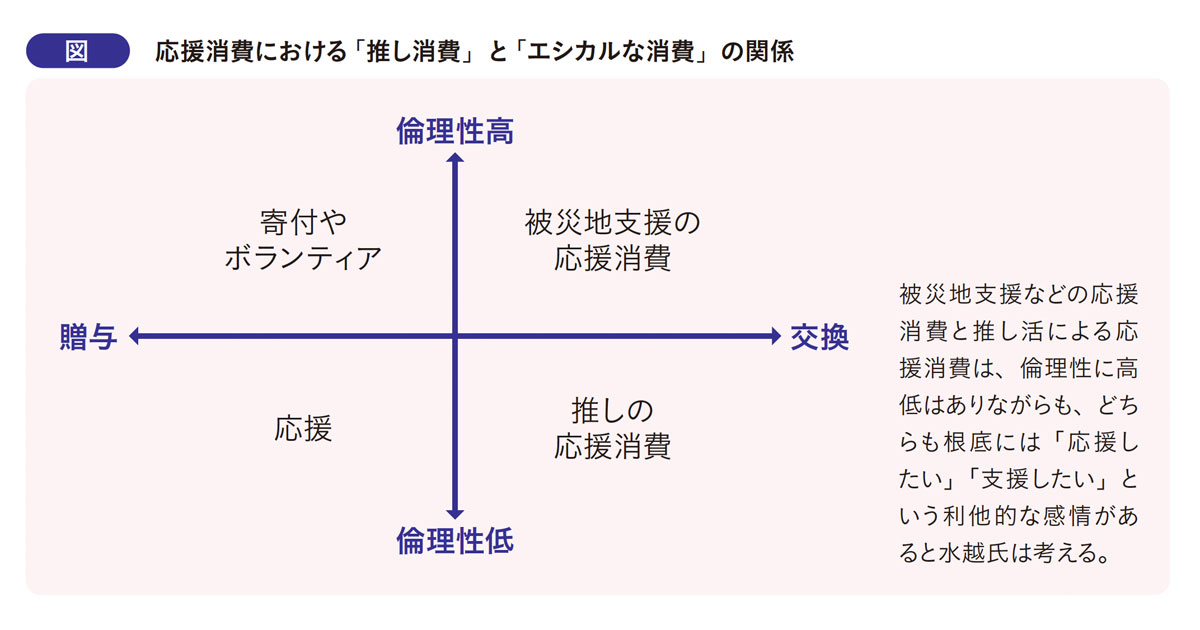

「現在の推し活の背景にある“好き”という感情には、誰かを応援したい、何かを支援したい、という人間なら誰しもが持っている気持ちがあります。この利他性にあたる部分が表に出ると、被災地支援における“応援消費”のように“エシカルさ”や“倫理的”な傾向を感じさせる消費行動になります。推し活はこのようなエシカルな応援消費と比較するとカジュアルな形ではありますが、これらはまったく異なるものではなく、根底には同じ感情があるのではないでしょうか」【図】。