ファンによる推し活は、作品を鑑賞したりグッズを収集したりといった受動的なものから、実際に自身で何かを生み出す能動的なものまで、様々な広がりを見せている。このような推し活が社会に与える影響について、東京都市大学の岡部大介教授が解説する。

“推し活”に見られる能動的に自走するカルチャー

私の研究では、ファンカルチャーのフィールドワークとして大学の研究室の所属学生にお願いし、彼ら彼女らの日常に参与させてもらうことがあります。すると、愛好する対象のCDやグッズを他者よりも多く所有したり、知識をたくさん専有することに価値を見出したりする「馴染みのある光景」のなかに、それらとは質が異なるように思われる「コンヴィヴィアル(共愉的)な活動」が含まれていると気づくことがあります。

例えば、『進撃の巨人』のキャラクターのコスプレを愉しむ大学生は、100円均一ショップやホームセンターにおいて、いかに費用を抑えながら質の高い兵装(「立体機動装置」)を製作するかをアマチュアながら自律的に探究し、そこで得た知識や情報を惜しみなくSNSで共有しています。

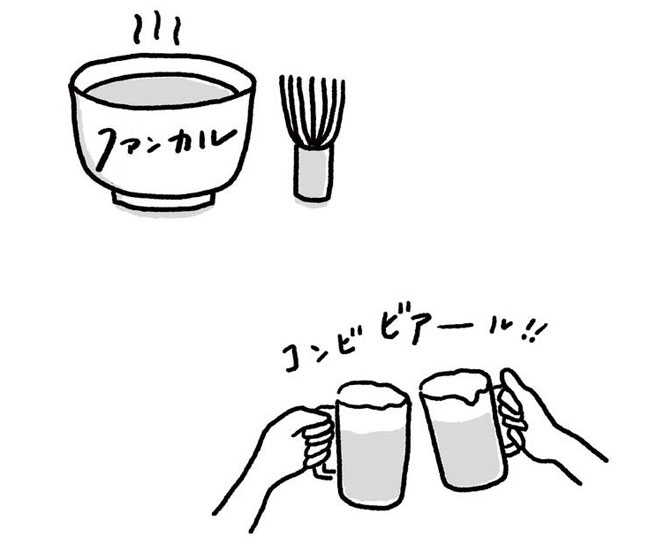

また、特定のアニメや若手俳優の熱心なファンがカラオケボックスに集まり、「推し」のライブのブルーレイディスクを再生しながら声援を送る「上映会」が丁寧に企画されている様子も目にしました。

このような、能動的に「節度ある愉しみ」を生成していく巧みな活動には、なにか今日的な知見が埋め込まれているように思われます。

米国のメディア研究を中心に能動的に自走するファンカルチャーが着目され始めたのは、1980年代から1990年代だと言えます。その当時から、蒐集や消費にまみれて快楽を得る「利己的な存在」としてのみ、ファンを記述していては、なにか重要な点をとらえ損ねるであろうことが指摘されていました。

メディア研究者のヘンリー・ジェンキンズは、ドラマやアニメの作品(テクスト)をリミックスしたり二次創作したりして再編するファンを「テクスト密猟者」と言い表します。ファンは産業社会がもたらすコンテンツをありがたく消費しながらも、それらを無抵抗に受容する存在ではありません。こうしてコンテンツ提供者も、生産者/消費者という境界をファンとの間に置くのではなく、「意味の生産者」としてのファンをコンテンツビジネスの「なか」に据える発想が生まれました。

イラスト:カナイガ

“ギブ”することに歓びを抱く ファンによるギフトエコノミー

同人誌をつくって頒布したり、コスプレを通してキャラクターへの愛情を表現したり、凝った上映会を企画したりする「意味の生産者」としての...