テレビCMからソーシャルメディアの投稿まで、消費者との接点が格段に増えたことで、おのずと広告・コンテンツ制作が必要とされる場面も、そのバラエティが広がっています。担当者自らに制作スキルが求められるもの、外部のパートナーのディレクション力が求められるものがありますが、本特集では双方を織り交ぜながら、特にアウトプットの完成度を高める実践的ノウハウ・考え方を解説していきます。

インターナルコミュニケーションの基本

「働き方改革」が叫ばれる中、企業の制度だけでなく、社内におけるコミュニケーションも日々変化しています。こうした状況の中で注目度が高まっているのが社員に向けたコミュニケーション「インターナルコミュニケーション」です。インターナルコミュニケーションが注目を高めている背景や、社内イベント企画のポイントや、コミュニケーションツールの活用法などを解説します。

- 社内報は読んでもらえないものと考え、自社の社員や働き方にあった配信方法を模索すべし。

- メッセージを発信する前には、綿密なインプットを心がけるべし。

- 発信した後には、効果測定を怠らないこと。

インターナルコミュニケーションのここがポイント!

働き方の多様化で求められる企業の強い求心力

当社は従業員向けのコミュニケーション「インターナルコミュニケーション」を専門とする企業ですが、年々相談も増え、その領域も幅広くなっています。まずはインターナルコミュニケーションが注目されている理由を項目ごとに見ていきましょう。

●不祥事対応

不祥事対応には2つのタイプがあります。問題が起きる前に社内で啓蒙を促すリスクコミュニケーションと、不祥事が起きたあとのクライシスコミュニケーションです。不祥事が起きたあとの企業で顕著に見られる現象が、社員の離脱。企業は説明責任を果たすために社外に向けては広く広報するのですが、社内向けは二の次になってしまいがちです。結果、社員の帰属意識が薄れてしまう。こうした状況を回避するため、社外への対応とは別にコミュニケーションを図る必要があります。

●雇用形態の多様化

現在は働き方も多様になり、アルバイトや派遣社員が重要な役割を担う企業も増えました。働き方が異なるにも関わらず、同じような協力を要請しなければなりません。そのため、派遣社員やアルバイトへのコミュニケーションを重視する企業が増えています。

●ブランディング

事業や商品・サービスを通じて形成される企業ブランドですが、果たしてその発生源となる企業の社員がブランドを体現できているかを課題に感じる声を多く耳にします。働く人そのものがブランドの体現者であることをしっかりと理解し、企業が表現したいブランドを実現してもらうため、インナーブランディングを重要視する企業が増えています。

●グローバル

海外では企業と働き手の間に意識の違いがあることが前提になっているため、そのギャップを埋めようとしっかりビジョンや理念を伝えようとします。そのため、グローバル経営を進める際に、価値観の異なる世界中の人と働くことを考え、コミュニケーションを見直す企業が増えています。日本独自の特殊な組織構造や文化があることを理解してコミュニケーションを行わないと、グローバルでは通用しないことが多い。そうした点を考慮し、コミュニケーションを計画する必要があります。

●アライメント

企業の戦略が高度化する中、各部門が緻密に連携することが求められています。企業の方向性に沿わず、各部や担当者がバラバラに動くと、訴求ポイントなどが合わず、投資対効果が下がってしまうほか、ブランドの構築も難しくなります。常に企業の方針や他部署の動きを把握する必要があるため、流れや部署ごとの関係構築を手助けする意味でもインターナルコミュニケーションの重要度が上がっています。

デジタル化の時代に紙の社内報が注目される理由

次に、社内広報で扱われるコミュニケーションツールに関してお話しします。

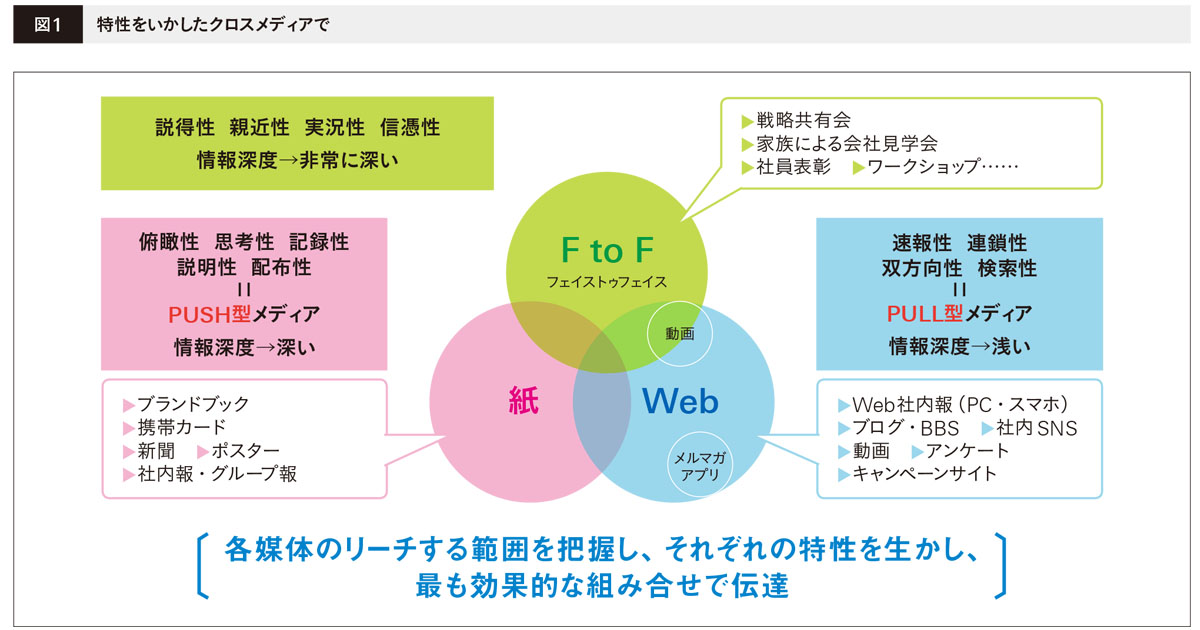

デジタル化が進み、速報性に優れたWeb媒体を使って社内報を配信する企業は多いですが、WebサイトはPULL型のメディアなので、社員に見に来てもらわなければなりません。しかし、「わざわざ見に来る人がいない」「イントラへのアクセスに課題」といった悩みが多く見られます。

一方、紙はPUSH型なので、配布したら手に取って読んでもらえる可能性が高まります。アクセス上の制限もなく、そこに紙の価値を感じて、「紙の社内報を復活させたい」「まずは紙で創刊号を」という相談が後を絶ちません。最近は社内情報がイントラで完結してしまうため、社員の家族へのコミュニケーション不足を懸念し、紙媒体で家族報を発行する企業も増えています。

さらに、コミュニケーションツールだけではなく、社員全員を集めての運動会やワークショップを行うといったフェイストゥフェイスのコミュニケーションも重視されています。働き方の自由度が増したことで社員同士のコミュニケーションの場が昔より減ってきている今、社内報を通じて間接的にコミュニケーションを図るのではなく、直接社員を集めてイベントを行った方が、コミュニケーションの本質的な価値を提供できるのではないかと考えるためです。

ただし、フェイストゥフェイスは説得性や親近感があるものの、コストがかかり、頻繁には行えません。効果的なタイミングや対象、規模などを慎重に見極める必要があります。

一方で、社内のコミュニケーションツールとしてSNSを活用する企業はそれほど増えていません。SNSはクローズド、プライベートなものという意識が強いので、部署内や特定のチーム内では有効でも、全社告知を前提とする社内コミュニケーションツールには使いづらい。そのため、一般のWebサービスと同じ感覚でSNSを企業内で浸透させようとしても難しいのです。

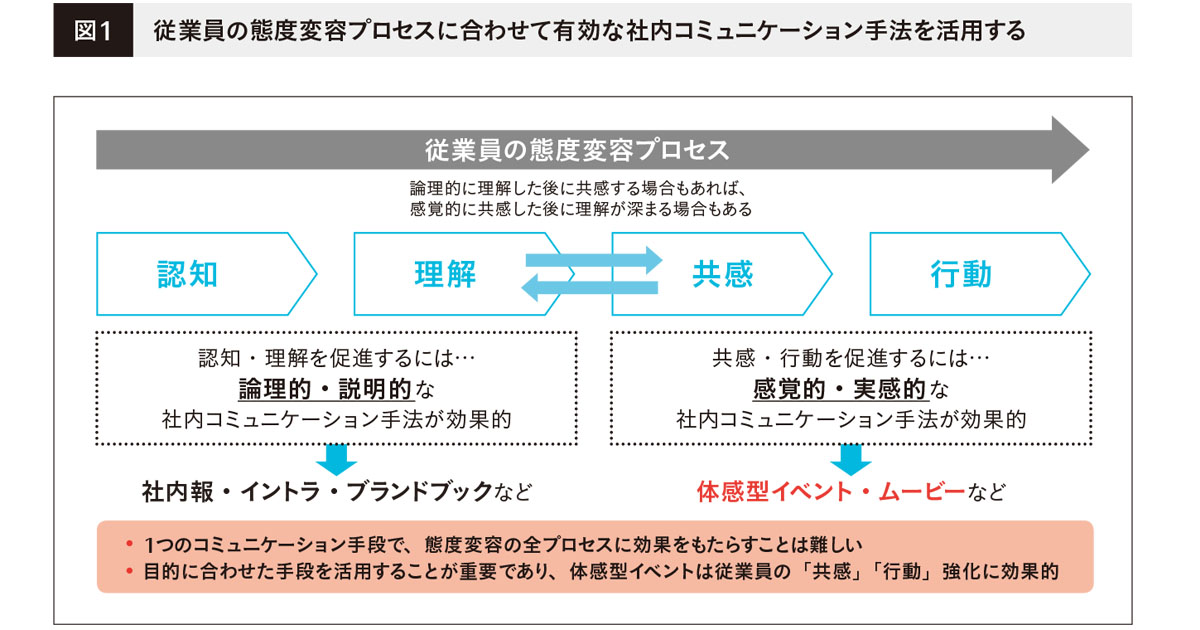

しかし、SNSでよく見られる「いいね!」は機能します ...