- イベントを単体で考えるのではなく、事前と事後に狙いを持ったムービーを通して情報を伝える。

- 「楽しい、おもしろい体験は人に伝えたくなる」という当たり前のことが重要。

- 最初の段階で徹底的に「言葉」と「絵」をシンプルにすることがイベントやその後の拡散を成功させる。

体験型イベントのここがポイント!

私は映像制作のプロデューサーですので、テレビCMやWebムービーの制作をしています。私自身がイベント自体の企画、実施をするわけではありませんが、最近はイベントのコンセプトムービーや体験イベントをまとめた事後のイベントムービーを制作するケースが多くあります。それらのムービーがきっかけになってイベントの話題が拡散したこともありました。今回はイベントの話題を拡散させるために、ムービーを有効に使うという視点からお話していきたいと思います。

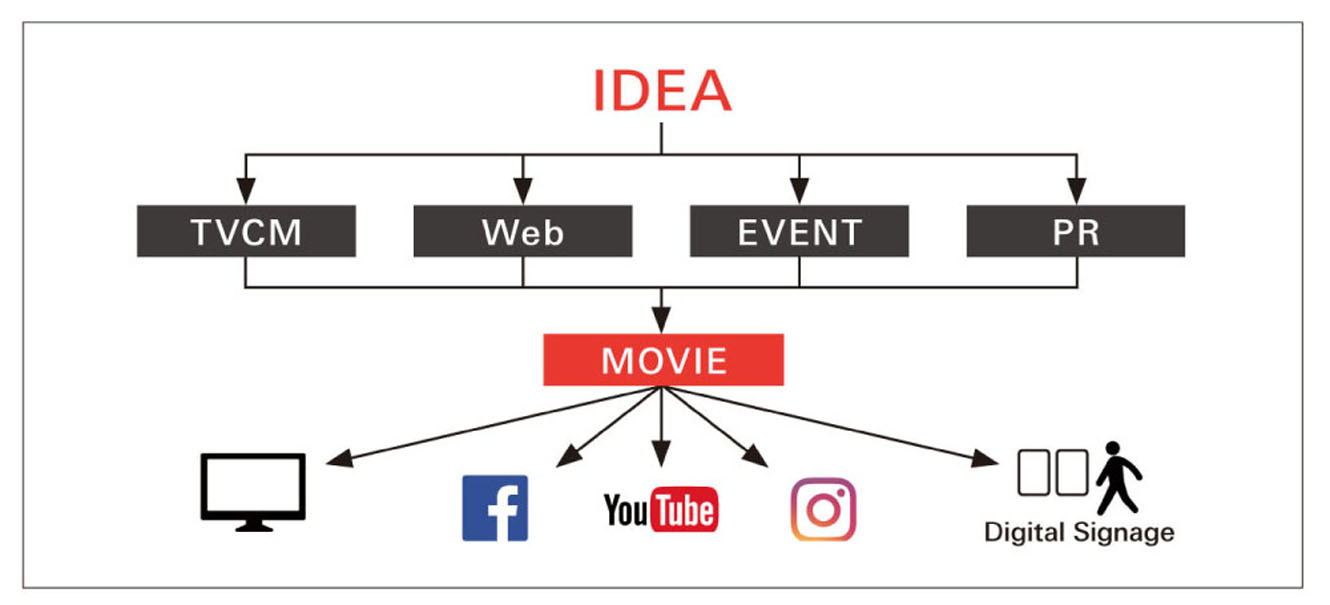

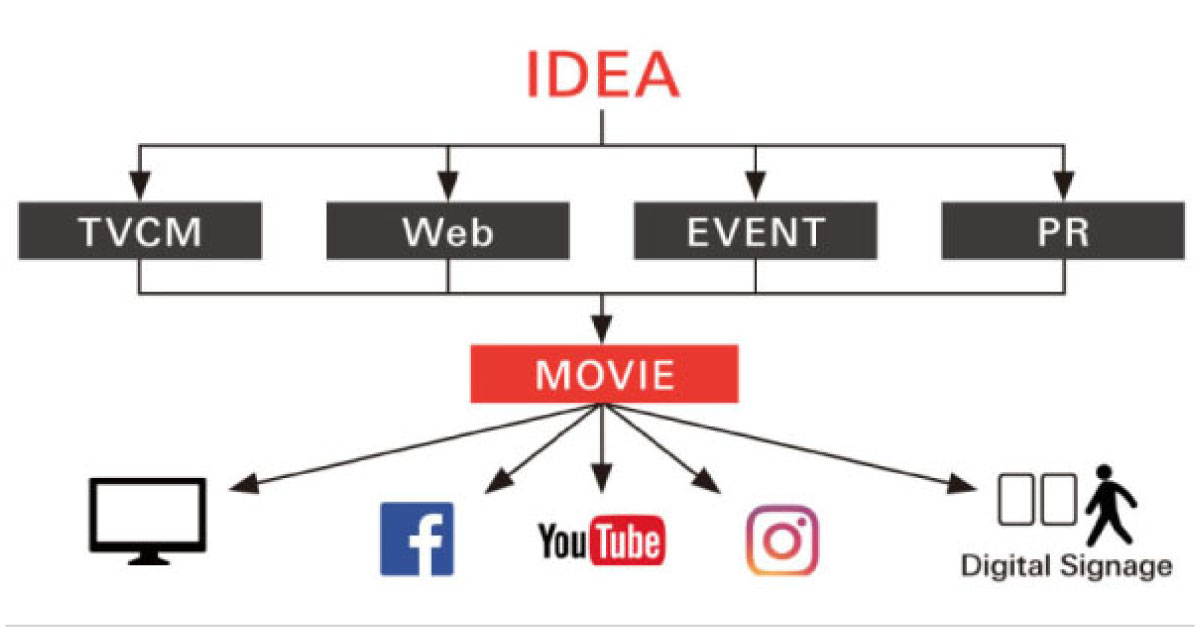

まず、皆さんは新しい商品やイベント、おもしろい情報にどこで触れているでしょうか。テレビ、Webのほかにも、Facebook、Instagram、TwitterなどのSNSのように、情報に触れるメディアは昨今増えてきました。情報はテレビ、Web、SNSで知ると言えますし、言い換えるとそこで流れている映像で知るとも言えます(図1)。

イベントの話題を拡散させるには事前の告知と事後の拡散を最初から設計して行うことが重要です。イベントを行っても、「そもそもその存在を知られていない」もしくは「やったはいいけど、体験者以上には拡散されず、その日限りの盛り上がりになってしまう」などの問題が見受けられます。

話題が拡散しやすいイベントはどのようなものか、私が関わったムービーを使った事例で紹介します。

イベントを単体で考えるのではなく 事前と事後までも企画する

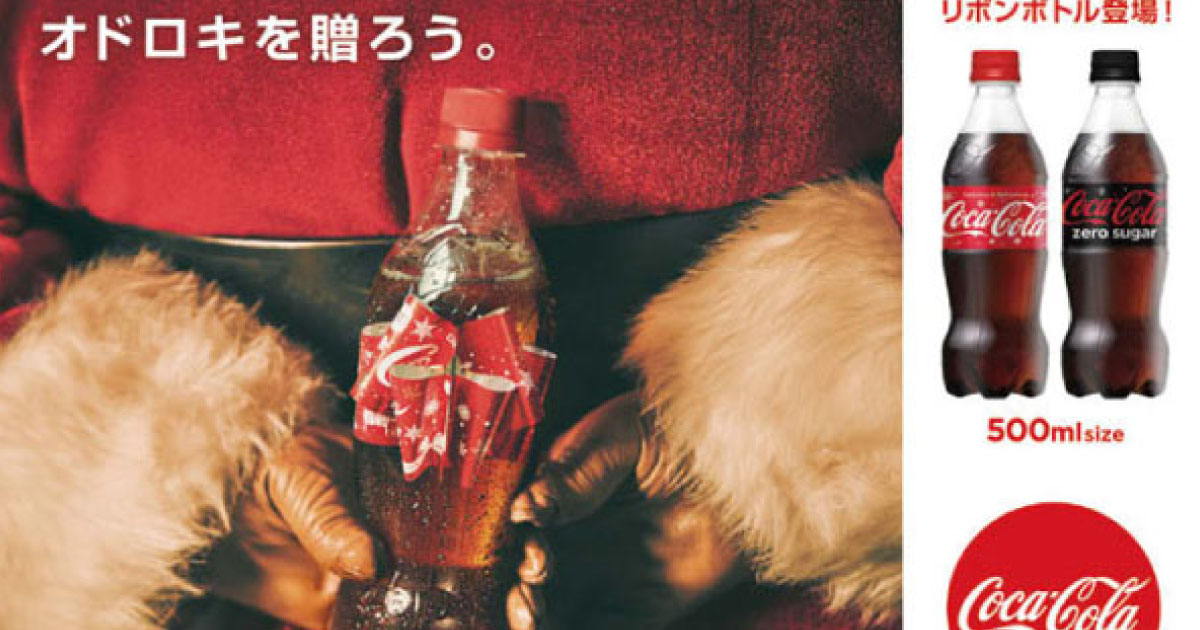

ここで紹介するのは日本コカ·コーラの「スプライト」の「スプライト2013夏体験イベント」の事例です。「スプライト」のリブランディングのためテレビCMから体験イベントまでを統一したクリエイティブ表現で行う統合キャンペーンを実施しました。コミュニケーション設計、クリエイティブのアイデアは広告代理店のクリエイティブスタッフが考えるので、そのアウトプットの映像が狙いに合ったものになるように制作するのが映像プロデューサーとしてのミッションでした。

ここで(図2)をご覧ください。夏に行われる体験イベントの事前と事後に複数のムービーを制作しました。つくるムービーはそれぞれ目的が違うため、映像の目指す表現も違いました。

(1)のテレビCMの目的は、「『スプライト』が巨大な自販機をつくっておもしろそうなことをやっている」というティザー的な意味がありました。ここで『スプラッシュ自販機』の使い方、楽しみ方を見せていきます。体験者のなるべくリアルな演技、リアクションを引き出すための撮影手法をとりました。ここでの目的はテレビCMを通して視聴者にも事前に疑似体験をしてもらいたかったからです。

その後、夏のイベントまでの間に工場で自販機を作っている様子を撮影した(2)Webムービーが公開されました。これはイベントに使うための巨大な自販機制作をドキュメンタリーで撮影したムービーです。この自販機が本当に夏に出現するという期待感を煽るのが目的です。

(3)の夏のテレビCM、Webムービーは撮影とイベントが半分ずつの表現でした。いよいよ伊豆の白浜に「スプラッシュ自販機」を設置し、テレビCM撮影を行いました。これは撮影のためではありますが、リアルなリアクションを狙うため、広く一般の方が参加可能なイベントとしても開催をしました。地元の新聞でも参加告知を行い、多くの方が参加してくれて、テレビCM、Webムービーがネット上で多く拡散されました。SNS上でも、これを見た人からは「やってみたい!」という声が数多く見られました。

ポイントとしては、ムービーの中で「伊豆の白浜」と場所を具体的に明記していたため、視聴者に「この『スプラッシュ自販機』が本当に存在」して、「いずれ自分も体験できる」というメッセージを春よりも強く伝えられたことがあると思います。

(4)は夏に行われた本番のイベントの結果をまとめたムービーです。この時点ではすでに「スプラッシュ自販機」というものがテレビCM、Webムービーを通じて広く認知されていました。「MTV ZUSHI FES 13 supported by RIVIERA」でも設置されたのですが、通りがかった人からは「CMで見た自販機だ!やってみたい!」という声が多く、ムービーがイベントの参加率アップに一役買ったと思われます。

イベント終了後にはすぐにこの「MTV ZUSHI FES 13 supported by RIVIERA」イベント実施ムービーを公開しました。すぐに公開することで、その後他の場所で行われるイベントへの誘因にもなったと思います。

このようにイベントを単体で考えるのではなく、事前と事後に狙いを持ったムービーを通して情報を伝えていくことによって、参加率のアップやイベント後の認知率のアップにつながったと思います。

人に伝えたくなる設計や仕掛けがシェアにつながる

次はイベント参加者に情報発信を促すポイントです。

イベントの拡散を目的とするならば、SNSを使うことは必ず想定されると思います。ただ、イベントの種類によってSNSで伝わりやすいものと ...