これまでにない発想で、見る人を驚かせ、ブランドへの好意を醸成するクリエイティブ・アイデアの数々。今年のカンヌライオンズでも部門を超えて、そうした事例が多数見られた。同賞モバイル部門の審査員を務めた中村洋基氏に、現地で思わずうなったアイデアをピックアップしてもらった。

今年の「カンヌ目ウロコ」は日本での嶋さんだった

(1)九州旅客鉄道「祝!九州」編

今年のカンヌで、モバイル部門の審査員を務めた。カンヌの良いところは、学びがあることだ。その学びは、開催期間中にも訪れるし、たくさんのワークスのシャワーを浴びたあと、帰りの飛行機でも訪れる。日本に戻ってきたあと、他の人の話を聞いたときにも、学びの瞬間は訪れる。

で、今回のそれは、博報堂ケトル・嶋浩一郎さんのスピーチだった。僕がモバイル部門、嶋さんがPR部門を紹介した際に、彼が発した言葉。「PRとは、いかに広告効果を上げたという勝負をしているのではない。『いかに人の行動を変えたか』という勝負なのだ」という話だった。ああ、なるほど、と目からウロコが落ちた。南フランスくんだりまで行って、しこたま作品を見たからこそ、点と点が線でつながる。「人を動かす」とはどういうことか。わかりやすい例を挙げよう。「九州新幹線」のCM(1)は、『宣伝会議』をお読みの聡明な諸兄なら、一度は目にしたことのある映像だろう。あれは、なぜ「すばらしい」と感じるのか? それは、「人の行動を変えた」奇跡を収録したCMだからだ。

はじめに、九州新幹線開通記念イベントで、呼びかけを行った。九州の人々の民族性・マインドなら、きっと車窓から手を振って、ウェーブをして、ダンスをしてくれるにちがいない。その奇跡を信じて、映像の収録をした。結果、奇跡が起きた。予想以上の人々が呼びかけに応えて動いてくれたのだ。どう見ても仕込みとは思えないほどの量。あのCMは、「人が動いた」奇跡の瞬間を収録した。だから、人はアレを観て「すごくいい」と感じるのだ。

当たり前のようなことを言っているが、これはすごいことだ。「人が動く」ようにコミュニケーションをデザインした人がいるのだ。そして、人が動くことに賭け、予算を投下して、バクチを行って、華麗に勝利した。しかし、よく考えると、広告のアイデアとは、すべからく「人が動く」ことへのバクチなのだ。

子どもたちの人生が変わる

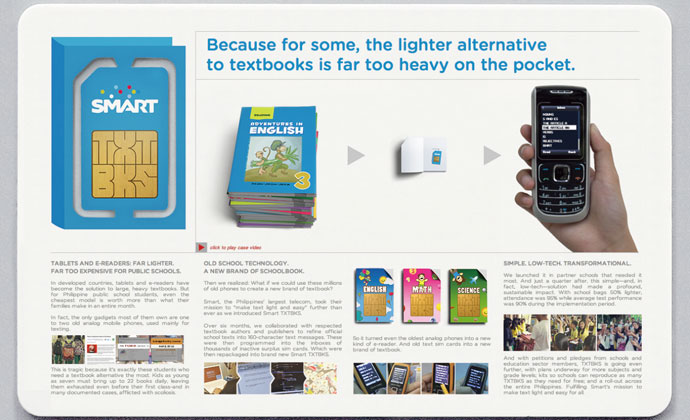

(2)TXTBKS

モバイル部門でグランプリを受賞したのは、「TXTBKS」というフィリピンのキャンペーン(2)。グランプリ受賞の理由は、やはり「人が動く」アイデアだったからだ。「TXTBKS」は、フィリピンの貧しい子どもたちに、デジタルな教科書をプレゼントしよう、というプロジェクト。日本のように裕福な国なら、タブレットに教科書のデータを詰め込めばいい。それを、このキャンペーンでは、使わなくなったフィーチャーフォンとSIMカードで実現したのだ。これなら子どもたちは、数少ない学校への長い距離を往復する際、ランドセルに重い教科書を詰め込む必要がなくなる。