危機下においてコーポレートサイトは、社の方針を示す場所として機能する。特定の店舗・サービスに関する対応であれば各公式サイトの場合もあるが、情報を求めるユーザーが一番アクセスするであろうサイトへの、危機下での情報開示はどうあるべきか。そのポイントと広報が平時にしておきたい準備について事例をもとに解説する。

イラスト/たむらかずみ

危機下ではユーザーの求める情報を、的確に、迅速に開示しておけるかが鍵。アクセスの急増は常にマークし、適切な情報開示がサイト内でできているか、チェックしよう。

いざという時のメッセージ発信に不可欠な存在が公式サイトだ。そしてその「いざという時の発信」を有効に機能させるためには、平時の準備が欠かせない。ここではそのために押さえておきたい3つのポイントを紹介する。

❶緊急メッセージと重要メッセージは別扱いに

8月初旬、JR新宿駅の商業施設「ルミネエスト新宿」で従業員59人の新型コロナウイルスへの感染が確認され、施設の一斉消毒で臨時休業を決めたと報じられた。

ルミネの店舗情報サイトには、ルミネエストなど施設ごとのページがあり、コロナに関する臨時情報も出ている。営業情報としては「緊急事態宣言」などで変更になった最新の情報が分かるようになっている。これとは別に、施設内店舗の感染者と最終出勤日、店舗ごとの休業情報などが一覧で見られるページもある。

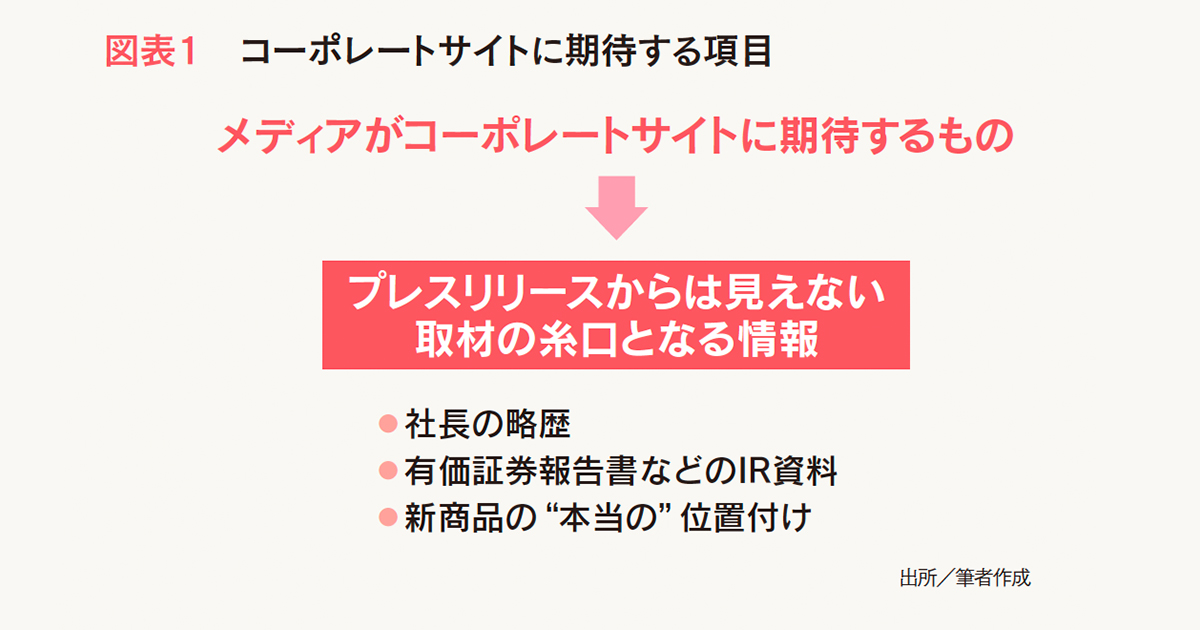

一般的に臨時情報には、緊急メッセージと重要メッセージがある。緊急メッセージは、今すぐ見てもらいたい情報。場合によってはサイトを見に来ない人にも伝えたい情報だ。世間の批判、デマやフェイクニュースなどへの広報コメントなどが一般的には考えられる。ルミネでは、施設全体の営業情報がこれにあたる。

対して、重要メッセージは、サイトを見に来た人たちに見てもらいたい詳しい情報。不祥事や事故などへの対応の進捗、窓口の案内などをする場合などが考えられる。ルミネでは、店舗ごとの感染者情報がこちらにあたる。

この2つは、情報の公開期間の違いをもとに、別々にした方がいい。緊急メッセージは現在から先の情報で、重要メッセージはこれまでの過去の状況をまとめることが多く、内容的にも種類の異なるものだ。

❷アクセス急増は原因チェックを

コーポレートサイトは、発信だけでなく受信アンテナとしても機能させたい。特にいきなりアクセスが急増した場合には、すぐに原因を確認することだ。Twitterでキーワード検索するか、社内のお客様相談室に確認すれば、多くの場合、明らかになるだろう。

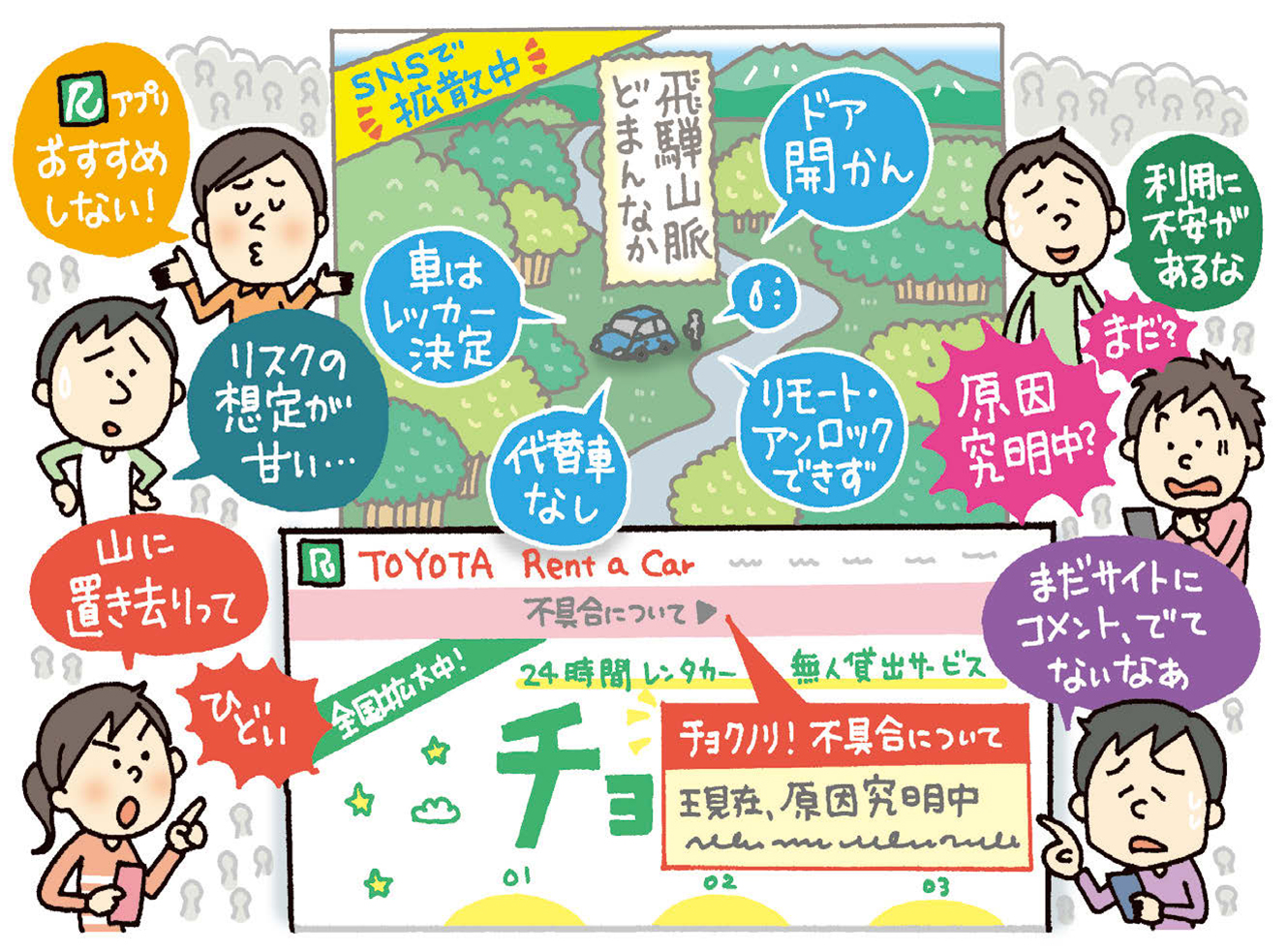

8月、トヨタのレンタカー無人貸出サービス「チョクノリ!」を利用したユーザーが「飛騨の山奥で突然ドアが開かなくなって詰んだ」などとツイートし、注目を集めた。スマホアプリだけで車の予約やドアの開閉が...