危機が発生したとき、その後の広報対応によって世の中に与える印象は大きく変わる。本連載では、ある時はメディアの立場で多くの危機を取材し、またある時は激動の時代の内閣広報室で危機対応を行った経験を持つ下村健一氏が、実際にあった危機の広報対応について説く。

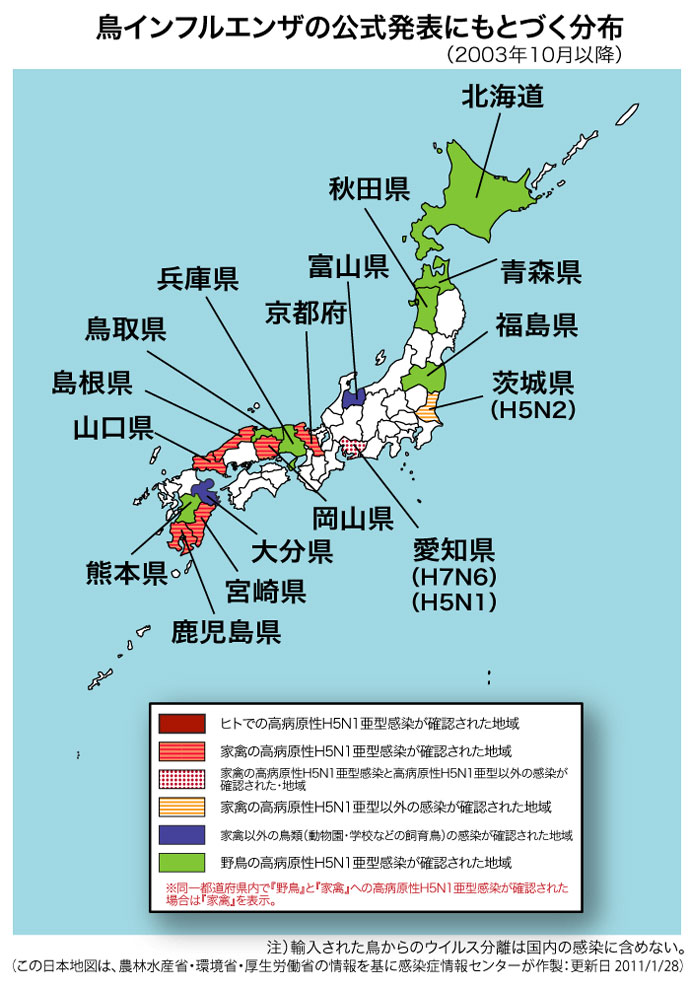

2004年、アジアを中心に見られた鳥インフルエンザの流行発生。日本では、山口県、大分県、京都府、兵庫県などの養鶏場で集団発生し、鶏が大量死した。感染した養鶏場は対応に追われて広報が無防備になり、報道陣のバッシングはエスカレート。そんな中で自殺事件が発生し、世間に大きな衝撃を与えた。

記者会見は、正直でなければならない。「人として」などという青臭い訓話ではなく、その場しのぎの上塗り連鎖が始まることを防ぐ「危機管理の基本として」。ただし、正直にも工夫や覚悟は必要だ。

ホンネから一転、永遠に貝に

今から9年前、あまりにも正直で率直な記者会見を開き、報道陣による吊るし上げを招いた末に、ついに自殺に追い込まれてしまった人物がいた。飼っていた鶏の大量死をなかなか通報せず、鳥インフルエンザを拡大させてしまった、と非難された、養鶏業者・A農産の会長。この悲劇を、私達は広報の視点でどう捉えればよいのか。集中砲火の幕開けは、会長が、息子の社長と並んで開いた最初の記者会見。なぜ通報が遅れたのかを問う記者たちに対する父子の返答は、実に傾聴に値する本音の開陳だった。

「インフルエンザであってほしくない、と思っていた」「腸炎で大量に死んだこともあるから、それかと思った」「調子の悪い鳥を出荷するのも、養鶏場ではよくあること」─これらの発言が「だから我々は悪くない」という言葉とセットで語られたら、明らかに最悪の広報だ。しかし、A農産は、この事態を招いたことはまずきちんと謝罪していた。その上で、通報を躊躇してしまった心理を説明したこの会見は、同業者が他山の石とすべき、価値ある教えに満ちていた。

しかし、会見場の記者達は、ただ"盗っ人猛々しい"という受け止め方でA農産への批判を募らせる一方で、"盗っ人にも三分の理"を聴こうじゃないか、という姿勢は全く見られなかった(メディアの問題は本稿の主旨ではないので、ここでは深入りしないが)。

私はその場にはいなかったが、テレビでこの様子を見て、次回以降、冷静な会見が成立しないことを危惧した。そこですぐに自分のホームページに「A農産会見を敢えて評価する」という一文を掲げ、会長らの姿勢を肯定して、報道の同業者達にこう呼び掛けた。「取材だか糾弾だかわからないような詰問ばかりされていれば、どんな当事者だって、やがて嫌気が差して、貝になる。今からでも、そういう報道の空気を入れ替えて、鳥インフルエンザで第2・第3のA農産ケースが再発しないよう、≪つい通報が遅れてしまうメカニズム≫解明に本気で取り組もうではないか」。

こういう局面で重要なのは、周囲による後方支援ならぬ"広報支援"だ。私はすぐA農産に電話を入れ、(会長や社長には取り次いでもらえなかったが)応対した社員に「公開のウェブ上でエールを送ったから、見てくれ」と伝えた。しかし、会長の心には、私のメッセージは届かなかったか、非力に終わった。本当に、無念だった。

もちろん、取材攻勢が自殺の主因であったどうかは、わからない。しかし、あの異様なプレッシャーが、正常な判断力や自制心を失わせ、自ら命を絶つという選択肢に突っ走る《環境を作った》可能性は、充分に有り得ると思う。