POPを成す要素として最も大きいと言っても過言ではないキャッチフレーズ。POPはその手軽さから、店舗スタッフやメーカーの販促担当者が書くことも多いが、プロのコピーライターはPOPにおけるキャッチフレーズをどのように捉え、書いているのか。電通のコピーライター 坂本弥光氏が解説する。

コピーの役割を考える

広告コピーには、置かれる場所ごとに役割があります。

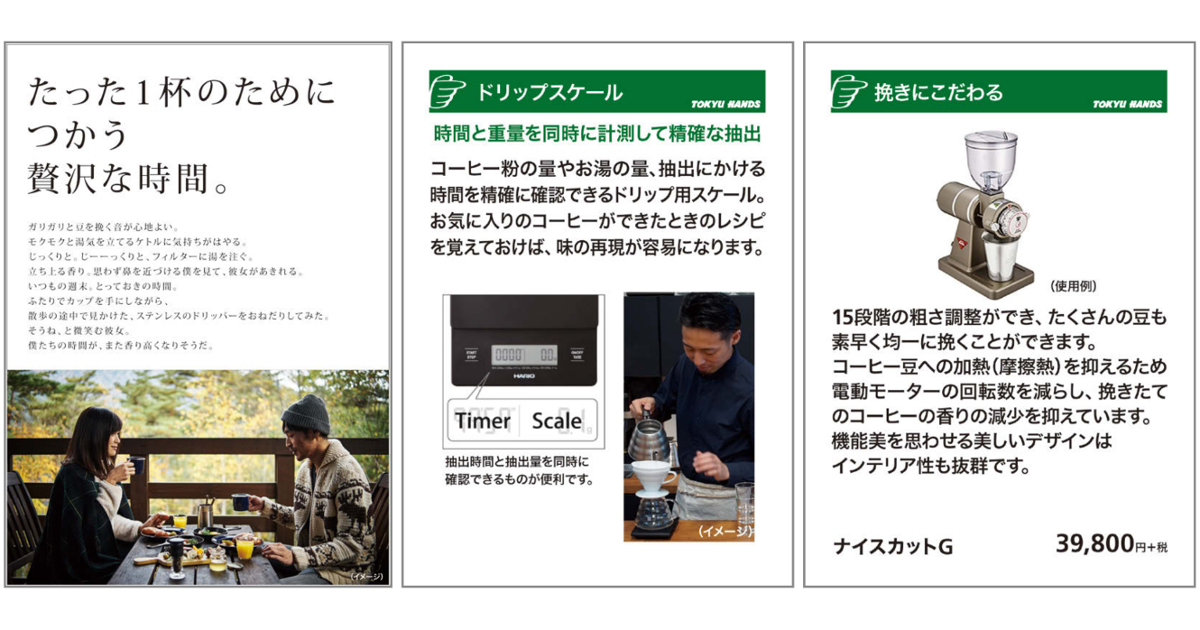

パッと目を引き、興味を抱かせるための「メインコピー」、商品やブランド、会社が何者なのかを示す「商品規定コピー」、不変的な価値やメッセージを示す「タグライン」、十分な文章でしっかりと訴える「ボディコピー」などが、代表として挙げられます。広告ポスターを例に取ってみると、上記のそれぞれの役割を果たす言葉が同じ平面に配置されています。

しかし不思議なことに、我々消費者は、レイアウトや級数(字の大きさ)を頼りに、それらの言葉に割り振られた役割を自然と理解して読んでいます。ボディコピーから読む人はまずいません。キャッチフレーズを読んだ後に、そっとブランド名を確認して納得したりすることもあるでしょう。大量の広告と接触する暮らしの中で、知らず知らずのうちに読み方を身に着けているのです。

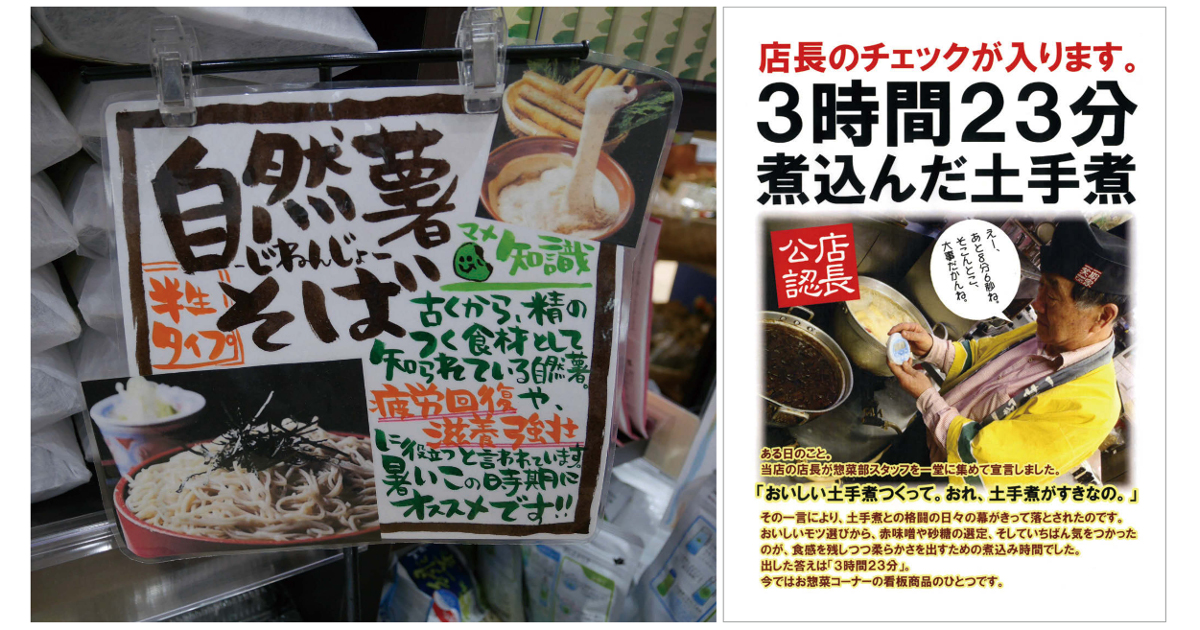

それでは、購買の現場となる店頭ではどうでしょうか。趣向を凝らしたさまざまなPOPが、限られたスペースにひしめき合うように置かれます。でも、小さなスイングPOPはカラフルなパッケージの陳列に紛れ込んでしまうし、ポスターの3分の2が隠れていたといったことも少なくありません。伝えたくて書いた言葉も、読んでもらうまでに、かなりの距離があるのです。

回転の早い商品カテゴリーであれば、なおさらです。同じ「棚」には二度と出会えないことを、私たちは無意識のうちに知っています。目当ての商品が行くたびに違う場所にあると、それを探すことだけに意識が傾いてしまいます。商品ではなく隣に置かれたPOPを見てもらい、コピーの構造で理解を図り、POPから商品へと視線を誘導することは、とても難しいことなのです。

つまり、少し暴力的とも言える言葉選びや、割り切ったレイアウトが、奇策のようで正攻法だと言えます。とにかく読ませたら、認識させたら、勝ちという発想です。すぐそばに商品パッケージそのものがあると割り切り、ビジュアルなし、言葉だけのPOPというのも──実のところコピーライター冥利に尽きるPOPですが──効果的なはずです。

逆に、なるべく言葉を短くしたり、構成要素を減らすことで、情報を理解する速度を上げ ...