カンヌライオンズに付随する30歳以下を対象にしたコンペ形式の大会「Young Lions Competitions」、通称「ヤングカンヌ」。今年日本チームは上位受賞を逃したが、そこから学んだ、今後の挑戦に活かせるポイントとは。

70 の国・地域からU30 が参加

今年も昨年に続き、マーケターズ部門を除く6 部門(デザイン・デジタル・フィルム・メディア・PR・プリント)に、日本から6 組12 人が参加した。基本的には予選にあたる日本代表選考会をゴールドで通過したペアが、ヤングカンヌに出場できる。

事務局からの受賞チーム発表。

今年はフランス・カンヌ現地での開催となった。参加者以外も聴講可能なブリーフィングのあと、デザイン・デジタル・メディア・PR・プリント部門では24 時間が与えられ、企画を制作。フィルム部門では48時間の制作時間が設けられ、60 秒のムービーを制作する。撮影はカンヌライオンズ側が用意したカメラのみ使用可能だ。プレゼンテーションを経て、結果はフェスティバル最終日の6 月23 日(現地時間)に発表された。

日本勢は、デザイン部門に参加した博報堂のコピーライター 平岡咲さんと同 デザイナー 竹之内洋平さんの企画「Smallstep, Giant leap.」がショートリストに選出された。今年はこれまでで最多となる70の国・地域の人々の参加があったという。

さまざまな国から30歳以下のクリエイターが参加して競い合った。

- デザイン部門

- デジタル部門

- フィルム部門

- メディア部門

- PR 部門

- プリント部門

2023 年ヤングカンヌの課題一覧

効果的で洗練されており魅力のあるブランド・アイデンティティを制作する。インドで教育を通じて子どもたちを支援するNPO 団体「Rocket Learning」の存在を効果的に伝える、VI とマスコットキャラクターの作成がお題とされた。

プラットフォームとその背後にあるテクノロジーの両方を活用したデジタル主導のキャンペーンを構築する。インドのNPO 団体「Rocket Learning」から保育所「Anganwadiセンター」に対する認識を変えるキャンペーンが求められた。

インパクトのある美しいムービー作品を制作する。クライアントは、インドで質の高い幼児教育の浸透のために活動を展開するNPO 団体「Rocket Learning」。インドの母親たちの、幼い子どもたちに教育を受けさせる意識を高めることが課題。

戦略的思考と革新的なアプローチを通じてマーケティング課題を解決する戦略をつくる。気候変動に対して行動を起こすよう啓蒙活動を行うNPO 団体「Net Zero World」から若者の行動意欲を活性化させる戦略立案が求められた。

革新的なPR 戦略を立案する。ブリーフィングは、森林と生態系を持続可能な形で管理している実在のNGO団体「EcoTree」から行われた。カーボンクレジットの購入を効果的に促すPR 戦略を制作するよう求められた。

注目を集め、魅力的でユニークなプリント広告を制作する。ブリーフィングは森林と生態系を持続可能な形で管理しているNGO 団体「EcoTree」から。参加者たちはその事業や在り方を、ひとつの強いビジュアルで表現することが求められた。

デザイン部門

日本チームの企画「Small step, Giant leap. 」

アポロ11号の月面着陸時に生まれたニール・アームストロングの名言「ひとりの人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大なる飛躍だ。」を元に、月に子どもの最初の一歩の足跡が刻まれた様子をVIとして表現した。さらに、学習コンテンツに登場して旅を共にしてくれる宇宙飛行士のマスコットキャラクターを制作。学習達成度を可視化し、SNSでの活用も提案した。

企画意図

子どもたちが幼い頃に学習を始めることが、その子の残りの何十年もの人生を変え、ゆくゆくはインドを、そして世界を変える大きな可能性がある。その子どもの“ 最初の一歩” を軸に、VI や学習コンテンツなどをデザインしていった。

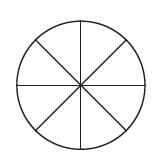

ゴールド受賞チームの企画 「Rocket Learning Redesign」 (ドミニカ共和国)

ロケットを家や保育園などの建物に見立てて、どこにいても子どもたちが学びの世界に飛び立つことができることを表現したVI。知性や知恵、知識に関連するインドの文化の要素を、キャラクターに落とし込んでいる。「Rocket Learning」の本質を、ボールドにデザインしたチームがゴールドに輝いた。

今後に活かせるポイント

博報堂 コピーライター 平岡咲さん、同 デザイナー 竹之内洋平さん。

私たちの結果はショートリスト。審査員からは、デザインやプレゼンテーションはトップレベルだったが、唯一、インドという舞台のローカルインサイトが足りていなかったとフィードバックを受けた。時差・言語・食事など全てが普段とは違う環境下においても、本質を磨ける確実な力と少しの運があれば、メダルにも手が届くと思った。

デジタル部門

日本チームの企画「Google’s Youngest Recruits」

最も若い人材である子どもたちを対象にした、Googleでの採用に直結する教育プログラムを開設する企画。YouTube 上でデジタルキャンペーンの告知を実施し、WhatsApp上でGoogleへの就職に直結するプログラミング教育を与える。

企画意図

低学歴・低収入の母親の多くが、カースト制度において低い身分にあることに着目。彼女たちは、自身の子どもがたとえ教育を受けても、就職の際に「職業選択の不自由」に直面すると考えている。しかし、カースト制度以降に誕生したIT 業界には、希望を感じているのでは、と考えた。そしてただの学びよりも、IT 業界採用直結のプログラムの方が多くの共感を得られると考え企画に取り入れた。

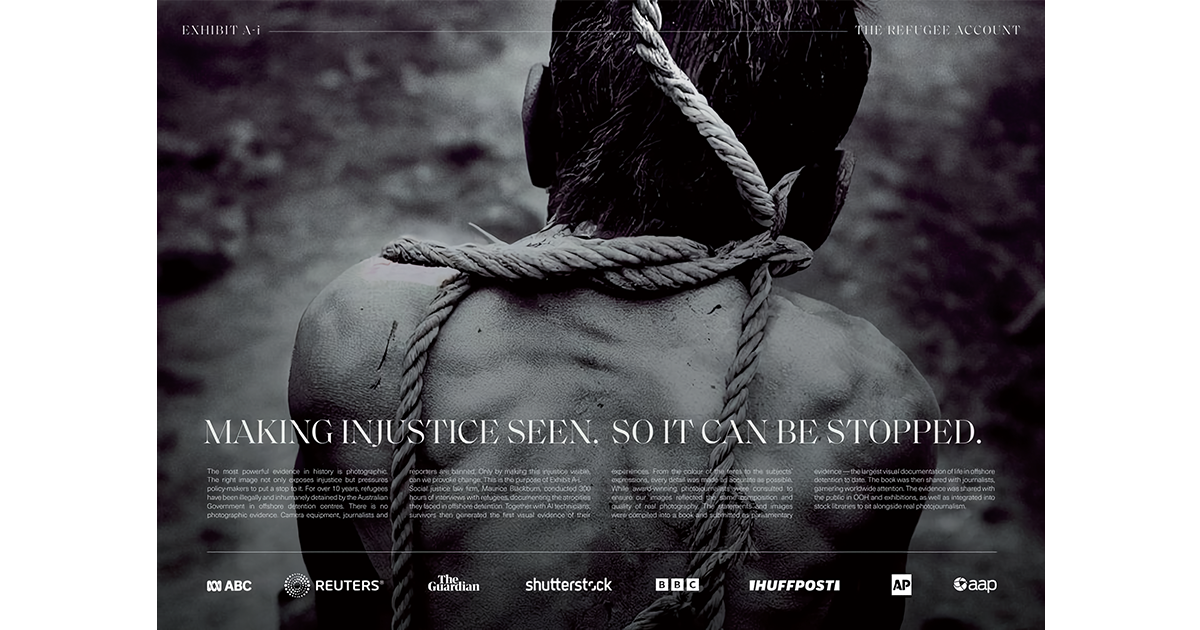

ゴールド受賞チームの企画「Little Learners League」(オーストラリア)

インドでクリケットやeスポーツのような競い合うスポーツが文化として根付いていることから、早期教育をスポーツとして位置付ける企画。WhatsAppで利用できる、eスポーツリーグに似たデジタル学習リーグをつくり、スポーツという馴染みのある形で子どもも親も楽しめる仕組みをつくる。

今後に活かせるポイント

ADKマーケティング・ソリューションズ クリエイティブエンターテイナー オカダダイキさん、

サイバーエージェント CyberZ デザイナー PENG KEさん。

フィードバック会では、確実にブリーフィングに沿っていて親にとっては魅力的な仕掛けではあるが、子どもにとってはプレッシャーで楽しめない、また児童労働というセンシティブな話題を連想させてしまうと言われた。親も子どもも楽しめるような、「fun」で思わずやりたくなるようなアイデアと、話題化から未来の定着・拡大までをイメージさせるアイデアが評価されていた。

フィルム部門

日本チームの企画「Two boys story」

「どんな母親でも子どもの未来を切り開ける」ことを語るストーリーの60秒のムービー。貧困層の2人の少年が母親からの支えを受けながら道を切り開いていく様子を描いた。最後にその物語は、エジソンとリンカーンの実話だったとわかる。偉業を成し遂げた彼らの背後には、貧しく無学でも子どもの勉強を手助けした母親の存在があったのだった。

企画意図

貧困層の母親たちが自信を持って、子どもの教育に介入できるように、似たような境遇で育った偉人とその母親の実話を例に、「どんな母親でも子どもの未来を切り開ける」ということを伝えるストーリー構成にした。

ゴールド受賞チームの企画「Your Home A Classroom」(南アフリカ)

ゴールドの企画は、「あなたの家はすでに教室だ」というコピーで、環境が揃っていなくとも身の周りの物を通じて勉強ができるということを伝えていた。視点のずらしというよりは、クライアントのブランドのトーン&マナーや母親のインサイトにいかに寄り添っているかということが重要視された作品だった。

今後に活かせるポイント

博報堂プロダクツ 映像クリエイティブ事業本部

CMプランナー 神田蘭子さん、同 藤後麻理絵さん。

私たちは制作時、映像の切り口やアイデアを先行して考えていたが、上位受賞作品を見ていると、大事なのは「コピーの納得感」だと感じた。そのため次回はコピーをメインに考えて取りかかりたい。また、モーショングラフィックスなどを用いた映像のクオリティが高い作品が多かったので、映像編集ソフトの勉強をする必要があると感じた。

メディア部門

日本チームの企画「SHOW YOUR GREEN」

自分らしい環境行動をアピールできる履歴書をLinkedInと発表。お題では「個々人に合った環境行動」を促す施策を求められたが、いきなり自己分析をして目標を定義するのは難しい。 そこで誰もが自身を分析する就活の機会に注目。Z世代の8割が持つ環境への関心を、就活で不足しがちなスキルと実績に変えられるアイデア。

企画意図

気候変動を自分ごと化できる領域で行動しよう、というオリエンには共感したが、自己分析のハードルは高すぎるため、既に習慣がある就活のモーメントを活用して、「自分らしい環境行動」をアピールできる履歴書に辿り着いた。審査員全員の履歴書をつくって配布するなどプレゼンは好感触だったが、入賞には至らなかった。

ゴールド受賞チームの企画「The Lower, The Better」(韓国)

Netflixに低画質モードを追加して、消費電力が少ない低画質は最高!という若者のムーブメントをつくる、という韓国チームによる企画。Netflix上で画質を切り替えるだけというアクションの具体性と簡単さが評価された。

今後に活かせるポイント

博報堂 プランナー/コピーライター 川又音さん、

同 マーケティングプランナー 紀小凡さん。

はじめはゴールド受賞作について「個々人に合った環境行動」というお題に答えていない印象を持ったが、むしろそこを無視して「アクションのしやすさ」に特化した点が評価されたのだとわかった。審査基準は予測や対策が難しいが、「認知とアクションを分断せず、本当に人が動く企画」は近年の受賞作の共通点。今回の貴重な経験を活かして、リベンジしたい。

PR部門

日本チームの企画「Carbon Insurance」

ブリーフはCO2排出権を個人で購入することで自分の排出CO2を相殺し環境負荷を減らすことができる「カーボンクレジット」を、環境意識の高い人に利用してもらうこと。旅行保険と同じ仕組みで、その旅行が発生させるCO2量を知らせ、カーボンクレジットを購入することで相殺して環境負荷をゼロにできるアイデア。

企画意図

ターゲットは環境意識の高い自然好きな人々。フライトなどを含む大自然への旅行は、最もCO2を排出する個人活動のひとつでもある。この事実を突き付けることで、旅先でのリスクを保証する保険のように、カーボンクレジットの購入でCO2排出量を相殺し、ターゲット層が大切にする環境を守れる仕組みを考えた。

ゴールド受賞チームの企画「#Bestbadinvestment」(MENA(中東・北アフリカ地域))

ゴールドの企画はSNSキャンペーン「#BestBadInvestment」。世の中には怪しい投資話の広告やキャンペーンが多すぎる、というインサイトを捉え、数十年かけて植林で環境負荷を減らすCarbonCreditの愚直な特徴を「最も効率の悪い(=最も良い)投資」というユーモアのある言い方で話題化するアイデア。

今後に活かせるポイント

博報堂 コピーライター/CMプランナー 大井椋介さん、

同 CMプランナー/アクティベーションプランナー 汪芸佳さん。

私たちの企画はコンセプトを評価された一方で、短期間でワークするのか?という実現性がマイナスだった。ゴールドの企画書には、行動心理学の観点から施策の成功条件を羅列するなど説得力を高める工夫があった。審査では実現可能性も重視されるため、リアリティを持った具体化と企画書での説得力を高めることを意識したい。

プリント部門

日本チームの企画「GREEN BECOMES GOLD」

NGO団体「EcoTree」が展開する、樹木を購入しオーナーになることでその木が植林され、将来の伐採時に利益が得られるという画期的なビジネスを伝える課題。金色に紅葉した木をメインビジュアルにし、木を育てることは地球だけでなく、あなたのお財布も豊かにするサステナブルな方法であるとボディコピーで伝えた。

企画意図

植えた木が、時間が経つにつれて美しく紅葉すること。そして、成長した先で経済的な利益にも繋がることの2つの意味を、「緑から、金になる」という色の変化に重ねた。木を植えることで得られる情緒的な価値と、合理的な価値を伝えることで、木を資産として保有したくなるフックをつくった。

ゴールド受賞チームの企画「The Growing Graph」(イギリス)

木が成長する時間軸と、木がもたらす価値を「年輪」をビジュアルにして伝える企画。ひとつの輪=1年に生まれる利益を具体的な数字にして加えていたことに、発見があった。見た瞬間に企画がわかる強さがあった。

今後に活かせるポイント

博報堂 コピーライター 高橋かのんさん、同 デザイナー 宮崎琢也さん。

ひと目で企画の趣旨が伝わるように、ビジュアルとコピーを設計できるようにしたい。また、今回はキャッチコピーで「?」と引き付け、左下に記載したボディコピーで「!」と納得させる構成で考えていたが、それだと余白が生まれてしまうと気付いた。ビジュアルとメインのコピーで意図が伝わりきるような、スピード感のある企画を持っていけるようにしたい。