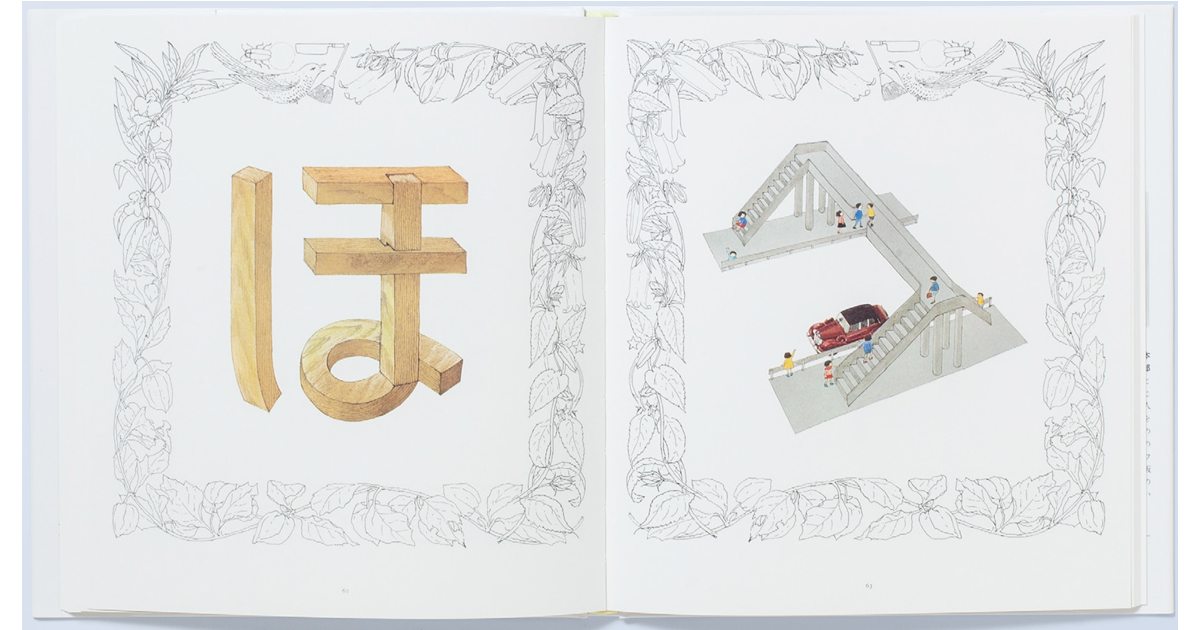

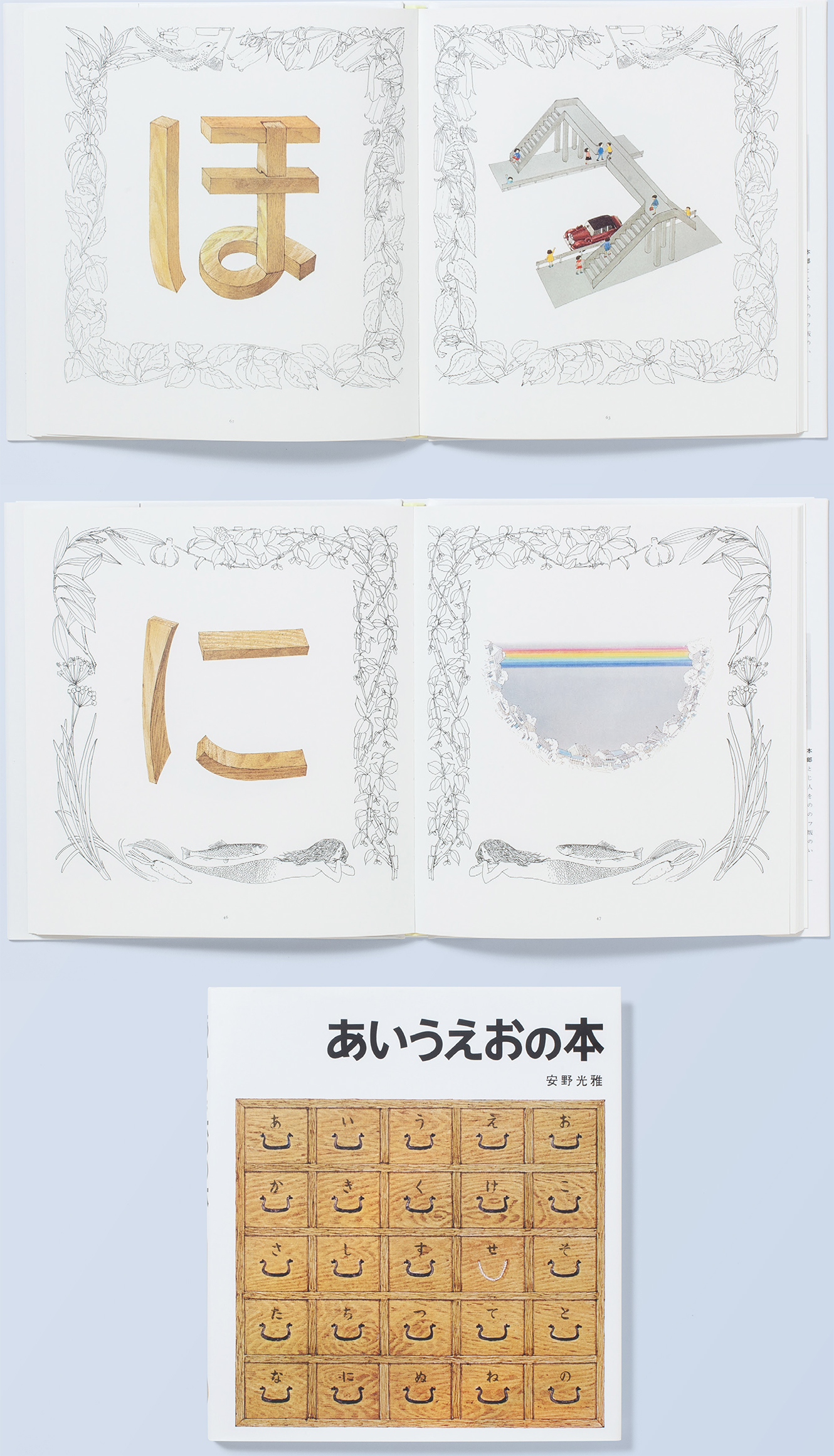

安野光雅『あいうえおの本』福音館書店(1976)

私の両親は、神戸市長田区で酒屋を営んでいました。自宅の1階に店舗がある、いわゆる町の酒屋です。特に夕方が忙しかったので、幼稚園児の私が1人で過ごしても退屈しないように、両親は絵本を定期購読してくれていました。届けられた絵本の中で特に好きだったのが、安野光雅さんの『あいうえおの本』です。安野さんの絵本は他にも何冊か持っていて、どれもお気に入りでした。いずれも桃太郎や一寸法師のような物語を楽しむものではなく、自分でお話をつくったり、想像して遊んだりできる内容です。扉の向こうで忙しく働く両親の気配を感じながら、ワクワクしながら眺めていたのを覚えています。

『あいうえおの本』は、「文字」と「言葉」に出会える絵本です。左ページには一文字のひらがな、右ページにはその文字から始まる物や動物、植物などが描かれています。各ページを囲んでいる線画には、よく見ると左ページの文字から始まるさまざまな物や動物、植物などが隠れています。たとえば、「ほ」のページのメインの絵は「歩道橋」ですが、ふちどりの中には、「ほうき」「包丁」「ほおずき」などの絵が散りばめられており、それらを探し出すのも面白かった。ひらがなと一緒に言葉を知るきっかけにもなり、この絵本のおかげで「しりとり」が好きになりました。

絵の特徴は、リアリティがありながら空想的でもあることです。マウリッツ・コルネリス・エッシャーが描く“だまし絵”のように、二次元と三次元が入り混じった絵もありました。「ほ」の文字と「歩道橋」の絵は、立体的に描かれて...