3DCGやVFX、バーチャルプロダクションといった新しい技術や表現が生まれ、コロナ下において、それらを活用する流れがさらに加速しています。

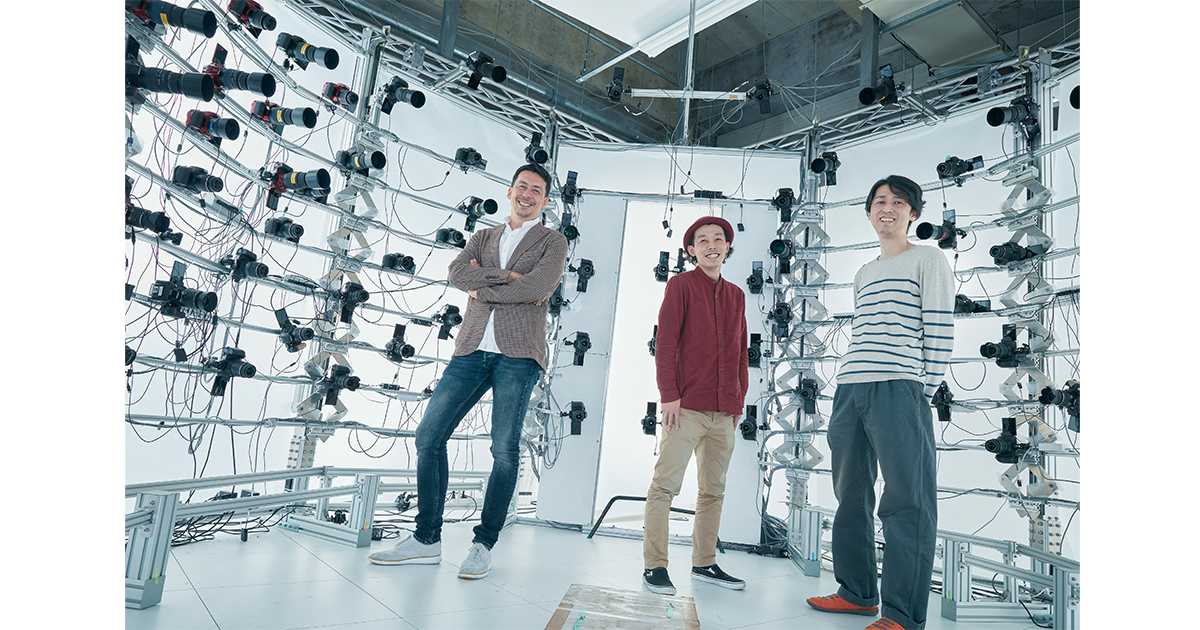

集まってくれたのは、2021年最もバズったデジタルサイネージ「新宿東口の猫」のディレクションを手がけ、映画やテレビドラマ、アニメなど幅広く活躍するオムニバス・ジャパンのCGスーパーバイザー、青山寛和さん。大ヒット映画『カメラを止めるな!』で監督を務め、2021年10月公開のオムニバス映画『DIVOC-12』の中で、ソニーPCLのバーチャルプロダクション技術を使って国内初となる映画撮影を行った上田慎一郎さん。そして、日本初のフォトグラメタリースタジオ「AVATTA」を設立し、現在はCyberHuman Productionsの取締役として、3DCGと向き合い続ける桐島ローランドさん。

ちなみに、桐島さんは2003年11月号以来、18年ぶりの本企画への登場!デジタルかアナログか、クオリティかクリエイティビティか、さらにメタバースをはじめバーチャル表現のこれからについて語り合いました。

Photo:Sonoko Senuma/amana photography Text:rewrite_W

撮影協力:カムロ坂スタジオ CyberAgent

バーチャルが全ての言い訳をなくす

桐島:僕は元々、広告やファッションのスチールカメラマンをしていて、まあ今も一応やっているのですが(笑)、3Dスキャンに興味を持って、7年前に3DCG専門のスタジオを立ち上げたんです。3年前にサイバーエージェントと一緒にやろうということで、「CyberHuman Productions」という会社をつくりました。

上田:やっぱり、コロナをきっかけにCGの需要は増えたんですか?

桐島:今一番忙しいのは、カンファレンスやコンサートができるバーチャルスタジオ。元々はフルCGの背景を活用して、シチュエーションをいろいろ変えてCMをつくることを目標にしていたので想定外でしたが、海外のシステムを導入してR&Dを進めていたことが幸いしました。

上田:僕は、2021年10月に公開された『DIVOC-12』というオムニバス映画で、バーチャルプロダクションを使って、『ユメミの半生』という作品を撮影しました。海外では『スター・ウォーズ』のスピンオフなどでも使われている技術ですが、日本の映画では初めて。ただ僕は、どちらかというとアナログな人間です(笑)。

青山:僕はもう20年以上、ずっとCGをつくってきました。今の会社に移ってからは、CM以外のこともやりたいと思って、映画やドラマ、アニメのほか、最近話題になった「新宿東口の猫」のようなサイネージの仕事もしています。

上田:あの猫をつくられたんですか!

桐島:日本で一番有名なサイネージ、今年一番のヒット作品ですよね。

青山:元々は僕も映画監督になりたくて、カルト的な名作映画『CUBE』を観て、「低予算でも面白いものってつくれるんだ!」と感激して、この仕事を続けてきました。まさに『カメラを止めるな!』は、それを体現されていますよね。

上田:「カメ止め」は、全くCGは使っていないですけど(笑)。

桐島:バーチャルの一番の武器って、僕も「コスト」じゃないかと感じています。実際ハリウッドと日本で何が違うのかといったら、結局予算なんですよね。

青山:CMの仕事をしていると、よく「これ、やりたいんだけど」とハリウッド映画の一場面を渡されることがあります。いつも「そんな時間も予算もありません」と説明するのが、すごく心苦しくて。

桐島:僕たちはずっとそういう環境でやってきたから、感性が乏しくなっているんじゃないか、と感じることもありますね。「フルバジェットで映画を撮っていいよ」と言われたとき、日本の監督のクリエイティブが、それに応えられるだろうかと。

青山:数年前に、『空海-KU-KAI-美しき王妃の謎』という映画のCGを担当したのですが、この作品は時間と予算に余裕があって、結果としてアジア・フィルム・アワードで最優秀視覚効果賞を獲ることができて、さらにそれを実感したというか。

桐島:Netflixもそうですが、日本の5倍、10倍の予算を使っているので、明らかにクオリティが違いますよね。

青山:CGの業界ではよく、北米に比べてヨーロッパは5年遅れていて、日本はそこからまた5年遅れているといわれます。ハリウッドって、作品はもちろん、新しい技術を研究開発できる余裕があるというところに、大きな差があって。

桐島:今やアジアの中では、中国や韓国、タイなどの方が日本よりクオリティの高い映像をつくっているというのが悔しい。

青山:アジアの国は人件費が安いので、ハリウッドから仕事がきて、そこで技術が上がっていく。ただ最近は、他の国の人件費も上がってきたし、Netflixも入ってきたので、これから徐々に変わっていくんじゃないかなと期待しています。

桐島:そういう意味でも、フルCGって、いろんな言い訳が全部なくなっちゃう。そう思って始めてはみたものの、やっぱりコストはかかりますね……。

青山:コストがかけられるようになって何年か経たないと変わらない。R&Dを続けていくことで、ようやく欧米並みのクオリティが実現できるんでしょうね。

HIROKAZU AOYAMA’S WORKS

新宿東口の猫

2021年7月、新宿東口の大型湾曲スクリーン、クロス新宿ビジョンに登場し、世界中に拡散された“3D巨大猫”。猫の生態を研究し、骨格や筋肉の揺れをCGで再現。新作「無重力編」(右下)も公開中。

#ネコにルンバを(アイロボット ルンバ)

「星のドラゴンクエスト」6周年記念立体映像(スクウェア・エニックス)

Netflix映画『オルタード・カーボン:リスリーブド』全世界独占配信中

デジタルか、それともアナログか

上田:今回の作品で使ったバーチャルプロダクションは最先端の技術ですが、現場はめちゃくちゃアナログだったんです。壁一面のLEDに背景が映った状態で芝居をするのですが、背景の動きに合わせて、走っているように見せないといけなかったり、タイミングを合わせないといけなかったり。やってることは特撮と変わらない(笑)。それが逆に、すごく楽しくて。

桐島:もし、デジタルでもアナログと全く同じクオリティで映画が撮れると言われたら、どっちを選びます?

上田:う~ん……。僕は、対立じゃなくて“プラス”じゃないかと思っています。デジタルとアナログを掛け算するというか、どっちのいいところも使っていく。

桐島:僕の義理の兄である写真家の上田義彦さんは、今でも絶対フィルム。「デジタルも捨てたもんじゃないですよ」って、いつも言っているんだけれど(笑)。

上田:確かに、実際その場所に身を置かないと芝居ができないという役者さんもいるでしょう。でも、どの映画だって、カメラの向こうにはスタッフがたくさんいるという嘘はあるわけで。ただ、同じ状況なら僕はアナログを選んでしまうかな。

青山:作品にもよる気はしますね。自然の景色の中でストーリーが進んでいく映画であればアナログで撮った方がいいでしょうし。適材適所というか。

上田:そう、『アベンジャーズ』はいいけれど、『万引き家族』でバーチャルプロダクションはキツイ(笑)。かつて「フィルムが映画の魂だ」と言っていた人たちも、今はデジタルを許容していますから、どううまく付き合っていくかですよね。

桐島:粒子感や中間のトーンなど、デジタルでは出し切れないものもあります。ただ最近は、「60年代のあのフィルムのルックを出して」といったら再現できてしまうので。

上田:『ユメミの半生』では、昔のフィルムの質感を再現するために、エフェクトをかけていますが、やっぱり人為的につくられたものなので、一定のランダム感しか出せない。音楽も、CDラジカセで流したものをわざわざ収録し直したんです。

青山:一度アナログを通す、なるほど。

上田:現場にいる人間の意識が変わる、という部分もあると思います。フィルムは無駄使いできないから集中力が上がるし。

桐島:確かに、あの緊張感はすごかった。

上田:「フォーカスがズレたから、もう1回」なんて絶対言えない。今はテイクを重ねるコストが少なくて済むので、失われたものがあるとしたら、そこですよね。ちなみに、僕は子どもの頃、『ジュラシック・パーク』を観て、「時代が変わった」と衝撃を受けたのですが、そういう次のビッグインパクトって何でしょう?

桐島:よく言われているのは、VRゴーグルを着けて映画の中に入れる没入シアターみたいなもの。あとは、Netflixの『ブラック・ミラー:バンダースナッチ』のような、マルチエンディングでしょうね。

上田:でもVRって、あまり一般化はしていないですよね?

桐島:デバイスの値段が高いのと、着けるのがストレスだという端末の問題ですね。それから、VRってリアルタイムなので、二世代くらい前のゲームクオリティの映像しか...