設立から約1年半が経過するDentsu Lab Tokyo。常に広告コミュニケーション×テクノロジー表現の分野で最前線を走ってきた。代表の菅野薫さんにその現在の姿について聞いた。

電通 CDC/Dentsu Lab Tokyo グループ・クリエーティブ・ディレクター クリエーティブ・テクノロジスト 菅野薫さん。

──Dentsu Lab Tokyo(以下 ラボ)を立ち上げてから約1年半が経ちました。振り返ってどう感じていますか。

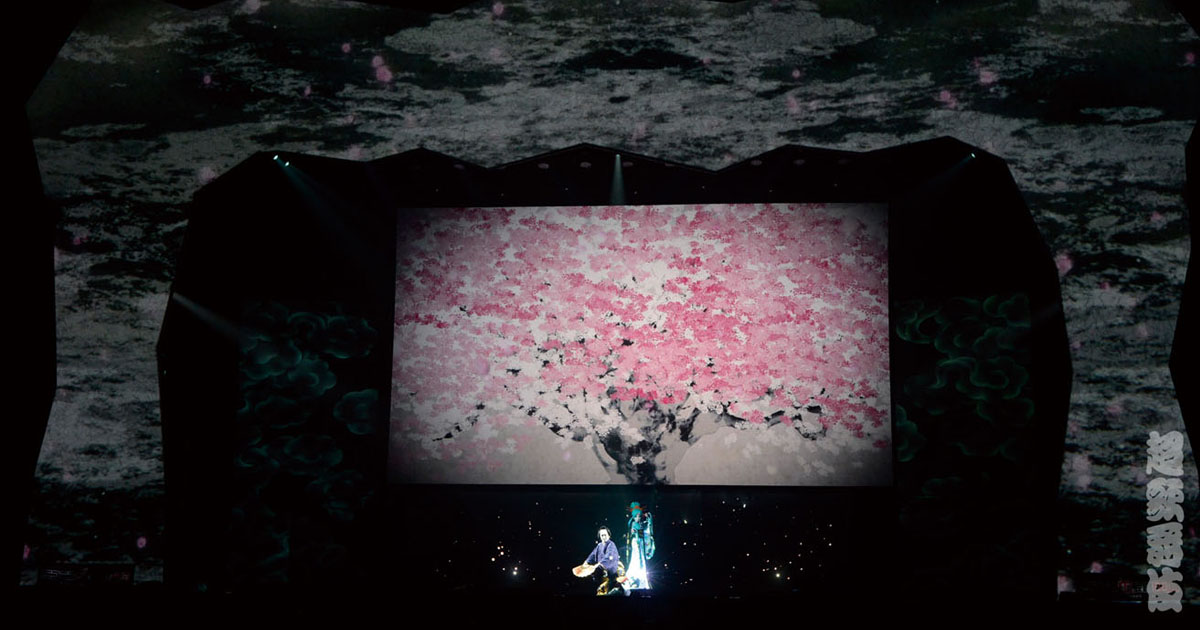

最初の1年半でリオ閉会式のフラッグハンドオーバーの仕事もありましたし、ビョークやブライアン・イーノといった世界的なアーティストとのプロジェクトもあって刺激的で挑戦的な日々だったと思います。

振り返ると、最初に立てたコンセプト通りに進んでいるところと、予想を超えて拡張している部分があります。"考えながら創り、創りながら考える"スタイルは設立時から継続しています。新しいことを提案するためには実験や検証が求められますが、広告業界は依頼から納品までのスピードが異常に早くなっているため、依頼されてから動きはじめるのでは遅すぎる。そのため、ラボでは依頼がなくても自分たちで恒常的に研究・検証を重ね、依頼があった時にその成果を企画にして、提案する形をとっています。

また、斬新な企画を鮮やかに着地させるためには外部の才能との連携が不可欠です。ラボではこれまで広告会社が組んでこなかった才能と積極的に組んでいます。その外部の才能との連携が協業や交流のレベルではなく、"出向受入"という形にまで発展しメンバーが大きく増えたことは当初予想しなかったことです。

これまでのエージェンシーとプロダクションの関係性は、"ここまでが互いの範囲"と線引きが明快にありましたが、僕らが手がけている仕事はその線引きが非常にあいまいです。僕たちが精密なクラフトをやることもあれば、プログラマーが大胆な企画をする場合もある。

ラボはアイデアとクラフトが越境しあう場です。メンバーにクラフトマンや手を動かせる学生など若い人が増え、ラボで内製できる環境が整ったことで、アイデアを試すスピードは確実に加速しています。

最近は研究開発についても、メンバーから自発的に「これがやりたい」と声が上がることも増えました。「このテーマをもっと知りたいので、自分の勉強も兼ねてディスカッションの機会をもらえないか」といった形で、勉強会を開いています。

例えば「ブロックチェーン」のように、テクノロジーによって社会のあり方が変わろうとしている領域のことを正確に学び、時には外部の専門家のゲストを招いて、それがどう我々の表現の仕事に応用できるかをみんなで議論しています。飲み会の前にやるなど、決して堅苦しい雰囲気ではなく。

現在のDentsu Lab Tokyoのメンバー。若手や出向受入メンバー、学生インターンなども加わり、大きく数を増やしている。テクノロジー系の組織では珍しく女性が多いのも特徴。電通本社ビル内のDentsu Lab Tokyo専用スタジオにて。

──大学のゼミのようですね。こういった変化は事前に予想できていましたか?

戦略的に計画を強く持ってやってきたわけではなく、肩書や、組織といった先入観を外して、「この人とだったら面白いことができるんじゃないか」と、人に着目して仕事をつくることを優先してやってきた結果です。つまり…