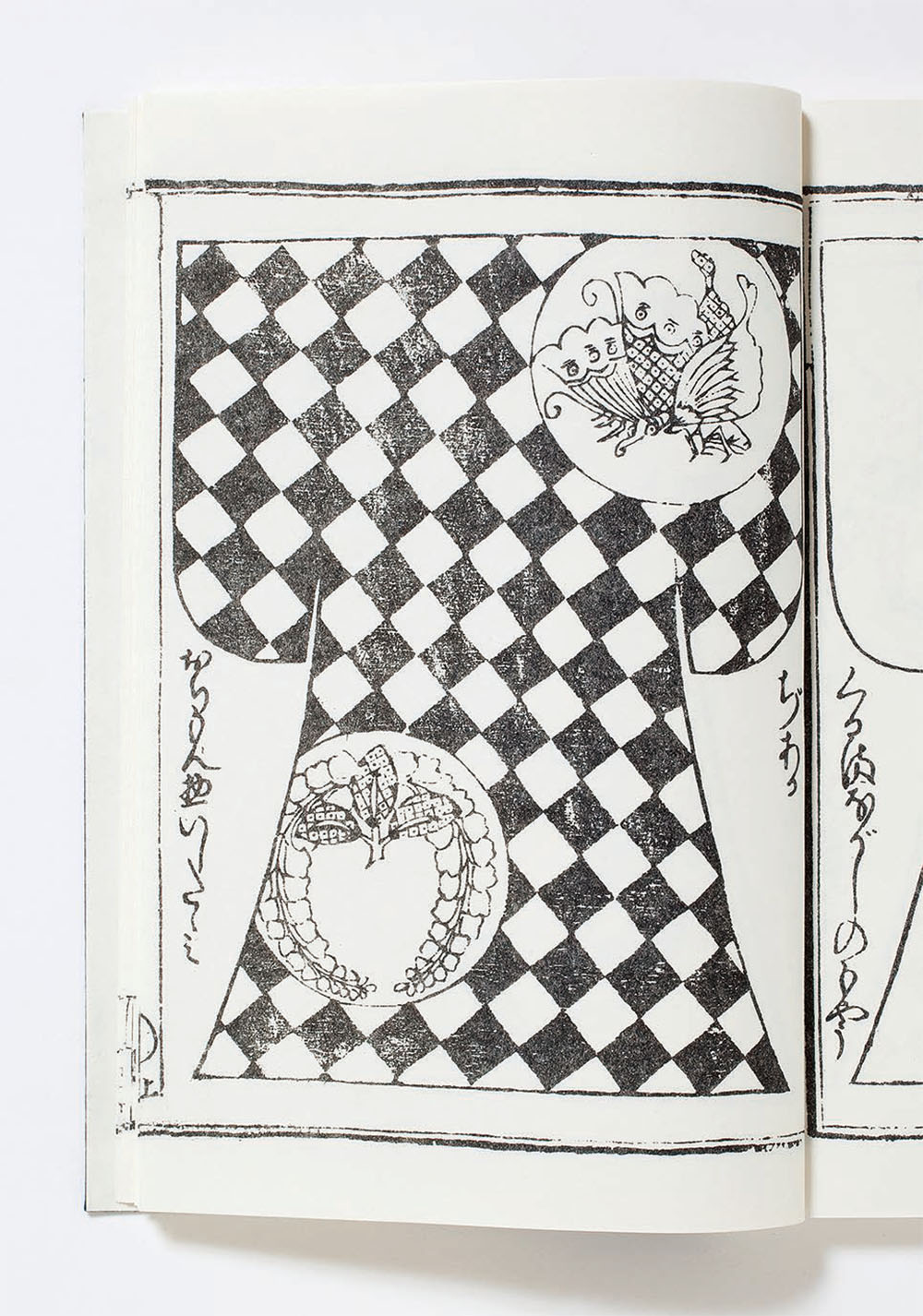

東京2020のエンブレムで使用され、注目を集めた市松模様。そもそも文様とはどういうものなのか。そこにはどういう意味があるのか。市松模様のルーツと共にその使い方のヒントを武蔵大学の丸山伸彦教授に聞いた。

文様と家紋は表裏一体

文様は、どの文化圏にもあるものです。その中でも特に、日本は文様の国と言えるほど、文様に親しみ、デザインを享受してきた長い歴史をもった文化圏といえます。しかも、日本の文様には、和歌や掛詞や枕詞などにも通じる、遊びの要素があるのが特徴です。その典型的な遊びの要素は「家紋」にも表れています。

文様と家紋は別物と思われがちですが、実は表裏一体。文様のほとんどが、家紋として使われています。近世に壮大な文様の世界を作り出すことができたのも、中世までに家紋のモチーフが蓄積されていたからなのです。

ヨーロッパの貴族階級も家紋を用いますが、そのデザインにおいては合理性が重視されています。例えば、結婚したときに、それぞれの家紋のモチーフを複合させて新しい家紋をつくることがあります。そこには、庶民的といえるような遊びの要素はなく、厳格で、あくまでも血脈を示すシンボルとしての役割に重きが置かれています。それに対して、日本の家紋には、何でもモチーフとして取り入れてしまう懐の深さがあります。「垢取り」という馬の毛を梳く櫛やムカデのような虫までモチーフとなっていますし、幾何学図形から天象まで、形が面白ければ文様にしてバリエーションを増やしてきました。

公家文化に端を発し、武家の世界で発達した家紋は ...