旧来の枠に留まらない多様な人生設計が可能になる中、若者世代はどのように自身の人生設計を考えているのだろうか。大広「次世代ロールモデル研究プロジェクト」のリーダーを務める高橋勇策氏が解説する。

大人へと押し出される18才という端境期に注目

多様性の時代を迎えたことで、若者世代が将来へ夢を持って前向きに生きていくための羅針盤となる、社会共通の生き方、働き方の「ロールモデル」が失われています。いま若者たちは日本で暮らし、生きていく上で、将来像に対する様々な示唆を求めています。希望をもって日本を次世代へと引き継いでいくために、新しいロールモデル像を描いていく必要があるのではないか。このような考えから、大広では2018年に「次世代ロールモデル研究プロジェクト」を立ち上げました。

本プロジェクトでは、18才という年齢に着目。18才は、進学やその先に待つ就職はもちろん、「選挙権」「成人年齢の引き下げ」などの制度上の変化を背景に、"大人へと押し出される"年齢になっています。一方で多くの10代には、自分たちが"自立した大人"だという考えは芽生えておらず、むしろ"子どもから大人への端境期"にいると感じています。

しかしながら彼らは、この端境期を契機に自分の将来像(人生設計)について自ら考えるようになります。

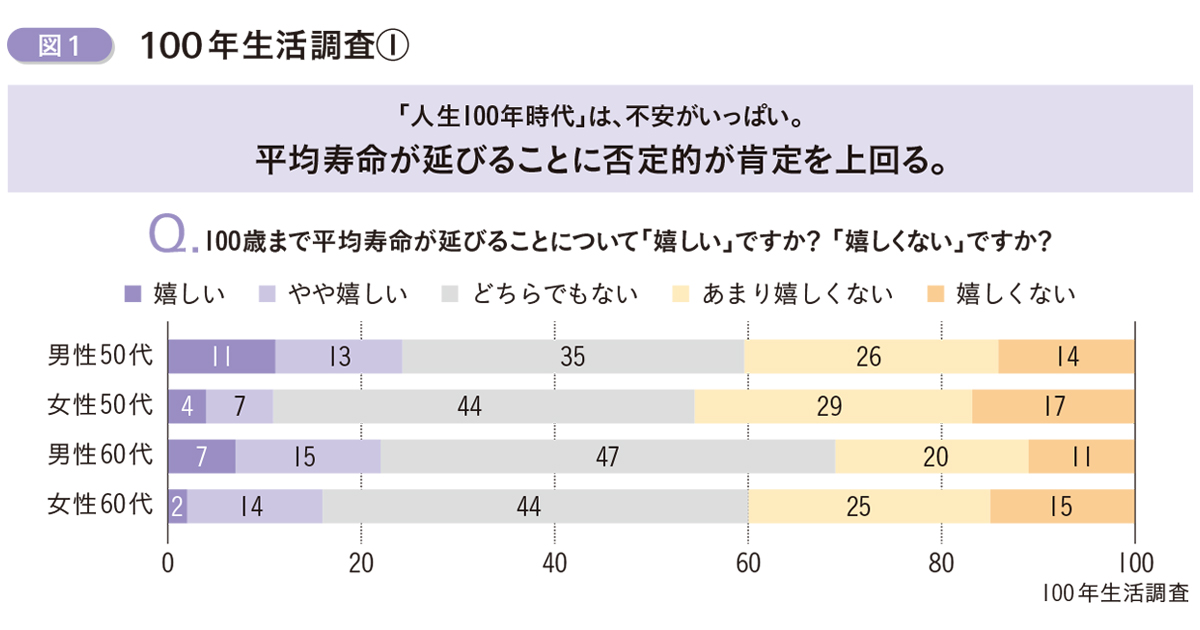

その背景にあるのは、環境問題や経済格差など、顕在化する社会課題を背景とする漠然とした将来不安。将来に対する「緩やかに社会は悪化していくのではないか」という思いから、現状維持の意識が強まり、全体としては若者の価値観、意識は保守化の傾向にあります。その結果、「人生100年時代」と言われるほど、先が長いことを見据え、まずは10年、20年先の生活、経済面での「基盤づくり」を早急に図りたいという意識が強く働くのです。

こうした意識の変化から、かつては社会に出るまでの猶予期間であった大学生活が社会に飛び立つ上で重要な決断期へと性格を変え、それによって端境期にある若者たちは"人生設計の前倒し"をするようになってきているわけです。

世代論から考察する人生設計に対する若者インサイト

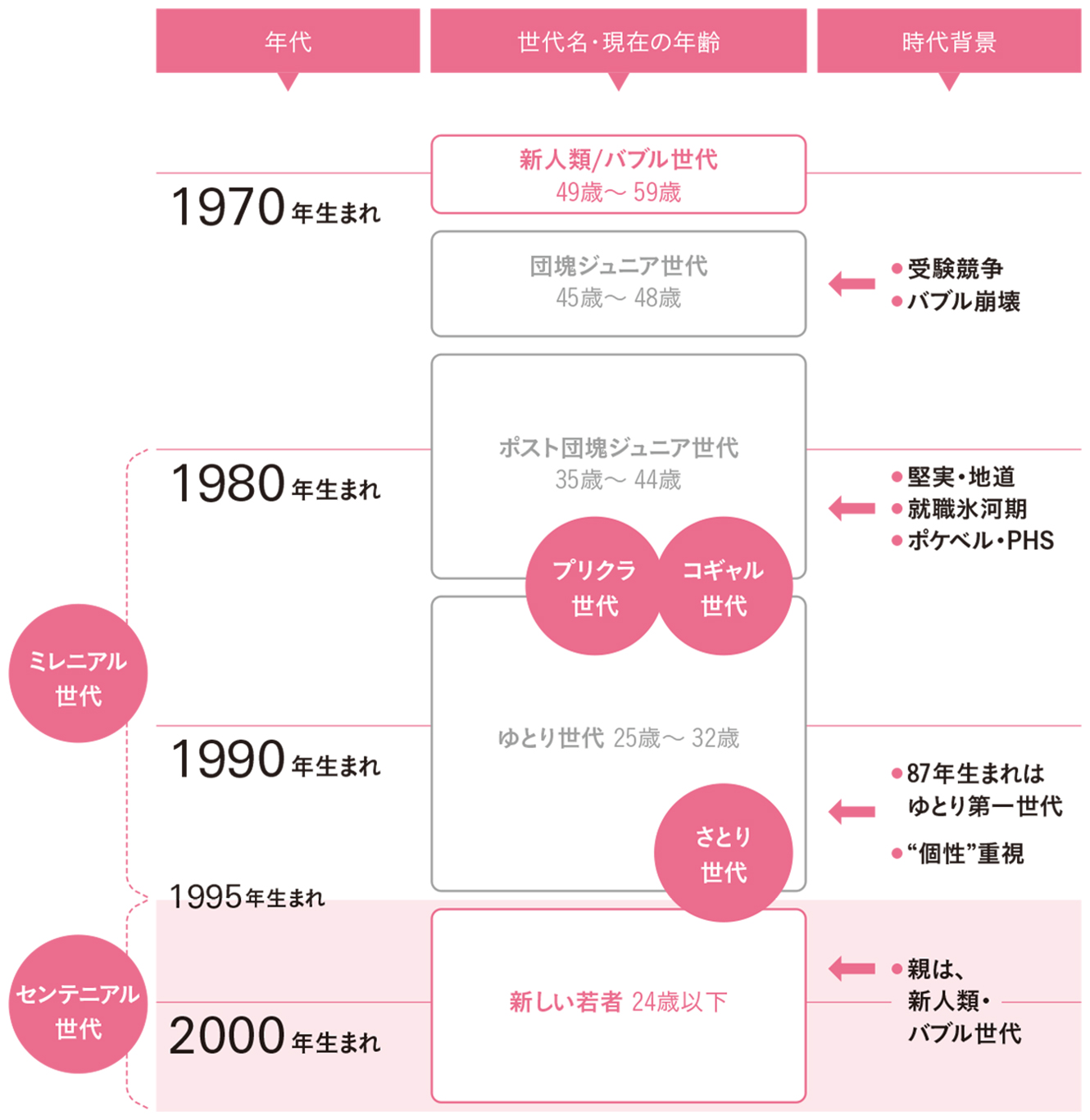

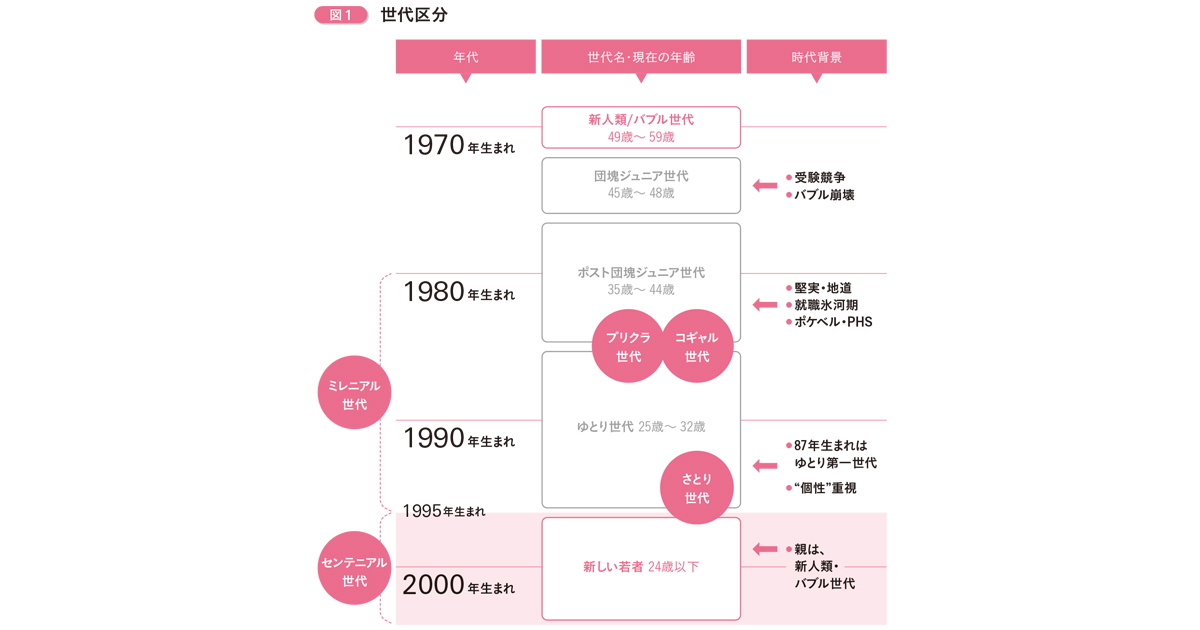

それでは、これまでの"若者"はどうだったのでしょうか。世代論から考察したいと思います。90年代から現在までの30年間を10年単位に区切ってみると、3つの世代に大別されます。ひとつは90年代に10代を過ごした「ポスト団塊ジュニア世代」、次に2000年代に10代を過ごした「ゆとり世代」、最後に2010年代に10代を過ごした、「Z世代」と呼ばれる新しい若者世代があります(図1)。

まず始めに「ポスト団塊ジュニア世代」について見ると、彼らが10代だった90年代と現在とでは社会環境が大きく異なります。バブル崩壊後、長く続く不況期に社会へ出たこの世代は、それまで約束されていた豊かな生活への道のりは険しくなり、成果が得にくい時代に突然、社会に放り出されることになりました。華やかな暮らしを夢見ることは叶わず、丁寧な暮らしを志向せざるを得なかったのです。

こうした背景から結果や成果ではなく、過程やプロセスを重視する考えが強まりました。人生設計においても同様で、見通せない将来の豊かさより、目の前にある生活を大事にする「プロセス志向」が強まったのです。

続く「ゆとり世代」では、2000年代に入ってからの景気変動、テクノロジーの進展を背景に生活環境が大きく変わり、意識はさらに変化しました。10代だった間にITバブル崩壊やリーマンショックなどを経験し、引き続き、将来に対して明るい展望が見えない中、消費欲求は停滞。「モノより思い出」に代表される、「コト志向」へと意識は変化しました。

人生設計においても新しい世紀の将来像が見通しにくい中で、刹那的な志向が強まり、目の前の人生を謳歌することに意識が向いていました。将来を見据えた人生設計という意識は低かったと言えます …