消費者の潜在的な課題を紐解き、「デザイン思考」を商品開発の観点から取り入れるには、どうしたら良いのだろうか。「無印良品」の事例を基に、その秘訣を探る。

オブザベーションという商品開発手法が注目される理由

近年、商品開発手法のひとつとしてオブザベーション(観察)によって商品アイデアを得て開発する方法が注目されています。商品開発の現場では、消費者のニーズを探るためにさまざまなマーケティング調査を実施します。一般に消費者へのアンケートやインタビューでは、あくまで消費者が意識している要望や不満の状況を知ることができるのですが、意識されていない不満や要望は出てきません。意識していない消費者の要望や不満を見つけ出す手法として有効なのが、オブザベーションという手法となります。

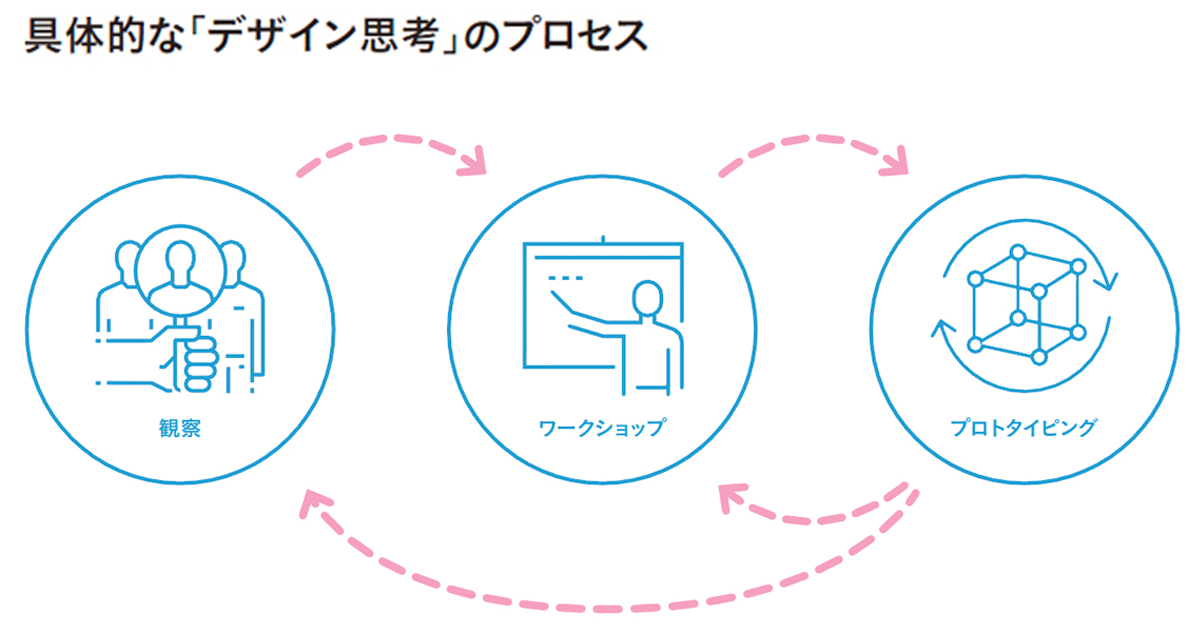

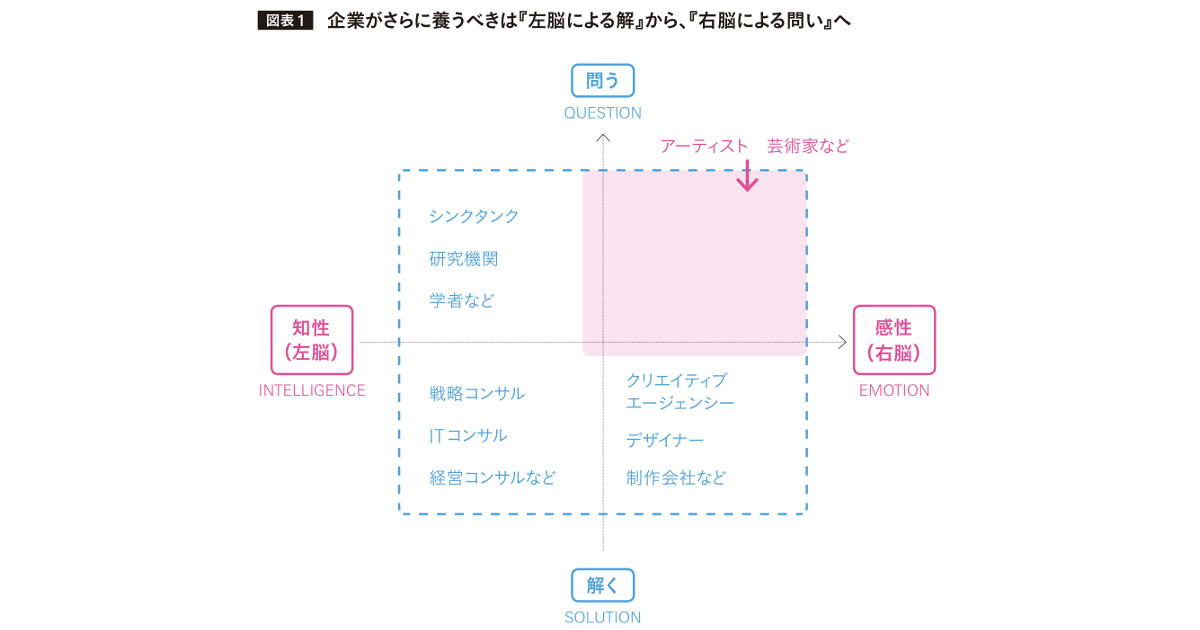

オブザベーションは、デザイン思考を実践するために欠かせないプロセスと言われています。デザイン思考とは、アメリカのデザイン・コンサルティング会社IDEOにより提唱された思考法であり、そのポイントとしては、徹底的に使い手の視点を重視し「人々のしないことに目を向け、言わないことに耳を傾ける」ことです(ティム・ブラウン、2010)。

徹底的なオブザベーションにより「今まで気が付かなかった!」というような商品アイデアが、この「デザイン思考」からは生まれています。

無印良品の事例から考える 観察による商品開発

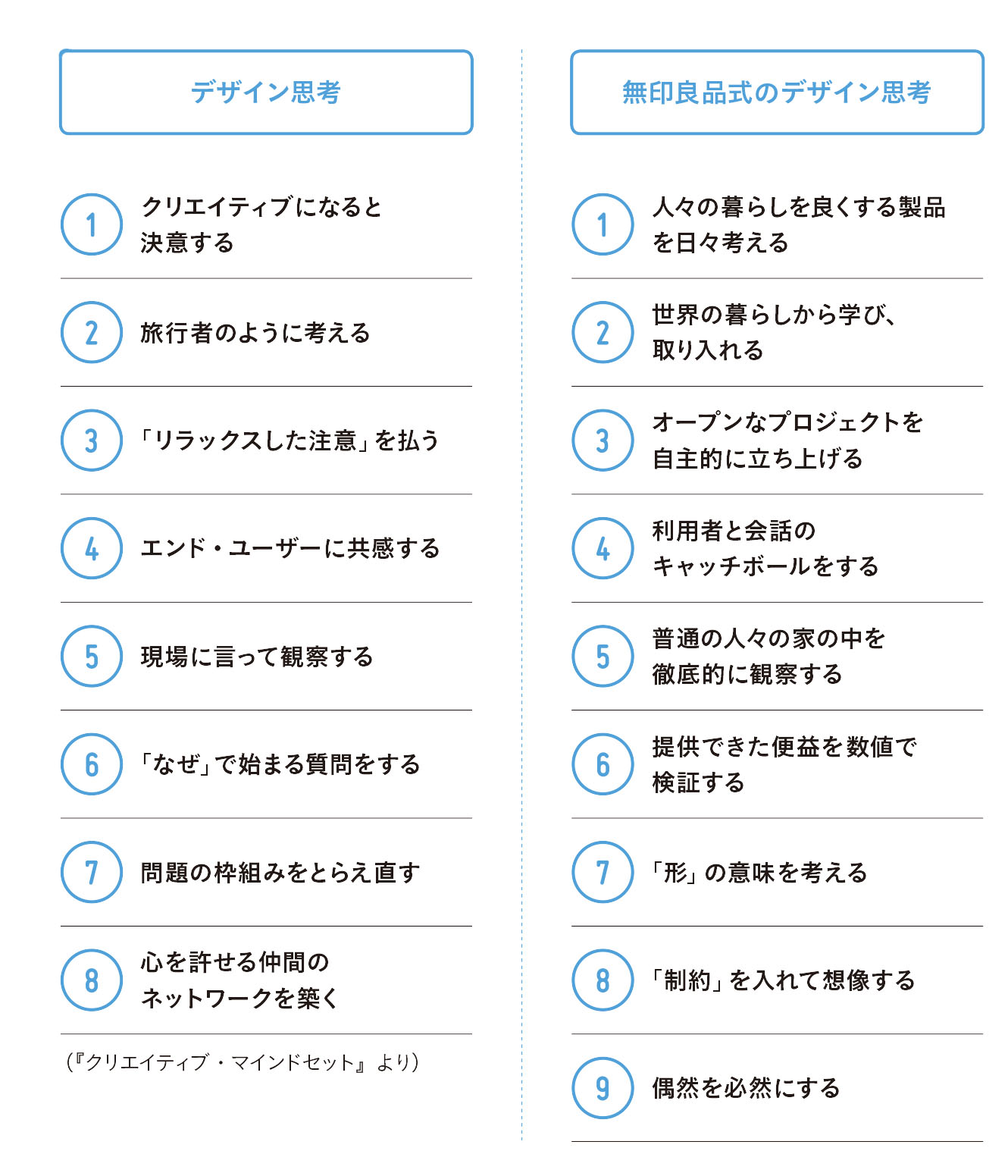

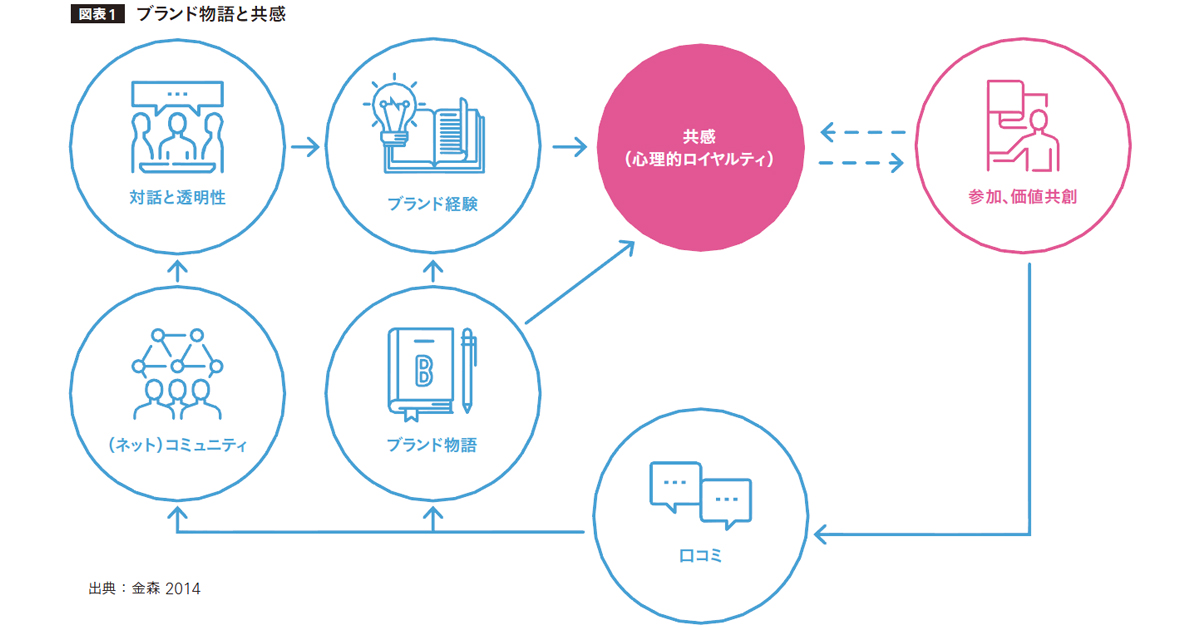

このオブザベーションによる商品開発を行っている日本の代表的な企業が、良品計画(無印良品)です。無印良品の開発手法は、そもそも「デザイン思考」との共通点がありますが、これは元IDEO出身のプロダクトデザイナー・深澤直人氏が良品計画のアドバイザリーボードとして、商品開発へ参加をしていることより、自然と無印良品流にアレンジして取り入れられていることが指摘されています(図表1:増田、2016)。

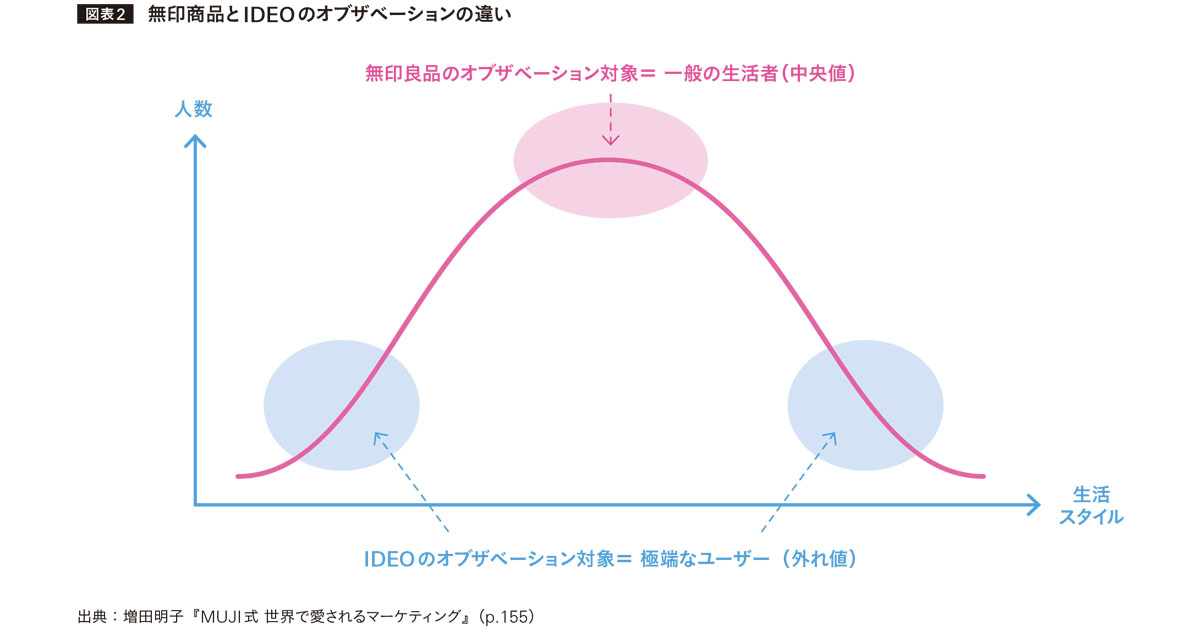

無印良品のオブザベーションの方法は、開発メンバーが一般家庭を訪問し、生活者がどのように暮らしているか、モノがどのように使われているかといったライフスタイルの状況を詳しく観察するというシンプルな方法です。他の企業と比べて無印良品の場合、オブザベーションの徹底度合いが高く、独自のノウハウがあります …