世界的に今、広まりつつある「デザイン思考」には、具体的にどのような考え方やポイントがあり、どのような点で有効なのだろうか。企業の問題解決に、デザイナーの考え方をどのように生かせるかを分析する。

デザイナーの考え方を企業の問題解決に生かす

経営とデザインを考えるにあたり、「デザイン思考」を外すことはできないだろう。審美性を求めるデザインそのものとは異なり、デザイナーの考え方を問題解決に生かす「デザイン思考」は企業の製品開発に限らず、さまざまな問題解決の方法として広まっている。

「『デザイン思考』は商品開発を変えるか」という問いに対して、答えを先取りすると「企業は新しい商品開発の方法を取り入れざるを得ない。早くそこに到達した企業ほど現状を打破し、企業価値を高めていくことができる。その中で『デザイン思考』は比較的取り組みやすい方法だ」というのが答えである。

事実、世界で最もデザイナーを抱えている企業は現在「デザイン思考」を積極的に取り入れているIBMであり、パナソニックでも昨年Panasonic βという「デザイン思考」型の組織をシリコンバレーに立ち上げ、わずか1カ月で1000を超えるビジネスアイデアを創出している。JALも天王洲にイノベーションラボをオープンさせている。

そもそも「デザイン思考」とは、デザイナーの考え方をデザイナーでない人でも活用できるようにした問題解決のための思考法である。デザインコンサルティング会社のIDEOが提唱したこの考え方は、20年近い時間をかけて世界に広まった。

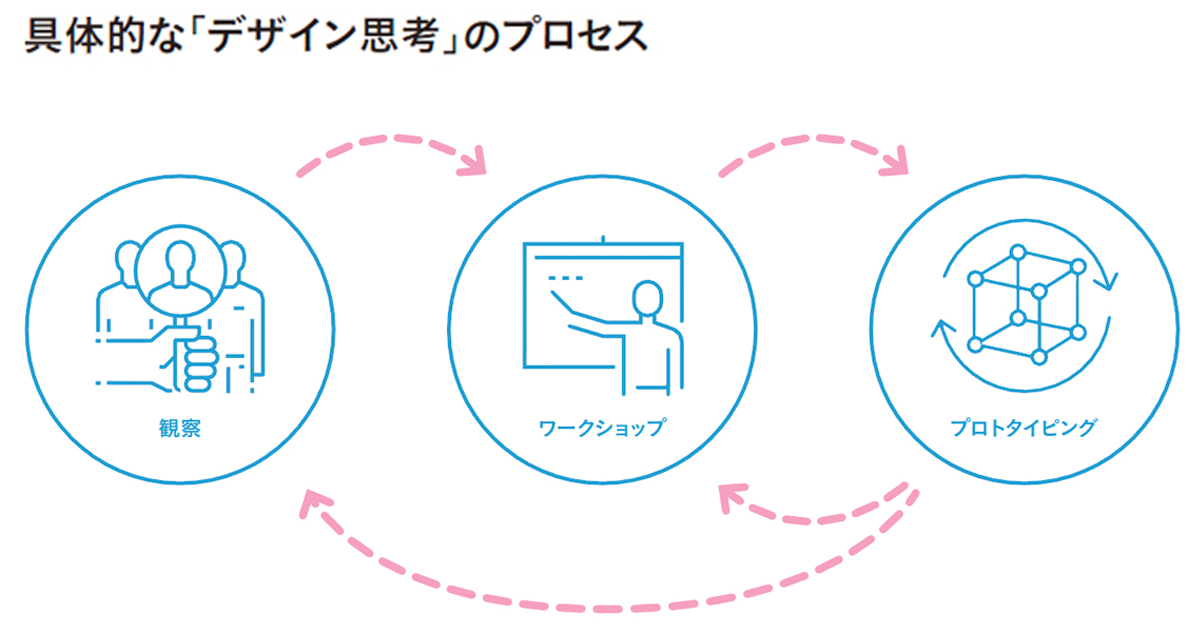

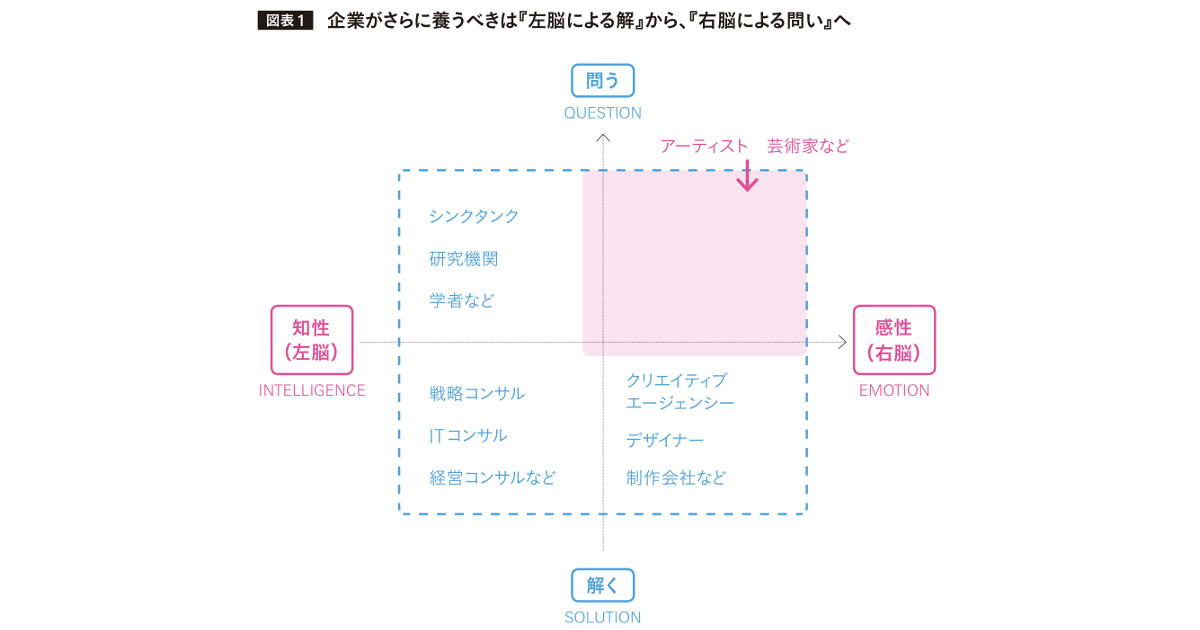

この「デザイン思考」の特徴をあげると、3つの考え方と3つのプロセスに特徴がある(宮澤、2014)。3つの考え方とは「人間中心思考」「共創型」「非線形プロセス」である(図表1)。

まず「人間中心思考」とは対象者に寄り添う気持ちや心を持つことが重要であり、観察などの定性的手法で対象者の課題や悩みを理解しようとする考え方だ。そもそも人は自分の悩みや気付き、課題について言葉で表現できるのは全体の5%程度だと言われており、言語による調査手法に頼らないという特徴がある。

2つめの「共創型」とは異なる経験や文化を持つ人たちと問題やアイデアを共創することで、新しい解決策をつくり出そうとするものである。従来の製品開発は企業内の限られたメンバーで行われることが多い。

しかしその方法だと、課題発見やアイデアの幅が狭く、従来の解決策の域を出ないことが多い。確かに同じ会社に10年勤め、同じ給料体系で同じ時間で会社に通い、同じようにランチを共にしているメンバーでは、その会社では思いつかなかったようなアイデアを出すのは現実的に大変難しいのではないだろうか。「デザイン思考」では業界や経験の異なるメンバーでチームを組み、共創しながら問題を解決していくことを大切にしている …