生物進化の方法から、本質的なデザインや発想を学ぶことができると、新しい手法を構築している、デザインコンサルティングファームNOSIGNER 代表の太刀川英輔氏。同氏が生物の進化のプロセスを噛み砕いて考える"進化思考"とは。

生物進化のプロセスとイノベーションに共通点

生物の進化プロセスを研究して、イノベーションを起こす方法を研究しているデザイナーがいる。NOSIGNER 代表の太刀川英輔だ。

デザイナーである彼自身が、実際のデザイナーの思考プロセスから生まれた真のデザイン思考として生み出したのが、生物の進化のプロセスをイノベーション発想に変換する「進化思考」だ。

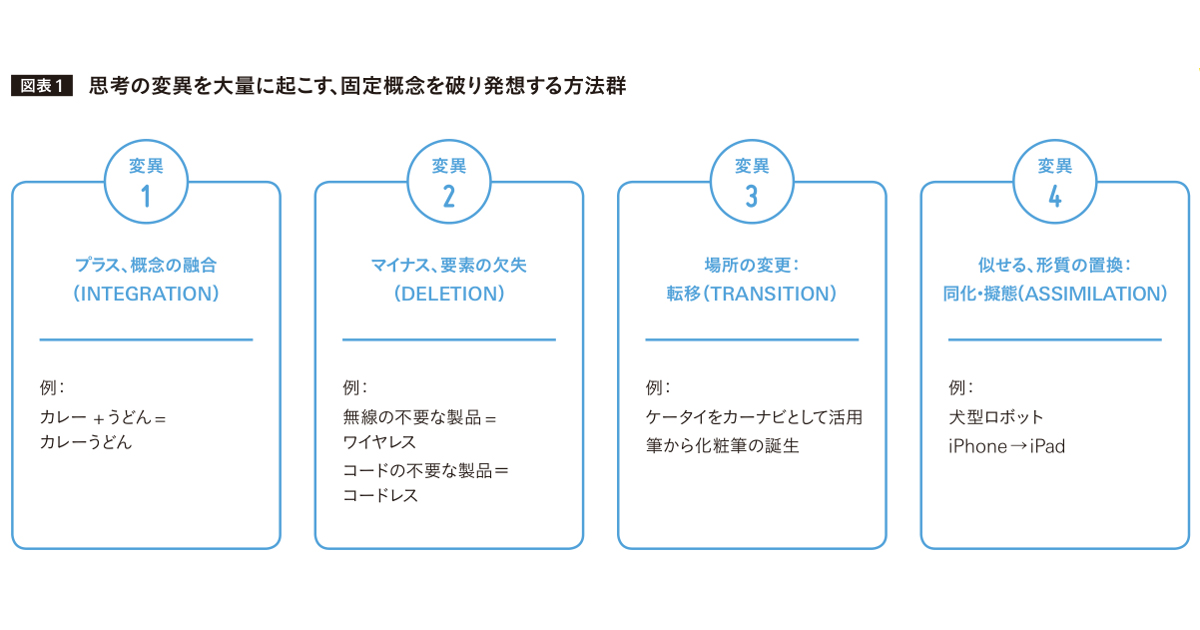

「時代の中で価値ある変化や新しい関係性を生み出してきたイノベーションには、どうやら思考のルールとも呼ぶべきものがあることに気づいたのです。見えてきたのは生物の進化とイノベーションは、例え話としてだけではなく、その発生の仕方が根本的に良く似ているということ。イノベーションは進化のエミュレーション(疑似再現)であると常々言っているのですが、生物の進化とテクノロジーの間の共通する性質を読み取ることによって、イノベーションは格段に発生しやすくなると思っています。そのような視点から進化思考は生まれました。

僕は今、デザインコンサルティングを仕事としながら、生物の進化プロセスを自分なりに研究しているのですが、生物の進化を紐解くと、イノベーション発想法として使える手続きが多くあることに気づきます。

僕らは無意識に『ペインを最小化して価値を最大化したい』という欲求を持っています。それは生物も同様です。自分たちの労力を最小にして獲物を捕まえたい。でも競争相手が多いと労力が増えてしまうので、生態系的ニッチ(競争相手がいないところ)のような関係性を見つけ、そこに向かって変異していくことによって、生物は進化してきました。

例えば毒のあるユーカリの葉を食べることができるようになったコアラだったり、あるいはクマノミとイソギンチャクが共生関係を結んだり。これは人間の世の中でも当てはまりますよね。ブルーオーシャン戦略などのマーケティング手法はまさにこの話をしています。

実はそういう生態学的なメタファーが、歴史的にもイノベーションに生かされてきている。これはもちろん偶然ではありません。なぜなら人は自分を進化させるために道具をつくってきたのですから …