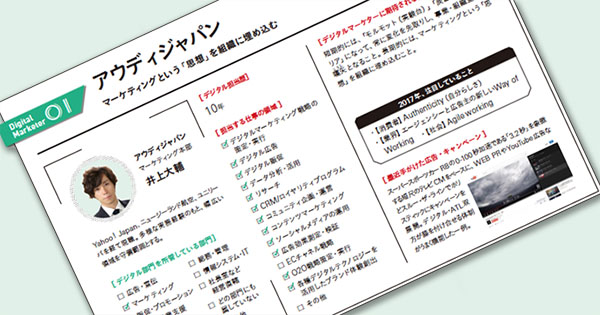

2014年にスタートしたWEBメディア「TOKYOWISE」。パラグラフ、OPENERSが運営するインディペンデントなメディアであり、広告は1社スポンサードが前提。そのスポンサーをしてきたのが、スターバックス コーヒー ジャパンだ。マーケターと編集者が手を組んだ、WEBメディアのあり方をめぐる挑戦。スターバックス コーヒー ジャパン(以下、スターバックス)の長見明氏、パラグラフの長﨑義紹氏の対談から、その軌跡を追う。

パラグラフのオフィスにて実施された対談の様子。

リーチしたいターゲットが集まるコンテンツからつくる

―2014年に「TOKYOWISE」を立ち上げたきっかけとは。

長見:スターバックスはTwitter、Facebookで数百万規模のフォロワーを抱えています。新商品の告知など、僕たちが純粋なファンの方たちに伝えたいことは、SNSだけで実現できてしまう。でも自社アカウントで発信するコンテンツだけでは、情報感度の高い層は満足させられないのでは、という問題意識がありました。

スターバックスがアーリーアダプター層と、継続的に接点を持てる場がつくれないか...。そんな考えから生まれたのが「TOKYOWISE」でした。長﨑さんと食事をしていた時、こんなことを考えているのだけど...と話したのがきっかけでしたよね。

長﨑:僕は、いろんな雑誌で編集の仕事をしてきたけれど、どこも販売収入が落ち込んで、広告部の声が強くなっていると感じていました。広告部が強くなると、クライアントの意向を反映せざるを得なくなる。自ずと記事の自由度が少なくなっていきます。1社提供、インディペンデントなWEBメディアというアイデアは、僕の問題意識にも合致していたんです。

長見:企業がテレビ番組をスポンサードするのは、CMをその番組を見ているであろう、ターゲットに見てもらいたいから。番組というコンテンツをつくり、そのコンテンツ特性によってターゲットを1カ所に集めて、そこで広告するという手法は昔からあったものですよね。スターバックスはテレビで1社提供ができるほどの広告費はないけれど、WEBならできるのではないか、と。

キュレーション問題は「TOKYOWISE」には追い風?

―開始から約2年経ちましたが、手応えを感じていますか。

長見:始めた当初は、僕たちの試みを粋に感じてもらって、キュレーションメディアの人たちからコンテンツ配信で協力を得られたりもしました。

長﨑:でも、その後ネット上でのコンテンツ分散化の傾向が強くなったりして。コンテンツのつくり方がどんどん荒っぽい方向に移っていきましたよね。僕たちの記事は、出口がデジタルなだけで、つくり方は極めてアナログ。街を走り回ってかき集めてきた情報を、ただ羅列しているわけではない。ほとんどの記事に、編集者の視点があります。でも丁寧にコンテンツをつくり込んでいると、どうしても制作できる本数に限界があり、伸びきれていなかった。

長見:どこかで跳ねるきっかけが必要ですが、そのきっかけをつかみきれていないというか…。

長﨑:でもキュレーションメディアの運営体制が問題視される中で、オリジナルコンテンツに、こだわってきた「TOKYOWISE」にとって、良い流れがきていると思いますよ ...