コロナ禍で加速した「パーパス」の策定。しかし今、「策定後」の課題が浮き彫りに。300件以上のブランディングプロジェクトに携わってきたブランドデザインカンパニー・IGIが、パーパスを活かし動ける組織になるためのポイントを解説。

「パーパス」の概念が国内で脚光を浴びるようになり、ここ数年、企業のパーパス策定が進んでいる。コロナ禍が重なり、生活様式や働き方が一変、経営層も従業員も「求心力を持つ指針」が必要になったことも、その背景にある。

「パーパスを策定したいという要望が特に当社に多く寄せられたのは2020年で、プロジェクト数も一気に増加。投資予算も年々拡大しています」と話すのは、たきコーポレーション IGIカンパニー代表の井上元気氏。2023年に入り、「パーパスを策定したものの、なかなか浸透しない」「パーパスに沿った事業活動が展開できていない」といった悩みを抱えている企業も出てきているという。

井上氏は、自動車の機能になぞらえ「エンジン=パーパス」「ハンドル=経営層の方針」「アクセル=浸透施策やパーパスに沿ったアクション」「タイヤ=従業員一人ひとりの駆動力」と例え、「アクセルを踏まなければ自動車が動きません。パーパスを策定し方針が明確で従業員の駆動力が素晴らしいのに、パーパスに沿ったアクションにまで一歩踏み出せない、動けない、そんなケースが増えてきています」と話す。

自発的な行動が起きる組織

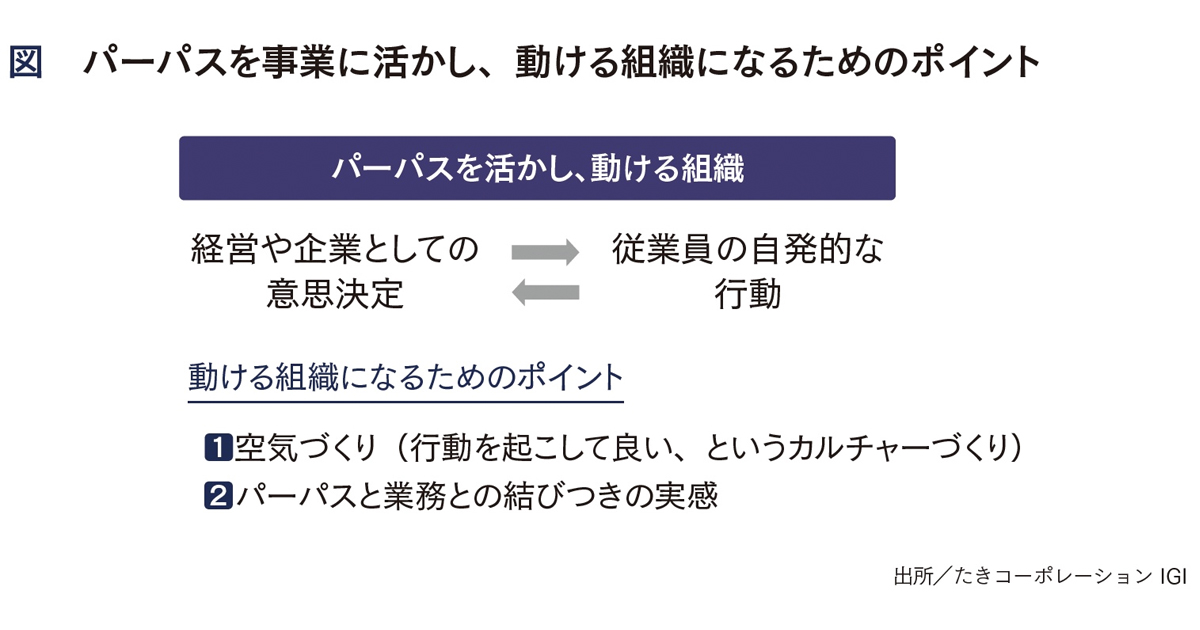

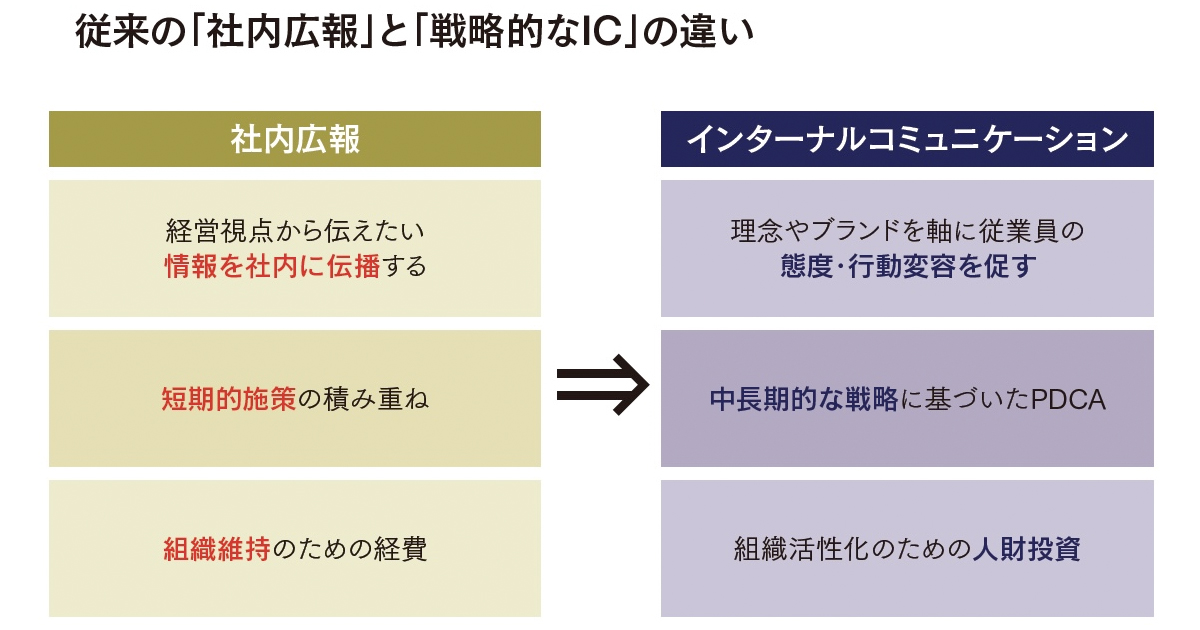

そもそも「パーパスが組織に活かされている」状態とはどういうことなのか。「パーパスにもとづき企業として速やかに意思決定がなされ、それにより従業員エンゲージメントが向上、自発的な行動が起きており、ひいては顧客からの共感が得られている状態」だとIGIのCreative Director木村高典氏は話す。

その好例として、木村氏はぐるなびの事例を挙げた。同社は2021年「つなぐワクチンプロジェクト」を実施。「ワクチンマッチングシステム」という独自のシステムを開発し、企業・団体等がキャンセル等の理由により余剰となったコロナワクチンの情報を登録すると、その情報が飲食店従業員に一括でメール配信されるというもので、飲食店従業員への早期ワクチン接種を実現した。これは従業員から出てきたアイデアで、「食でつなぐ。人を満たす。」というパーパスを掲げる企業として、やるべき取組みとして、社長に提案し即断されたという。

では、「パーパスで動ける組織」になるために何が必要なのか。木村氏は、「行動を起こしても良いんだ、というカルチャーをつくること」そして「パーパスと業務の結びつきを実感できる機会をつくること」の2つがポイントだと話す。

例えば、パーパスの策定段階から従業員を巻き込み、本気で組織が変わろうとしていることを示すため、全国の支店を行脚して啓発活動を実施する、動画やポスターなどで、従業員の目にメッセージが触れやすくする、業務におけるパーパスを意識した行動やアイデアを紹介しあえるワークショップを行うなど、地道な活動の積み重ねが有効だという。

「こういう組織でありたい」という理想と現実のギャップを埋めるには、「パーパスの浸透戦略ロードマップ」を作成するとスムーズだと井上氏。「浸透の段階を周知、理解、共感、行動の4つに分け、どんなツールを使い、どう浸透させていくかを、企業の特性に合わせて整理しておくことで、よりアクションにつなげやすくなります」(井上氏)。

出所/たきコーポレーション IGI

たきコーポレーション IGI

カンパニー代表

Branding Producer

井上元気氏

たきコーポレーション IGI

CBO/Creative Director

木村高典氏

お問い合わせ

株式会社たきコーポレーション IGI

https://igi.taki.co.jp

〒104-0045 東京都中央区築地5-3-3 築地浜離宮ビル

igi@taki.co.jp