社内報作成、社内イベント運営、インターナル・ブランディングの支援などを、創業以来40年以上展開してきた産業編集センター。コロナ禍での変化を経て、今、必要とされる施策の傾向やポイントを解説する。

300社以上のインターナル・コミュニケーションをサポートしている産業編集センターは、クライアントを対象に調査を継続的に実施している(2023年の有効回答166件)。

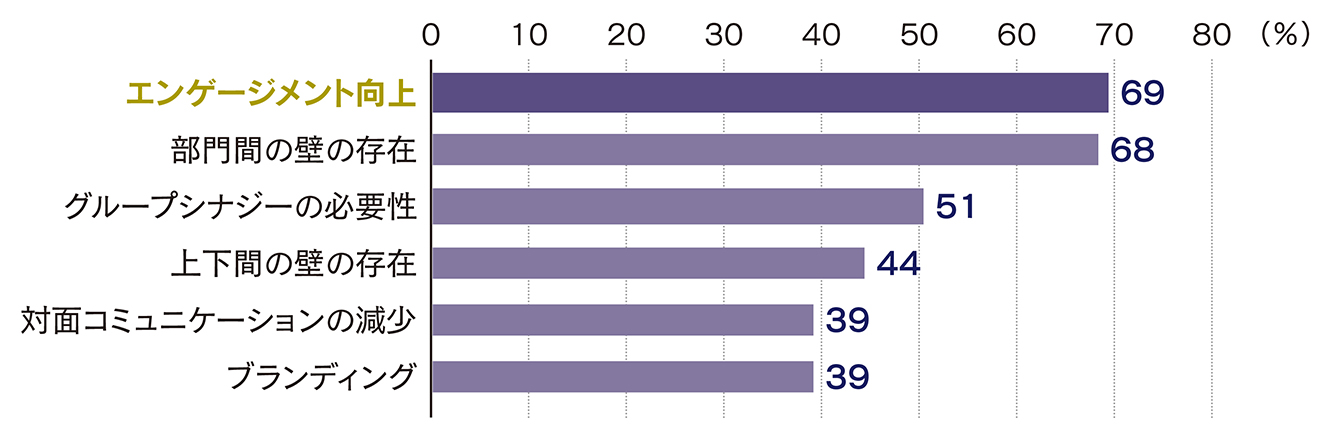

調査によると、「コロナ禍の不安要素」として掲げられていた「会社やグループとしての一体感の醸成」や「経営理念やパーパスの理解、浸透」については、2023年時点で「懸念」と回答する企業が大幅に減少。インターナル・コミュニケーションを重視する理由としては「エンゲージメント向上」と回答した企業が最も多かった(図)。

出所/産業編集センター

産業編集センター はたらくよろこび研究所の相山大輔氏は「調査の結果から、従業員エンゲージメント強化が大きな関心事となっているのが分かります。昨今、企業とステークホルダーの関係性は大きく変化しています。企業の魅力の源泉が、かつてはスペックや利益だったのに対し、現在は志やパーパスといったものに置き換わるようになりました。それに伴い、企業姿勢や経営ビジョンに対する従業員の“共感”をいかに獲得するかが、より問われるようになっています。その前提でエンゲージメントを考えると、企業が目指す方向性と従業員の志の『シンクロ度合い』が鍵と言えるでしょう。シンクロ度合いを高めるためには、企業の理念や姿勢と、従業員自身のありたい姿を、互いに可視化していくことが重要です」と解説する。

同社の分析によると、コミュニケーション部門が担当する範囲において、従業員エンゲージメントを高める要素は、「企業風土・文化」や「挑戦機会」「経営陣」「企業ブランド」など、会社ごとにバラつきがあり、ひとつの企業の中でも、職位や立場によってエンゲージメントの度合いに差が出るという。つまり、各社が自社にとって最適な訴求ポイントやコミュニケーション施策をそれぞれ設計していく必要があるということだ。

5つのステップ

そこで相山氏が提案するのは、次の5つのステップを踏むことだ。一つ目は「インサイト」。施策設計に入る前に経営陣や従業員の本音を聞き、自社にとってのエンゲージメントの源泉を把握する。2つ目は「運用設計」。誰が誰のために情報を伝えるのか。ターゲットを決め、用いる媒体を選択する。さらには他部門から「社内広報を使いたい」と情報が入ってくるような体制づくりを行う。

3つ目は「接点開発」。従業員に「社内報を見て」と言わなくても、自然と目に入ってくるような接点を見つけていく。4つ目は「クリエイティブ」。経営層や企業理念に触れやすい機会をつくり出し、会社からの情報に当事者意識を持てるような仕掛けをつくることだ。そして5つ目は「効果測定」。自部署のデータのみならず、様々な調査結果をかけあわせることで、更なるエンゲージメント向上に必要な要素が洗い出せる。

「インターナル・コミュニケーションが上手な企業は、施策の目的を明確にし、早い段階から社員を巻き込み、社員自ら表現する機会を設けています。職位など対象別に中長期の施策を検討したり、情報接点を変更したりと、5つのステップに合わせて自社に最適な戦略は何かを見直してみてください」(相山氏)。

産業編集センター

事業推進部・はたらくよろこび研究所

本部長

相山大輔氏

お問い合わせ

株式会社産業編集センター

https://www.shc.co.jp/

〒112-0011 東京都文京区千石4-39-17

aiyama@shc.jp(担当 相山)