企業の広報戦略・経営戦略を分析するプロが、データドリブンな企業ブランディングのこれからをひも解きます

| 今回のポイント | |

|---|---|

| ①「コロナ禍で勤め先への関心が低下」約4割 | |

| ② 関心が薄い社員までとらえるには手法の妙が必要 | |

| ③ エンターテインメントの「魅せる」視点を |

従業員エンゲージメントとは企業への信頼や愛着、誇り、貢献意欲を表し、企業と従業員双方の成長に欠かせない概念です。雇用関係の安定化に貢献するものとして見られてきましたが、コロナ禍以降は社全体の結束を強固にして、危機を乗り越えるために新たな価値を創造するという課題感のもと改めて注目されています。

インターナルブランディング

ビジョン(理念)のもとで組織が同じ意識を共有し一枚岩となって行動することで、組織そのものの価値を高めコーポレートブランド力強化を図ることを「インターナルブランディング®」と呼びます。組織が一枚岩となるためには社員一人ひとりのエンゲージメント向上が欠かせません。そのためには北極星たるビジョンの浸透が大前提となるわけですが、それにはリレーション、モチベーション、ワーキングコンディションの三要素が影響します。

中でも特に重要なのは、リレーション=社員が思いやりを実感できるコミュニケーション環境、モチベーション=企業と社員自身のパーパスの合致、ワーキングコンディション=社員の待遇・働きやすさ、です。コロナ禍初期においては、環境変化への対応として、強力なトップメッセージで社員を鼓舞しモチベーションを高めようとしたり、働き方の変革・改善やストレスケアなど、ワーキングコンディションの改善に取り組んだりした企業が多いのではないでしょうか。

1年以上が経過し新たな働き方に慣れてきたであろういま、本稿では「リレーション」について取り上げます。

4割近くが自社への関心希薄に

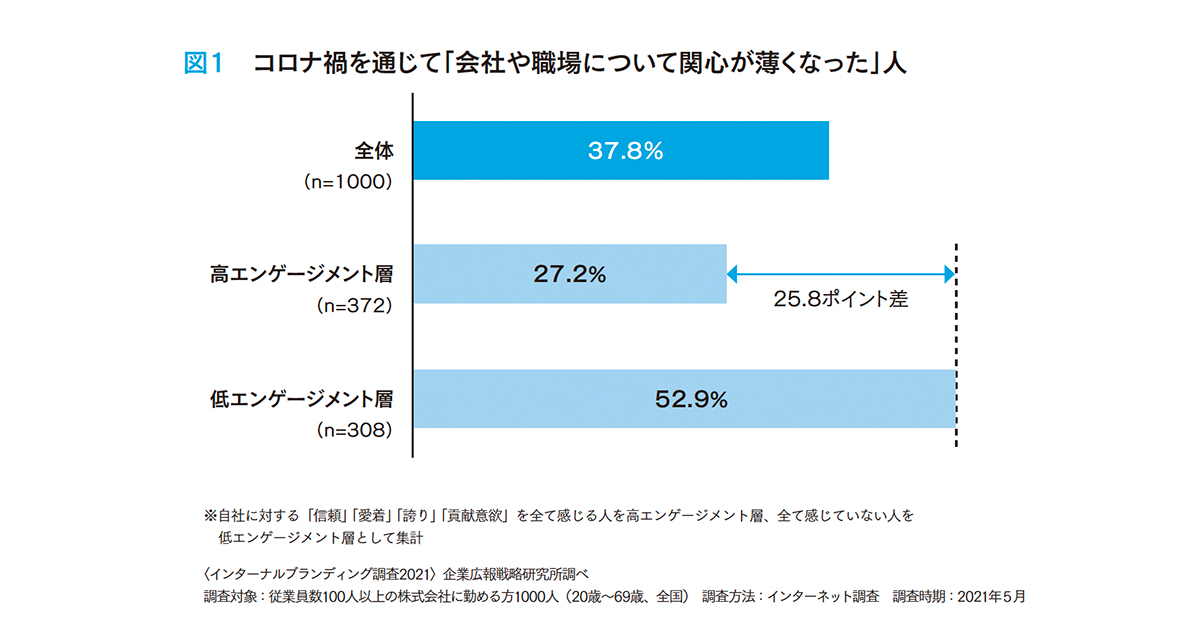

企業広報戦略研究所がビジネスパーソンを対象に行った「インターナルブランディング調査2021」では「リレーション」に関係する興味深い結果が示されました。コロナ禍を通じて会社や職場について関心が薄くなったと答えた人が37.8%と4割に近い結果となりました。企業に対するエンゲージメントの程度別に見ると、高い層では27.2%、低い層に至っては52.9%となっており、エンゲージメントの程度によっても差が大きくなります(図1)。

※自社に対する「信頼」「愛着」「誇り」「貢献意欲」を全て感じる人を高エンゲージメント層、全て感じていない人を低エンゲージメント層として集計

〈インターナルブランディング調査2021〉企業広報戦略研究所調べ

調査対象:従業員数100人以上の株式会社に勤める方1000人(20歳~69歳、全国)

調査方法:インターネット調査

調査時期:2021年5月

「愛の反対は無関心である」と言われますが、社員が所属する企業に対して関心が薄いことは、インターナルブランディング的には危機的な状態と言えます。エンゲージメントを支える「リレーション」を構築するにはコミュニケーションが欠かせないわけですが、そもそも関心が薄い=健全なコミュニケーションを取りづらい社員が増えているというジレンマの中で、企業はどのようにインターナルブランディングに取り組めばよいのでしょうか。

「見せる」ではなく「魅せる」

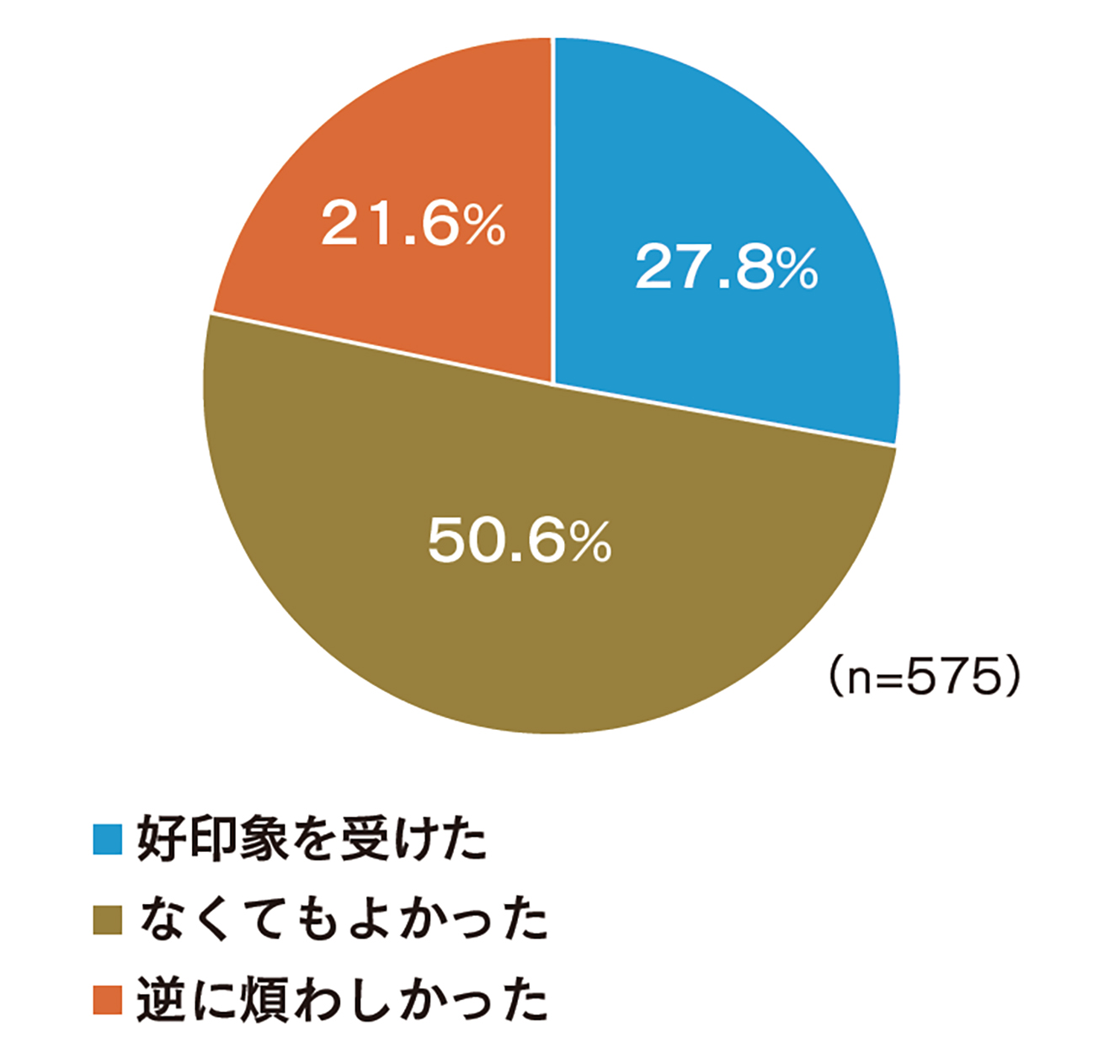

同調査ではインターナルコミュニケーション施策の有無や印象についても聴取しています。例えば社内報ですが、コロナ禍のおりに自社の社内報(印刷版/データ版問わず)に触れたことのある人は全体の6割弱。一見すると非常に役立っているかのように思えますが、次にその印象について見ると、好印象と答えた人がうち27.8%だったのに対し、なくてもよかったと感じた人が50.6%、むしろ煩わしく感じた人も21.6%と、受け止め方はまちまちです(図2)。

出所/調査概要は図1と同様

これと同じ傾向は「トップメッセージ」や「社員交流施策」にも見られます。社員に「何を伝えるか」が重要なのは当たり前ですが、「どのように伝えるか」や「どのように巻き込むか」のような視点を持たねばなりません。そこで、経営層のメッセージやビジョンを上意下達な方法で「見せる」のではなく、演出も含めて「魅せる」といった考え方への転換が必要になるのではないでしょうか。

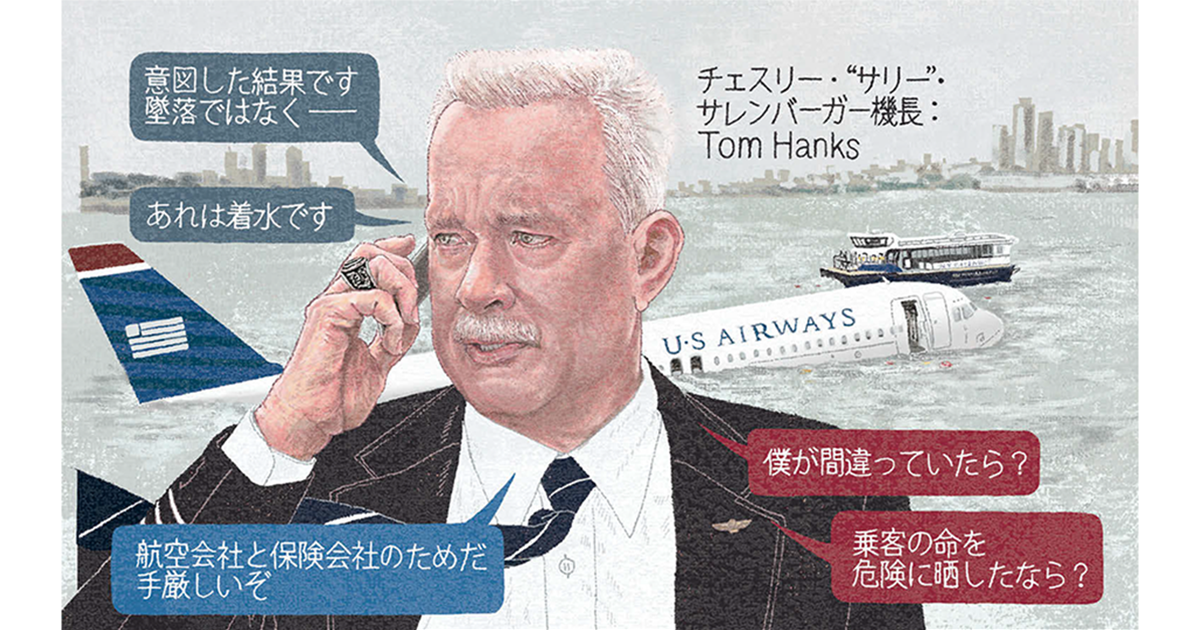

社内広報にもエンタメ視点を

そこで“魅せる”ための拠り所となるものが「エンターテインメント」なのではないかと考えています。例えば、2021年度の入社式では満開の桜で埋め尽くした会場からオンライン配信をしたケースが話題になりましたが、技術や映像コンテンツを駆使し、社外からも「いいね!」と言わせるクリエイティビティがありました。

他にも、社員運動会を「e-スポーツ大会」として実際のオンラインゲームで対戦したり、最新型のVRデバイスを全社員に支給しバーチャル空間上での雑談やゲームを通じてコミュニケーション機会を作ろうとするケースもあります。

こうしたエンターテインメントの力を借りて参加障壁を下げながらインターナルブランディングの推進を図る、言うなれば“エンターナル”なコミュニケーションが、これから有効性を増すエンゲージメント構築手段になるはずです。

「エンターナル」なコミュニケーションの詳細は、企業広報戦略研究所サイトにて

https://www.dentsu-pr.co.jp/csi/csi-topics/20210801.html

電通パブリックリレーションズ

情報流通デザイン局 コミュニケーションデザイン部

シニアプランナー

高橋洋平(たかはし・ようへい)

PRプランナー・ディレクターとして通信業界や飲料業界など民間企業を中心に、マーケティングからコーポレート領域まで幅広く支援。電通PRトレンド予測レポートの執筆も担当。

電通パブリックリレーションズ

企業広報戦略研究所

上席研究員

陳 妃史(ちん・ひふみ)

企業広報戦略研究所 上席研究員として、インターナルブランディング®や魅力度ブランディング等の調査研究に携わり、モデルを活用したPR戦略提案・コンサルティングも行う。

企業広報戦略研究所は電通パブリックリレーションズ内に2013年に設立。企業経営や広報の専門家(大学教授・研究者など)と連携して、企業の広報戦略・体制などについて調査・分析・研究を行う。https://www.dentsu-pr.co.jp/csi/

CASE

風通しの良さで知られるヤッホーブルーイング社の社内ポータル再構築

同社は「チームで仕事をすること」を非常に重視している。それに欠かせないのは活発な社内コミュニケーションだ。業務外の話題で雑談する「雑談朝礼」やニックネームで呼びあう文化など、自己開示と他者理解を促す取り組みを10年以上続けてきた。現在は約5割の社員がリモート環境で働くが、雑談の内容まで記録・全社共有される議事録や、共同編集可能な資料上でのチャットなど、オンライン下でも相互理解の助けになるコンテンツが日々生まれている。

一方、弊害となったのは“情報洪水”。コンテンツ増加に伴いアクセス性が悪くなった。そこで誕生したのが新社内ポータル「ヤッホーの居間」だ。タイムカードや掲示板機能のほか、社員SNSや社内番組など、エンタメ性の高いコンテンツもトップ画面からアクセス可。家族(社員)の団欒の場である「居間」をイメージしているそうだ。

ヤッホーブルーイング

ヤッホー盛り上げ隊

(人事総務ユニット)

ユニットディレクター

長岡知之氏

ログイン/無料会員登録をする