調査リリースは簡単なようで難しい、非常に奥深いPR手法でもあります。本誌連載中の「プレスリリース道場」応用編として、そのポイントをまとめました。

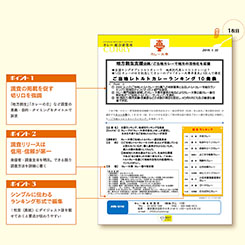

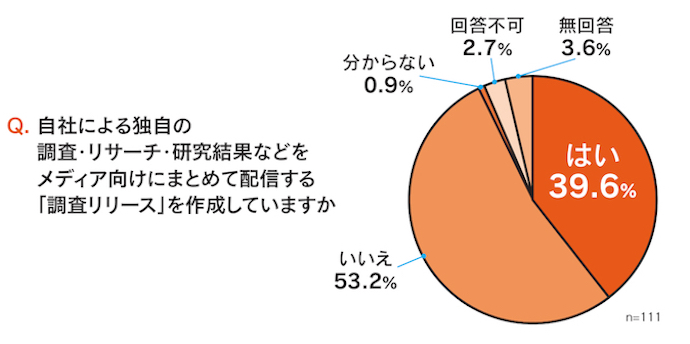

毎日たくさんのプレスリリースを見る中で、私自身の肌感覚としても、調査リリースがかなり増加していると感じています。広報に力を入れている企業は必ずといっていいほど調査リリースを出しており、中には新商品より多い企業もあるほどです。広報会議編集部が2015年11月~12月に111社の広報部門を対象に実施した調査によれば、39.6%の企業が調査リリースを実施しているという結果も出ており(図1)、やはりそうかと納得した次第です。

私が講師を務める宣伝会議の講座で実施している受講者のリリース添削でも、以前は調査リリースが対象になることは皆無でした。ところが最近は必ずと言っていいほど調査リリースが含まれています。なぜ今、この手法が人気なのでしょう。そしてそれは効果を上げているのでしょうか。

図1「 調査リリース」実施企業は約4割

出所/広報会議編集部「企業の広報・PR活動に関する調査2016」

そもそも調査リリースとは?

ここで調査リリースの基本に立ち返ってみる必要がありそうです。以前は、調査リリースに書かれているようなデータは、新聞や雑誌などのメディアが独自に調査して発表しているものでした。その典型的なものが世論調査や選挙速報です。しかし、いくら大メディアといえど、多様な内容を細部にわたって調査することは不可能です。記事の信頼性を高めるためにもデータは欲しいところですが、オリジナルですべてのデータを網羅することは経費面でも労力面でも難しいのが実状です。

そこでメディアは、常時データを豊富に持つ外部からデータの提供を仰ぐようになります。大企業や研究機関、シンクタンク、大学、行政機関などです。こうしたメディアの要望がどんどん増えてくると、企業や機関も公開できるデータを整理して備えるようになります。さらには「どうせ問い合わせがあるのだから」と、自ら積極的にリリースで公開するようになっていきます。これがいわゆる「調査リリース」なのです。JTBが1969年から毎年発表している大型連休期間の旅行動向調査などは定番で、その先駆けといえるでしょう。

注意したいのは、調査リリースは商品をストレートに訴求するものではないので、すぐにマーケティング的な効果には結びつかないことです。それでも配信するのは、メディアとの人脈構築、シンパ形成、信頼感の醸成には絶大な効果を発揮するからです。私自身もカレーを専門分野とする立場から多くの調査リリースを手がけてきましたが、配信時に自然とコンタクトが生まれますし、「カレーのことなら、まず井上に問い合わせよう」という信頼感を得られたのは確かです。

気がかりな内容の変質

けれども昨今の調査リリースブームを見ていると、「掲載されたい」がためのリリースが増えているように思えてなりません。本来の「社会に有用なデータを広く提供する」という目的を外れた調査リリースが目立ちます。調査リリースと思って読み進めていくと、最後は自社商品のPRに結びついているパターンで、読み手としては正直あまり良い印象を抱きません。

背景には、ネットリサーチの登場によって安価で手軽に調査を実施できるようになったことがあります。以前ならモニターを募って、会場に集めて聞き取り調査をするなど調査には膨大なコストがかかりました。現在はメールマガジンの会員などを対象にアンケートを実施すれば、それなりの調査結果は得られます。「発信するネタはないけど、リリースを出して存在感を示したい」という企業にとって、飛びつきやすい手法になってきたのです。

PR会社も積極的に売り込む傾向が見られます。調査リリースの配信元を見ると …