4月の熊本地震や鬼怒川が決壊した2015年9月の東日本豪雨災害など、東日本大震災以降も「かつてない規模」「数十年に一度」と言われるような大災害が起きている。こうした災害時に大きな問題となってきているのが、自治体間の広報、とりわけネット上における情報発信の格差である。災害時に求められる自治体のネット広報について考えてみたい。

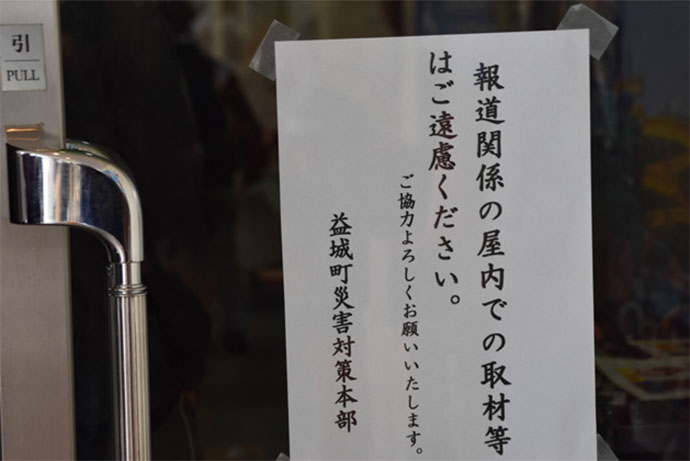

最も被害が大きくメディアの注目を集めた益城町の各避難所では、報道関係者向けに撮影を禁止する張り紙があった。

災害時には災害地域に関する情報ニーズが急増する。「今、どうなっているのか?」と災害地域はもちろん全国の人々が一斉に情報を求める。具体的な情報を探すために使われるのはネットだ。短期間に生まれるこの急激な情報ニーズへの対応力に自治体間で格差がある。

最も分かりやすい例は、被害拡大を想定した自治体のウェブサイトに対するアクセス集中への備えだ。今回の熊本地震で言えば、益城町や南阿蘇村のような地域である。現地からマスコミ各社が一斉に被害状況を伝えると、自治体のサイトにはアクセスが集中して通常のままでは見られにくくなる。

こうした状況に備えて対策を取っている自治体は、データ量を軽くした特別災害モードのウェブサイトを用意し、いざという時にすぐ切り替えられるようにしている。多くのアクセスに対応できるほか、スマホのバッテリー消耗を懸念したり回線状況の悪さの中で情報を求める被災地の人たちにも親切である。

手元の記録では、熊本県庁のサイトが特別災害モードに切り替わったのは最初の最大震度7を記録した4月14日の翌15日の午後、孤立していると報道された南阿蘇村もほぼ同じタイミングだった。一方、益城町が切り替えたのは数日経った後で、その間の更新も少なかった。

こうした差は、昨年9月の東日本豪雨災害でも見られた。茨城、栃木の両県に特別警報が発令される中、早い段階で特別災害モードに切り替えた茨城県庁に対して、栃木県庁は最後まで切り替えることはなかった。関係者の話では、栃木県庁は特別災害モードを用意していなかったようだ。

被災地間で注目度争い

益城町で取材するマスコミの多くがこの場所で撮影していた。奥に見えるのが、テレビ中継が最も多い益城町総合体育館。

各自治体が毎年策定する防災計画では …